Il primo infermiere, o al massimo il secondo

14-07-2025, 01:52santiPermalink14 luglio: San Camillo de Lellis (1550-1614), infermiere.

|

| San Camillo salva gli ammalati dell'Ospedale di San Spirito durante l'inondazione del Tevere del 1598. (Pierre Hubert Subleyras). |

Capire le martiri (e Lucia Mondella)

10-07-2025, 03:00italianistica, santi, scuolaPermalink10 luglio: Sante Rufina e Seconda, martiri (III secolo)

|

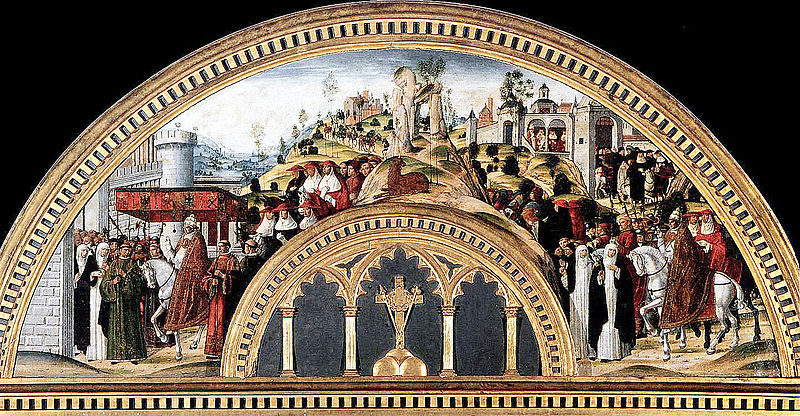

| Cianfanelli: Lucia e l'Innominato. |

Oltre a non essere né esperto né appassionato, sono proprio scettico sul concetto di martirio: e se un imperatore dopodomani mi costringesse a bruciare incenso agli dei per non perdere il posto di lavoro, credo che apostaterei senza molto sforzo. Magari canticchiando quel vecchio De Andrè che poi è Brassens: Moriamo per delle idee, sì, ma di morte lenta. E quindi perché mi metto a parlare di gente che per le idee si fa bastonare a morte? Beh insomma, lo sapete com'è andata. O no? Forse no, dopotutto è una storia che ormai va avanti da anni. Un giorno ho avuto la bella idea di mettermi a scrivere dei santi del giorno: non ero un esperto ma non intendevo nemmeno scriverne in modo così professionale. Volevo trovare una nicchia, una scusa per avere qualcosa da scrivere quasi tutti i giorni, e l'oroscopo era già preso. Poi certo, venivo da una serie di discussioni (anche su questo blog) che mi avevano dato la sensazione di possedere un punto di vista sulla religione cristiana abbastanza originale; per tanti motivi potevo ritenermene fortemente critico, ma a differenza di tanti critici, la conoscevo. Capivo il significato di certi discorsi che molti miei coetanei ostentavano di ignorare; il che mi permetteva di argomentare in modo più sottile, forse più penetrante (con gli anni ho poi scoperto che non è che ne sapessi granché, ma è così che funziona. Qualcosa nel frattempo l'ho imparato).

Questo avveniva negli anni Dieci, quando il concetto di martirio in Occidente aveva già perso ogni aura di eroismo: i "martiri" sui giornali erano i jihadisti, gente che dirottava aerei o saliva sui mezzi con pettorine esplosive. Tuttora l'idea di morire per le proprie idee riscuote poca simpatia: centinaia di giornalisti possono venire eliminati a Gaza senza che il loro sacrificio passi per eroismo. L'unico reparto mediatico che riconosce ancora una certa nobiltà al martirio è la cronaca nera: lo si vede a ogni femminicidio. Alla fine Rufina e Seconda sono sante più attuali di tante altre, eppure per qualche motivo non ce ne accorgiamo. Soffriamo, credo, di una certa difficoltà a decifrare un passato anche molto più recente. Più ripetiamo di appartenere a una Grande Tradizione Culturale Occidentale, meno ci accorgiamo di quanto ce ne stiamo allontanando.

È una cosa che mi sono messo a pensare mentre leggevo il libretto di Francesco Piccolo sui "personaggi maschili nella letteratura italiana". È un testo che mi lascia fortemente perplesso, se non altro per la superficialità intenzionale dell'autore, che di fronte ad alcune delle pagine più lette e più studiate del nostro canone, decide (sottolineo: decide) di leggerle in un modo che definirei riduzionista, come esempi di maschilismo violento e irredimibile. "È per questo motivo che il titolo di questo libro è una frase tra quelle indimenticabili della letteratura italiana, ed è pronunciata da una donna, Lucia, nel punto più estremo dello sfinimento e dell'arrendevolezza". Piccolo – che presumo abbia conosciuto i Promessi Sposi per la prima volta nella famosa scuola gentiliana di cui si racconta che gli insegnanti ammorbassero gli studenti con infiniti temi sulla "spiritualità nel Manzoni" è convinto di questa cosa: che Lucia dica "Son qui: mi ammazzi" perché non ne può più e vuole arrendersi. Lo scrive nel titolo, nella prefazione, e poi nel capitolo specifico. "Lucia è sfinita, indifesa; la sua è una resa totale". "Dopo essersi difesa dalle molestie di don Rodrigo, qui Lucia riconosce una forza, una potenza che lei non può combattere, e si abbandona"... "è consapevole di essere giunta davanti al punto più alto del potere che le è consentito di conoscere, e allo stesso tempo sa di essere caduta nel punto più basso, perché alla fine non ha più la forza e la possibilità di ribellarsi. È completamente nelle mani dell'innominato". Piccolo scrive così.Manzoni invece scrive: "Son qui: m'ammazzi". Che considerato il contesto, e considerata la cultura di Manzoni e dei suoi lettori, non si può davvero definire una frase arrendevole. Tutto il contrario: è una frase eroica, che potrebbe stare sulle labbra di una martire del calendario. Hic sum tibi necanda, qualcosa del genere, qualche agiografo una frase del genere l'avrà scritta (e qualche martire l'avrà detta). Centinaia di esempi che Manzoni aveva in mente, perché per lui il cristianesimo era una cosa seria, una scelta di vita, una cultura da riscoprire e da rivivificare. Per Piccolo no. Piccolo sembra non intenzionato a capire che per Lucia scegliere di essere ammazzati è un'opzione; Lucia ne aveva altre a disposizione, ma non le sceglie, perché non è la tipica ragazza incauta che si fida del ganzo sbagliato e finisce in prima pagina, bensì l'eroina di un romanzo cattolico che sta per salvare un criminale dalla dannazione eterna. Basterebbe anche solo dare un'occhiata più attenta alla pagina in cui Lucia pronuncia le famose parole, in risposta a un Innominato che nasconde il suo turbamento sotto una sollecitudine orribilmente maliziosa: "Alzatevi, chè non voglio farvi del male... e posso farvi del bene". Che razza di bene potrebbe fare, l'Innominato, a Lucia che ha appena fatto rapire?

Di fronte a questa possibilità, che l'Innominato invece di farle del male voglia farle "del bene", Lucia non si alza (sdegnando l'Innominato che si trova costretto a ripetere l'invito: non ci è abituato; nessuno osa comportarsi così in sua presenza). Lucia si drizza un po', ma rimane "inginocchioni", e pronuncia la fatidica frase "giungendo le mani, come avrebbe fatto davanti a un'immagine": ma è essa stessa un'immagine. Diciamola tutta: è un santino. L'Innominato, di cui Lucia ignora i contorcimenti interiori, le ha proposto due pillole: una farebbe "male" (torture, violenze, morte), l'altra farebbe "bene": seduzione, atti impuri, compromissione. Lucia decide, in perfetta coerenza con la propria fede e la propria condotta: non voglio il tuo "bene" (ovvero: non voglio essere compromessa da te, non voglio essere la tua amante o l'amante di uno dei tuoi associati). Preferisco decisamente il tuo "male": ammazzami.

È sfinita, Lucia? Sì. È senza difese? Apparentemente. Ma cosa succede subito dopo? Chi è che comincia subito a manipolare l'altro, a partire dall'altra frase famosa "Dio perdona tante cose, per un'opera di misericordia"? Chi è che deve scappare trafelato e poi non riuscirà a dormire tutta la notte? Chi è che a un certo punto della notte ricorda le stesse parole e si rende conto che non suonano "con quell'accento d'umile preghiera, con cui erano state proferite; ma con un suono pieno di autorità, e che insieme induceva una lontana speranza"? Chi è che vince, qui? Certe volte Manzoni ama l'ambiguità, ma qui davvero no, non poteva essere più smaccato: qui c'è una donna che salva l'anima a un uomo. Non è tecnicamente una santa, anzi proprio quella notte commetterà l'unico vero errore che Manzoni le concede in tutto il romanzo; ma non importa così tanto perché attraverso la sua figura imperfetta sta transitando la grazia, la verità, la via. Il romanzo perlomeno la mette così, dopodiché possiamo anche decidere che non ci interessa più, che preferiamo ritagliarne soltanto qualche situazione qua e là e dimenticare il quadro d'insieme. Piccolo lo sa benissimo, che Lucia è tutt'altro che una sciacquetta in completa balia di un boss, ma decide che non è importante, perché? Perché a lui interessano i personaggi maschili violenti: deve documentarli, deve raccontarli, deve spiegare che siamo tutti così, e questa necessità di autodafé non gli consente nemmeno di notare l'eroismo di una martire. Lo deve negare. Spostati, santa, che con la tua coerenza eroica non ci fai vedere la malvagità degli uomini. Di fronte a Lucia persino l'Innominato si è arreso; e invece Piccolo ci passa sopra.

"Noi possiamo arrestare il tempo a questa battuta e non andare oltre, perché è in quell'istante che l'uomo ha potere totale sulla donna inginocchiata a lui. L'innominato può decidere di fare di Lucia quello che vuole: ammazzarla, farla stuprare da don Rodrigo, stuprarla lui stesso se lo desidera; imprigionarla, baciarla, picchiarla, tormentarla [abbiamo capito, Piccolo: perché tanta ridondanza?]; e può anche decidere di cambiare le sorti della contadina e quindi, di conseguenza, del romanzo – come infatti farà. Ma è il potere incontrastato nelle mani dell'innominato (il fatto che sia senza nome lo rende ancora più assoluto come maschio) ciò che leggiamo da adolescenti".

Qui, se ho capito bene, e spero di no, Piccolo ci dice che da adolescenti la scena di Lucia "inginocchioni" disperata davanti all'Innominato ci ha eccitato, al punto che il seguito del capitolo resta in standby come certe videocassette che venivano visionate solo fino a un certo momento. Credo che a questo si debba l'insistenza con cui in un saggio brevissimo Piccolo si mette a spiegare quante e quali cose l'Innominato possa fare alla "poverina" invece di lasciarsi convertire come voleva l'autore: ammazzarla, stuprarla anzi no farla stuprare (cuck!), imprigionarla, baciarla, picchiarla, sembrano davvero le clip su una piattaforma per adulti proposte un po' alla rinfusa, prima lo stupro e poi i baci e poi di nuovo i tormenti. È l'allestimento di un piccolo set sadomaso che lo devo confessare, il mattino in cui affrontammo il capitolo XXI al liceo mi sfuggì: forse sonnecchiavo, o avevo fame. Ero adolescente e mi eccitavo per qualsiasi cosa, ma ogni maschio può solo portare la propria esperienza: con me la Lucia inginocchioni non funzionò. Magari non feci caso all'eroismo, ma nemmeno all'erotismo.

C'è qualcosa di deprimente in tutto questo: duecento anni fa Manzoni ci ha mostrato una ragazza che con la forza della sua fede trasforma un uomo violento; duecento anni dopo Piccolo lo rilegge e riesce solo a trovare l'uomo violento, irredimibile. Gli interessa soltanto quello, né sa più trovare una strategia di redenzione. Qualcuno magari lo considererà un progresso. Certo, è molto più furbo delle scrittrici che un anno fa denunciavano nelle opere del canone letterario dei "modelli di comportamento" patriarcali; non affermerebbe nemmeno sotto tortura che Manzoni sia uno scrittore maschilista da cancellare dai manuali (magari non gli dispiace che chi la pensa così cerchi il suo pamphlet in libreria). Nel frattempo però lo fraintende completamente, e consapevolmente. Non vuole capire Lucia, che gli sembra "spenta, mediocre, passiva"; una che piuttosto di farsi toccare da un signore potente preferisce farsi ammazzare. Non gli interessa. Forse non ha veramente mai dovuto affrontare quel famoso tema sulla spiritualità in Manzoni – o forse ne ha scritti troppi, non lo so. Ma insomma, questo è l'Occidente. Appendiamo ancora al muro un calendario pieno di martiri, e non capiamo più che senso abbiano.

Un martire in Melanesia

07-07-2025, 01:14santiPermalink |

| Francobollo commemorativo per il centenario della nascita |

Tra i tanti nomi che gli occidentali hanno messo sul mappamondo, per lo più a caso e senza troppo preoccuparsi se avessero un senso, "Melanesia" sembra avere maggior possibilità di sopravvivere. È un nome che viene dal greco, il che gli dà un sapore più scientifico che coloniale; lo coniò l'esploratore francese Jules Dumont d'Urville, che verso il 1830 sentiva la necessità di differenziare l'area delle "tante isole" (già conosciuta come Polinesia) da quella abitata da persone di pelle molto più scura: le isole dei neri (mélas in greco). E benché in seguito il concetto sia stato messo in forte discussione dagli antropologi, a livello popolare resiste: i melanesiani sono i neri d'Oceania. Vivono in isole relativamente lontane tra loro, parlano lingue molto diverse, e il loro DNA racconta di rapporti piuttosto complicati con altre popolazioni asiatiche e polinesiane. Pure, il fatto che il colore della pelle li identifichi non dispiace; tanto che quando la maggior parte delle piccole nazioni hanno deciso di associarsi in un'organizzazione intergovernativa, l'aggettivo "Melanesian" è comparso per la prima volta nei documenti ufficiali: da quarant'anni l'associazione si chiama Melanesian Sperhead Group.

Anche prima che arrivassero gli europei a spartirsi ogni isola e atollo, con la loro ossessione per le bandierine di colori diversi e i confini territoriali (anche quando il territorio è il mare), i melanesiani non costituivano un insieme definito dal punto di vista culturale. Tra i pochi elementi distintivi, c'era la poligamia, che è tipica delle società tradizionali melanesiane come di quelle mediorientali e africane. In altre parti del mondo la poligamia non è tradizionalmente consentita, e del resto oggi non è riconosciuta legalmente da nessuna legislazione melanesiana. Fino a un secolo fa però era liberamente praticata, come dimostra la vicenda di Peter To Rot, nella Nuova Britannia.

La Nuova Britannia fa parte dell'Arcipelago Bismarck, a est della Papua Nuova Guinea, di cui oggi fa parte dal punto di vista amministrativo. Come il nome lascia facilmente indovinare, l'arcipelago fu colonizzato nel tardo Ottocento dalla marina dell'Impero Tedesco, che essendo arrivato buon ultimo alla spartizione coloniale, raramente metteva le mani su qualcosa di interessante: in questo caso, qualche lotto adatto alla coltivazione intensiva della noce di cocco e un avamposto per un'eventuale incursione in Australia. Durante la Prima Guerra Mondiale accadde l'esatto contrario: furono gli australiani a sbarcare nelle Bismarck, ottenendo nel 1920 un mandato dalla Società delle Nazioni che legalizzava l'occupazione militare. L'isola chimamata Nuovo Meclemburgo fu ribattezzato Nuova Irlanda; la Nuova Pomerania divenne Nuova Britannia. Per qualche perverso motivo mi sembrano nomi meno assurdi.

Nel 1942 i giapponesi invasero l'arcipelago, scacciando rapidamente gli australiani. Una delle prime misura intraprese dalle forze di occupazione fu l'internamento dei missionari cristiani. Peter To Rot è un catechista della Nuova Britannia, figlio di un capotribù che si era convertito più di quarant'anni prima; non è un sacerdote, anzi è sposato con figli, così i giapponesi in un primo momento chiudono un occhio sul fatto che abbia costruito una capanna e la usi a mò di chiesa. Lo scandalo nasce quando un abitante del villaggio, Metepa, che lavora come guardia per i giapponesi, tenta di sequestrare una donna, per sposarsela. Questo è sbagliato in un più di un modo: non solo la signora Mentil è già sposata con un protestante, ma anche Metepa è già sposato con rito religioso. Il piano giapponese di decristianizzazione dell'arcipelago prevede però la reintroduzione della poligamia: una consuetudine, notate, del tutto aliena dai costumi giapponesi, ma con la quale evidentemente i nuovi occupanti speravano di conquistare il consenso degli autoctoni. Non sappiamo quanto funzionò: sicuramente conquistarono il consenso di almeno un predatore sessuale come Metepa. Dopo che Peter manda a monte il suo primo tentativo di sequestrare Mentil, Metepa inizia a lamentarsi di lui coi superiori, che nel Natale del 1944 lo perquisiscono e lo trovano in possesso di materiale religioso. Messo agli arresti, decide di non rinnegare la propria fede anche se è consapevole del rischio: il 6 luglio del '45 avvisa sua madre che il giorno dopo verrà un dottore a dargli una medicina. "Molto strano, dal momento che non sono malato. Temo che sia un trucco". Il sette luglio in effetti muore, per l'effetto di una iniezione letale o strangolato durante le convulsioni causate dall'iniezione. Cinquant'anni dopo è stato beatificato da Giovanni Paolo II durante il suo viaggio in Papua Nuova Guinea.

L'ayatollah Cirillo

27-06-2025, 03:00santiPermalink27 giugno: San Cirillo di Alessandria (376-444), vescovo, teologo, e forse ha fatto uccidere Ipazia

A un certo punto, ma erano già passati più di mille anni, Cirillo diventò un simbolo di tutto quello che non piaceva più del cristianesimo. Volendo dimostrare che la Chiesa aveva roso l'Impero Romano dall'interno, Edward Gibbons non poteva trovare un caso migliore di quello di Ipazia, la filosofa lapidata dai cristiani ad Alessandria d'Egitto nel 415 con l'accusa di stregoneria. Un linciaggio che il patriarca Cirillo forse non aveva ordinato, ma dal quale nemmeno aveva preso le distanze. Tra la folla che aveva circondato la lettiga di Ipazia, si diceva, vi erano dei parabalani: un gruppo di portantini cristiani che si erano federati per fornire servizi di pubblica assistenza, ma ai tempi di Cirillo erano ormai diventati una milizia agli ordini del patriarca. Cirillo non avrebbe fatto nulla per identificare i veri assassini, o anche solo per scagionare i parabalani; l'effetto di questa ambiguità non doveva essere stato molto diverso da quello ottenuto da Mussolini dopo il ritrovamento del cadavere di Matteotti. Senza assumersi responsabilità penali, Cirillo aveva fatto intendere ai suoi oppositori che in città comandava lui. Teocrazia contro Stato di Diritto; una donna colta contro una folla di fanatici: per Gibbons il caso era chiuso e a nulla sarebbe valsa l'obiezione che, se a distanza di secoli c'era ancora un caso, lo si doveva proprio ai cronisti cristiani che avevano continuato a riportare l'episodio, in molti casi criticando aspramente Cirillo. L'assassinio di Ipazia, scrive ad esempio Socrate Scolastico, "comportò una non piccola ignominia sia a Cirillo sia alla Chiesa alessandrina. Infatti dalle istituzioni dei cristiani sono totalmente estranee le stragi e le lotte e tutte le cose di tal fatta". Questa nobile affermazione di un contemporaneo di Cirillo, dopo secoli di inquisizione vi può strappare un sorriso, ma tutto sommato nel 415 le cose stavano così: i cristiani erano usciti dalle persecuzioni da appena un secolo; l'idea che fossero loro, adesso, i persecutori dei pagani, non aveva ancora preso piede. Cirillo, con la sua milizia privata, la sua teologia arcigna e la sua politica spregiudicata, lasciava perplessi molti tra i suoi stessi correligionari: Gibbons non fece che inserirsi nel solco di una controversia millenaria tra chi lo considerava un eroico difensore della vera fede, e chi ne notava i limiti, sia teologici sia pastorali.

A me ha sempre dato l'aria di un ayatollah, ma è una suggestione che lascia il tempo che trova. I parabalani mi ricordano i pasdaran, anche loro un po' assistenti sociali, un po' buoncostume, un po' squadristi. Le icone suggeriscono che i patriarchi del tempo amassero già lasciarsi crescere lunghe barbe, e probabilmente il suo abbigliamento pubblico non era molto diverso da quello di Khamenei: tuniche austere e magari un turbante. Più in generale, il cristianesimo alessandrino conteneva già un certo gusto per l'astrazione che sarebbe esploso con l'Islam – Dio è assoluto, è unico, immenso e misericordioso, Maometto due secoli dopo partì da una concezione molto simile, un'idea che trovò nel delta del Nilo un terreno immediatamente fertile, molto più di quanto poteva essere il deserto arabo. È un'idea che a sua volta procedeva dal platonismo, anche se ormai questa origine doveva essere stata rinnegata e resa irriconoscibile. Non sappiamo se Ipazia fu assassinata in quanto neoplatonica; di certo non in quanto pagana perché tecnicamente non lo era, trovandosi a essere un'autorevole figura pubblica in una grande città imperiale dopo l'Editto di Tessalonica che aveva messo fuori legge il paganesimo. La sua morte violenta non fu la fine della filosofia neoplatonica, che continuò a essere pubblicamente praticata ad Alessandria. L'ipotesi più ragionevole, già formulata dai cronisti antichi è che Ipazia fosse un obiettivo in quanto consulente di Oreste, prefetto imperiale che maltollerava le ingerenze di Cirillo e dei suoi sgherri nella gestione della città. Lo stesso Oreste approfittò dell'episodio per mettere Cirillo agli arresti e prendere il controllo dei parabalani; ma queste misure durarono poco: o Cirillo riuscì a dimostrare la sua innocenza, oppure aveva amici davvero molto in alto. Forse la stessa Pulcheria, madre e tutrice del giovane imperatore Teodosio II, che per temperamento poteva ammirare la severa ortodossia di Cirillo.

Questo asse tra corte bizantina e il patriarcato di Alessandria probabilmente serviva a mantenere in una posizione subalterna l'altro patriarcato: quello di Costantinopoli. Per evitare che nella capitale il potere religioso eclissasse quello politico, a Pulcheria e cortigiani non dispiaceva che questo succedesse ad Alessandria. Cirillo aveva fatto in tempo ad assistere alla caduta in disgrazia dell'arcivescovo di Costantinopoli Giovanni Crisostomo, auspicata e pilotata dal suo predecessore (che era poi suo zio, Teofilo). A lui toccò fare più o meno la stessa cosa con Nestorio, il nuovo patriarca costantinopolitano di solida scuola antiochiana, che accettava la consustanzialità di Dio e uomo in Gesù Cristo, ma negava l'unione ipostatica: ovvero secondo Nestorio le due sostanze (divinità e umanità) rimanevano separate. Per Cirillo invece no: affermare che in una persona di Dio consistessero due sostanze era già una bestemmia. Sono questioni che possono sembrarci di lana caprina, ma ai tempi il neoplatonismo era il linguaggio comune e la forma mentis di tutti gli intellettuali: non solo di Ipazia ma anche del suo presunto assassino. A quel punto però spettava a Cirillo spiegare in che modo Cristo fosse sia Dio sia uomo, entrando, con la sua dialettica tutt'altro che sottile, in un terreno minatissimo; a ogni sostantivo astratto poteva scatenare un'accusa di eresia. Per Cirillo è un errore parlare di unione "secondo sussistenza", o "secondo natura"; ugualmente non è possibile parlare di "coabitazione", né di "congiunzione" o "relazione", nonché di "avvicinamento" e di "contatto". Possiamo chiamarla "unione", come gli antiocheni? Manco per sogno, Cirillo non li stimava e continuò a considerare Giovanni Crisostomo un Giuda tra gli apostoli. Il termine "unione" potrebbe infatti sottendere che Cristo sia un uomo che porta Dio, il che è già eretico, e quindi? E quindi, benché Cirillo recuperi la definizione di "un'unica natura del Dio Logos incarnata", deve ammettere che in Cristo si trovino due nature distinte, divina e umana.

La distanza tra la formulazione di Nestorio può sembrarci sottilissima, e persino a quei tempi, montare casi politici sui sostantivi astratti non avrebbe funzionato. Bisogna quindi ammettere che Cirillo (o chi per lui) fu molto astuto a trovare una pietra di scandalo molto più solida. Nel 429 venne a sapere che Nestorio aveva scelto di definire Maria non più "Madre di Dio" (Theotokos), ma "Madre di Cristo" (Christotokos), ovvero madre della sola sostanza umana. Il che se ci pensate è abbastanza logico – come può Maria essere madre del Dio che l'ha creata, insomma, è evidentemente un loop. E fu proprio il loop che Cirillo utilizzò per strangolare l'avversario: infatti, se tutto ciò che si può dire del Cristo-uomo, può essere detto anche del Cristo-Dio, Maria di Nazareth era assolutamente degna di essere chiamata Madre di Dio, come del resto i costantinopolitani facevano da sempre senza aspettare i pronunciamenti dei teologi – già, e perché lo facevano? Possiamo sospettare che Nestorio stesse sfidando certe tradizioni mantenute dagli abitanti della capitale (e tollerate dalla corte), sulle quali pesava un sospetto di paganesimo: i costantinopolitani erano molto devoti alla Madre di Dio, proprio come i loro antenati provenienti per lo più da Tracia e Asia Minore adoravano la Dea Madre. Uno dei centri del culto matriarcale era Efeso, e fu proprio a Efeso che l'imperatore Teodosio II convocò un concilio.

Cirillo ebbe la fortuna o l'astuzia di arrivare a Efeso prima di Nestorio, e il cinismo di cominciare la discussione senza aspettarlo: tanto che quando questi arrivò, scoprì di essere stato scomunicato. A sua volta convocò un altro sinodo per scomunicare Cirillo; nel frattempo l'imperatore era diventato maggiorenne e forse oscillava tra i due, ma secondo i cronisti più ostili all'egiziano, Cirillo risolse la questione offrendo bustarelle a tutti, al punto di indebitare il patriarcato. Non andò così liscia; a un certo punto Giovanni d'Antiochia riuscì a ottenere una maggioranza di quarantatré vescovi che lo fece arrestare. Ma ormai la missione era compiuta, Nestorio era screditato e avrebbe finito i suoi giorni in un'oasi araba; Cirillo, una volta scarcerato trovò una formula di compromesso con gli antiocheni e tornò nella sua Alessandria. Si spense serenamente prima di compiere settant'anni, senza sapere che la sua formulazione dell'unione ipostatica avrebbe gettato i semi dell'eresia monofisita.

La vergine del ciarpame

23-06-2025, 01:22anglistica, santiPermalink23 giugno: Santa Eteldrude di Ely (636-679), regina, badessa, ma soprattutto vergine

In italiano come le chiamiamo? Cianfrusaglie? No, le cianfrusaglie sono meno decorative, di solito giacciono in scatoloni nel garage. Ninnoli? No, un ninnolo è già bigiotteria, chi ha coraggio e autoironia lo può persino sfoggiare. Paccottiglia? Forse "paccottiglia" si avvicina: però dà una sensazione di nascondimento, è roba chiusa in pacchi che nessuno ha più intenzione di aprire. Carabattola: non so, "carabattola" mi dà l'idea di vecchie suppellettili un tempo utili, e assolutamente non decorative. Ciarpame? Ma no, "ciarpame" mi suona già pattume. In certe zone, almeno in Alta Italia, si usa Tirapolvere, che mi sembra abbastanza eloquente: parliamo di quegli oggetti che ci vengono regalati e che non abbiamo il coraggio di buttar via, per cui in un modo o nell'altro finiscono sopra i comodini, i cassetti, a prender polvere per l'appunto. Per dirla con Gozzano: "Loreto impagliato e il busto d’Alfieri, di Napoleone / i fiori in cornice (le buone cose di pessimo gusto)". Ecco, questo genere di cose gli inglesi lo chiamano "tawdry", anche se spesso non sanno il perché. Voi invece avete già indovinato, miei scelti lettori, che ha a che vedere con una santa: bravi, ma in effetti questa è la rubrica dei santi, per cui forse il mistero non era così impenetrabile. Si tratta di una santa dimenticata, come in fondo quasi tutte in quell'isola che a un certo punto ha deciso di farne a meno. Santa Eteldrude di Ely, due volte regina, in quanto sposa di due re: e ciononostante vergine, non per miracolo ma per tetragona ostinazione.

Ne abbiamo già visti, di casi del genere. Per quanto sia facile, e non del tutto sbagliato, accusare la Chiesa di aver fornito alle società patriarcali uno strumento di controllo delle nascite basato sulla segregazione: il chiostro, dove generazioni di ragazze sono entrati per volere dei genitori, e per non uscirne più, abbiamo già più volte registrato la situazione opposta: ragazze che i genitori avrebbero voluto sposate e sistemate, tranne che loro non ci pensavano minimamente e anzi facevano di tutto per entrarci, in quei chiostri. Da Eteldrude (o Eteldreda), figlia di un re degli Angli orientali, ci si aspettava che facesse il suo dovere di principessa, contraendo un matrimonio che fornisse alla casata un vantaggio diplomatico, e sfornando eredi all'altezza. A 18 anni infatti viene infatti data in sposa a Tonberto, principe di una tribù di Angli. Ma Eteldrude (se ne trascrivo il nome in inglese medievale, Æthelthryth, sembrerò di colpo più esperto anche se ho soltanto fatto ctrl+v) riuscì a convincere il marito non solo a vivere in perfetta castità, ma anche a regalarle l'isola di Ely, che a quel tempo spuntava tra le paludi dette Fens, dove fece costruire un chiostro in cui andò a rinchiudersi appena il marito morì, tre anni dopo. Etel era ancora nel fiore degli anni, e vergine, e quindi la famiglia le trovò un nuovo partito: niente meno che il re di Northumbria (l'Inghilterra settentrionale), Ecgfrith o Egfrido. Anche stavolta Eteldrude, (Æðelþryð in antico sassone), accettò il matrimonio soltanto a patto che il fidanzato rispettasse il voto di castità. Egfrido accettò, ma bisogna dire che aveva quattordici anni e forse sottovalutò il problema: solo da lei, infatti, avrebbe potuto avere eredi legittimi. Sappiamo che dodici anni dopo Egfrido chiese a Wilfrido (o Wilfried), vescovo di York, la più alta autorità in zona, di sciogliere Eteldrude dal suo voto. E Wilfried probabilmente avrebbe acconsentito: non fosse che Eteldrude proprio non ne voleva sapere e alla fine riuscì a convincere il marito al ripudio, entrando nel monastero di Goldingham, dove comandava la zia di Egrido, Sant'Ebba l'anziana. Egfrido colse l'occasione per rompere con il vescovo Wilfrido, ma anche per risposarsi.

In seguito sarebbe tornata nella sua isola in mezzo alla palude e lì sarebbe diventata badessa, come le sue tre sorelle Sesburga, Etelburga e Withburga. Sarebbe morta a 45 anni, probabilmente di un tumore al collo la cui escrescenza aveva interpretato come una punizione divina per le collane pesanti che aveva indossato nella sua giovinezza vanitosa. Nel medioevo fu una delle sante inglesi più rinomate, anche grazie all'inno scritto in suo onore da Beda il Venerabile: veniva invocata contro il mal di gola e tutti i problemi relativi al collo; e siccome il nome Æþelðryþe cominciava a risultare ostico anche agli inglesi, divenne più nota come Saint Audrey. Dallo stesso nome deriverebbe il termine "tawdry", che all'inizio designava un girocollo di tessuto che i fedeli portavano a far benedire nel giorno della festa di Santa Audrey, affinché acquisisse poteri curativi; finché non arrivarono i puritani, la tradizione andò persa, e "tawdry" divenne sinonimo di... cianfrusaglia? no. Paccottiglia? no. Ciarpame? no. Chincaglierie, ecco, ci si avvicina. Che forse è il destino dei santi in Inghilterra: non distrutti e raschiati via dalle chiese, come nell'Europa protestante. Gli anglicani non hanno avuto il coraggio di buttarli via, e li tengono ancora lì, su qualche altare secondario, a prendere polvere.

Antonio, l'antifrancesco

13-06-2025, 08:57fumetti, santiPermalink |

| Tanzio da Varallo. |

Nell’ottava della Pentecoste del 1221, i frati minori dell’ordine di Francesco si ritrovarono alle pendici di Assisi. A quel punto erano circa tremila, una piccola Woodstock intorno alla Porziuncola. Però medievale, quindi senza amplificatori, senza promiscuità, senza rifiuti di plastica, e droghe sintetiche; cosa restava? Il fango, la polvere, le tende, anzi le stuoie. Capitolo delle Stuoie, così lo avrebbero chiamato. Francesco era ancora vivo, ma già in qualche modo santo, una celebrità da esibire con parsimonia mentre una cerchia di confratelli cercava di traghettare il movimento dalla rivoluzione pauperista alla normalità di un ordine mendicante. L’alternativa era finire presto o tardi bruciati o massacrati, come più in là nel secolo sarebbe capitato ai catari della Linguadoca. Francesco tutto sommato si era mosso bene, aveva saputo inginocchiarsi a Papa Innocenzo al momento giusto: ma il pauperismo radicale che predicava e ancora dettava nelle regole era potenzialmente esplosivo. Intorno a lui il movimento aveva raccolto tutto quello che la società duecentesca non riusciva a omologare: figli di papà indisposti a lasciarsi inquadrare nella borghesia comunale, come era stato Francesco stesso; avventurieri senza arte né parte che non mancano mai; mendicanti che, da quando vestivano il saio, avevano raddoppiato le entrate; predicatori dell’Apocalisse che continuavano a ripetere le profezie di Gioachino del Fiore, rischiando la scomunica; fanatici delle crociate, semplici imbroglioni e così via. Il campeggio doveva durare una settimana, ma molti rimasero altri due giorni a consumare le provviste in sovrappiù. Alla fine comunque se ne andarono tutti, i mendicanti a mendicare, i predicatori a predicare, i missionari alle missioni, finché in mezzo alle stuoie consumate e ai rifiuti degli avanzi non rimase che un ragazzo, corpulento e taciturno. E tu chi sei?, gli chiese fra Graziano, responsabile di zona in Romagna. Non ce l’hai un posto dove andare?

Il ragazzo rispose… non ho la minima idea di come rispose, mica c’ero. Ma lo immagino chinare il capo e scuotere appena la testa.

“Beh? Non hai niente da dire? T’han mangiato la lingua, fratello? Come ti chiami?”

"A’m ciam Antòni, fradel".

"Ma sei romagnolo?"

Ovviamente no. Antonio veniva da Lisbona e per arrivare ad Assisi era passato, assurdamente, dall'Africa; ma sappiamo che aveva il dono delle lingue: le imparava subito e le riproduceva a piacere. Gente così esiste, ne ho conosciuta: così come esiste chi riesce a cavare un bel suono da uno strumento che prende in mano la prima volta. È un dono di Dio, se in Dio ci credi; ma anche se non ci credi, quando senti uno come Antonio rivolgerti la parola, il dubbio un po' ti viene.

La Santa Oliva, che forse è a Tunisi

10-06-2025, 00:38santiPermalink10 giugno: Sant'Oliva di Palermo, vergine e martire (V secolo).

|

| La moschea dell'ulivo, a Tunisi. |

Che i siciliani venerino una Santa Oliva non è così bizzarro, così come non risulta bizzarro che si tratti di una martire dalla vicenda particolarmente evanescente: non si capisce nemmeno chi l'abbia martirizzata, se i Vandali o, molto dopo, i Saraceni. A questo punto il mio buon lettore sta già sviluppando una congettura: il martirio sarebbe una leggenda posticcia, celante un'origine pagana: altro che martire, i siciliani veneravano l'Oliva in Quanto Tale! La sua preziosità organolettica, la sua centralità economica, la sua duttilità gastronomica: tutte qualità decisamente venerabili. E come l'Oliva per dare olio deve essere spremuta, in modo analogo Sant'Oliva doveva essere stata flagellata, scarnificata sull'eculeo, e immersa in una caldaia di olio bollente: così perlomeno nella Vita più antica, che antica non è affatto (è già del Quattrocento). Congettura interessante, mio buon lettore (ti parlo al singolare, tanto ormai); e tuttavia fa a pugni col semplice fatto che Sant'Oliva si è sempre festeggiata in giugno, ovvero decisamente fuori dalla stagione della raccolta e della spremitura.

Oliva è una santa che non piace agli agiografi. Non si fidano, è come se fiutassero aria di paganesimo, o anche solo puzza di fritto. Il Martirologio romano la snobba; il nome compare per la prima volta in un breviario gallo-siculo di epoca normanna; la Vita come abbiamo visto è molto più tarda; Agostino Amore, che ne curò la scheda per la Bibliotheca Sanctorum, ne definisce senza diplomazia il racconto "evanescente e fantasioso", "degno di essere annoverato tra le passiones della peggiore specie". Sembra in effetti scritto col pilota automatico: secoli prima che le Intelligenze Artificiali cominciassero a colonizzare la parola scritta, molti agiografi apparivano già tormentati dal rischio di apparire anche solo vagamente originali, e dovendosi inventare una storia di martirio sembravano decisi di non aggiungere un solo dettaglio che non fosse uguale a decine di altre Vitae: dunque ecco la fanciulla di buona famiglia che a tredici anni subisce la vocazione; ecco il miracolo (restituisce la vista a due ciechi; non sfuggirà la connessione tra occhi e olive, il cui olio veniva usato anche nella cosmesi e nell'oftalmologia popolare), l'esilio nel deserto, l'arresto e la sequela di torture, come al solito culminante nella decapitazione. L'unico dettaglio che non suoni copia di mille riassunti è l'ambientazione: benché siciliana, Oliva sarebbe stata martirizzata a Tunisi. Il che forse serviva a spiegare l'assenza di reliquie importanti per una santa che comunque godeva di una certa popolarità: celebrata tra l'altro ad Alcamo, a Termini Imerese, e invocata a Palermo anche prima che il culto per Rosalia prendesse piede. E per quanto questi e altri comuni se ne disputassero i natali, nessuno reclamava di custodirne i resti. Come mai? Perché è un'oliva, ovvio, che resti vuoi custodirne, il nocciolo? Ma no, da qualche parte bisognava trovare una spiegazione più cristiana, insomma una leggenda. Ne esiste più di una: forse le ossa sono nascoste nella vecchia chiesa che un tempo portava il suo nome (ma adesso è dedicata a Francesco di Paola). Forse sono in fondo a un pozzo. Forse quando verranno trovate scateneranno un'età dell'oro; e forse sono al di là del mare. Quest'ultima idea era così convincente che nel 1402 il re Martino I di Aragona (detto l'Umano) chiese ufficialmente la restituzione dei resti al califfo Abu Faris Abd al-Aziz II; il quale avrebbe ben potuto nell'occasione mettere in un cofanetto qualche osso sbeccato e far contento Martino; non sarebbe nemmeno stato il primo califfo a ingraziarsi un re cristiano con qualche patacca, ma a quanto pare non lo fece. Forse era troppo onesto, o forse non si dava la pena di ingraziarsi il re di Aragona.

|

| Duomo di Palermo. Foto di © José Luiz Bernardes Ribeiro, |

Cioè davvero ora tocca togliere internet agli studenti.

Grazie a questa diceria, Oliva è diventata anche la patrona della (piccola) comunità cristiana di Tunisi; questo malgrado la storia non abbia molto senso, in qualsiasi periodo si voglia collocare la vicenda; in teoria sarebbe avvenuta nel quinto secolo, durante le scorrerie dei Vandali che si erano stabiliti intorno a Tunisi e per quanto potessero essere ostili, in quanto ariani, ai cristiani ortodossi, non si capisce perché avrebbero dovuto punire Oliva con l'esilio nelle loro terre. L'autore della Vita dà piuttosto la sensazione di immaginare i carnefici di Oliva come Saraceni musulmani; i quali in effetti avevano controllato la Sicilia per un secolo, ma anche loro non risulta che deportassero in Africa i cristiani – o che li venerassero dopo averli ammazzati.

Confesso che un po' mi dispiace: qualsiasi storia che ci facesse sentire Tunisi un po' più vicina alla Sicilia (e all'Italia), credo che varrebbe la pena continuare a raccontarla. In fondo siamo più o meno gli stessi esseri umani – e raccogliamo più o meno le stesse olive. Oliva meritava agiografi migliori. Ma forse c'è ancora tempo.

La pisana volante

29-05-2025, 01:14santiPermalinkA metà del Millecento Pisa ottiene la completa autonomia dall'impero e si appresta a diventare uno dei più importanti porti del Mediterraneo. Non sarà un caso che i due santi più famosi della Repubblica Pisana (Ranieri e Bona) condividano lo stesso secolo, e un'irrequietezza esistenziale che li porta a far tappa nella città che degli irrequieti è capitale: Gerusalemme.

La vicenda di Bona ha i tipici profumi dei quartieri portuali: sua madre (Berta) viene dalla Corsica, suo padre (Bernardo) è di Pisa ma se ne va subito, quando Bona ha appena tre anni, lasciando i famigliari in ristrettezze. A sette anni Bona comincia a vedere Gesù e alcuni santi e a mortificare la carne: è ammessa in un convento di Oblate, ma verso i 12-13 anni Gesù e San Giacomo, agghindati da pellegrini, appaiono alla madre superiora e la convincono della necessità che Bona si metta in viaggio per la Terrasanta, non tanto per visitare il Santo Sepolcro ma perché lì troverà Bernardo, suo padre. Ora, questo potrebbe anche essere successo: sei secoli prima che De Amicis scrivesse Dagli Appennini alle Ande, non è escluso che qualche ragazzo, cresciuto in una città di mare, riuscisse a imbarcarsi alla ricerca di un genitore. L'indizio più convincente è l'esito amaro di questo primo pellegrinaggio: Bernardo vive davvero a Gerusalemme, Gesù e San Giacomo su questo non mentivano: ma ci viveva perché laggiù aveva messo su una famiglia ancor prima che a Pisa, con figli molto bene inseriti tra cui uno che è molto amico del Patriarca di Gerusalemme (secondo una variante della leggenda è il Patriarca addirittura). A Bona viene fortemente sconsigliato di scendere dalla nave: qualche agiografo lascia intendere che Bernardo la volesse far ammazzare.

È veramente una leggenda amara questa, non ne avete lette spesso di leggende così. Quando un'orfana si mette in giro per il mondo alla ricerca del genitore, di solito non scopre che il genitore non vuole saperne di lei. Invece di ripartire immediatamente, su suggerimento di Gesù, Bona rimane nascosta in una spelonca, ospite di un eremita al di sopra di ogni sospetto, tale Ubaldo, per nove anni, che in un'altra versione vengono ridotti a nove mesi. Come se si trattasse di una gestazione al contrario: quando Bona esce dalla spelonca, non è più figlia di suo padre, non lo rimpiange più, è libera di girare per il mondo. Il mondo però era molto pericoloso anche nel secolo XII, tanto che Bona (come gli aveva prospettato il solito Gesù in una visione) viene subito catturata da pirati saraceni che le procurano una piaga al costato da cui sanguinerà a lungo. Liberata da mercanti pisani che con una colletta le pagano il riscatto, Bona torna a casa e a quindici anni ha già alle spalle più avventure di tanti concittadini maturi; e però forse l'unica eredità che le ha lasciato il padre è l'irrequietezza dei marinai. Le visioni la spingono a nuovi viaggi, non più per mare ma per terra (con occasionali fenomeni di levitazione): in particolare al santuario di San Giacomo Maggiore presso Santiago di Compostela, che nella mappa del pellegrino medievale era agli antipodi di Gerusalemme, nel luogo più lontano in cui si potesse arrivare coi propri piedi. Il viaggio da Pisa a Santiago e ritorno, Bona l'avrebbe intrapreso almeno nove volte, inframezzandolo con tour in altri santuari famosi a Roma e in Gargano. Viaggiare evidentemente le piaceva, forse la distoglieva da pratiche masochistiche troppo estreme e col tempo divenne un mestiere, perché la strada la conosceva meglio di tutti e i pellegrini si fidavano di lei. Ritiratasi a 48 anni, Bona muore poco dopo, come succede ai vecchi marinai che non ce la fanno più a imbarcarsi ma che invecchiano di colpo sulla terraferma. Una leggenda abbastanza tarda suggerisce che nei suoi ultimi giorni San Giacomo l'abbia portata un'ultima volta a vedere Santiago, sospingendola in volo dal letto di morte; dove sarebbe riapparsa con qualche conchiglia in mano, un souvenir del viaggio. L'episodio ha probabilmente ispirato papa Giovanni XXIII, che nel 1962 ha la bella idea di nominarla patrona delle hostess.

Il fifone di Canterbury

27-05-2025, 01:43anglistica, santiPermalink |

| Quel che resta a Canterbury dell'Abbazia originale |

Come abbiamo avuto modo di notare, una leggenda di santi per funzionare davvero ha sempre bisogno di trovare nel suo soggetto qualche difetto. Del monaco Agostino, grande evangelizzatore degli Angli, si ama ad esempio raccontare che in un primo momento non avesse tutta questa voglia di evangelizzarli. Anzi, giunto all'altezza di Aix-en-Provence (cioè nemmeno a metà strada), dopo aver sentito qualche notizia un po' allarmista sui costumi di questi recenti invasori della Gran Bretagna, se ne sarebbe tornato dritto a Roma con tutta la sua delegazione di quaranta monaci, che erano parecchi anche per la fine del sesto secolo. Lì avrebbe ritrovato il suo superiore, papa Gregorio Primo, che nessuno avrebbe soprannominato Magno se non avesse dimostrato, in questo e altri frangenti, una notevole testardaggine: per cui invece di rassegnarsi al fallimento della missione, o almeno nominare a capo di essa un monaco più risoluto, decise che la delegazione andava bene così e che Agostino l'avrebbe guidata fino alla Britannia (che qualcuno cominciava a chiamare Angle-Terra). Anzi nell'occasione decise di nominare Agostino abate, il che può lasciarci perplessi: cioè alla prima vaga difficoltà scappi a casa, e il boss invece di prenderti a pedate ti promuove? Magari Gregorio sperava che il rango superiore lo responsabilizzasse (e lo rendesse più autorevole agli occhi degli Angli che lo avrebbero accolto).

La situazione in effetti era favorevole: il re anglo-sassone del Kent, Etelberto, aveva sposato Martha, una principessa merovingia: ovvero franca, ma soprattutto cristiana; e sembrava interessato ad approfondire la conoscenza di questa nuova religione che avrebbe accresciuto la sua sfera di influenza sia nell'Isola che nel continente. E per quante chiacchiere Agostino avesse potuto sentire ad Aix, gli Angli non erano affatto quei barbari crudeli e incivili di cui si favoleggiava: perlomeno gli schiavi angli che Gregorio aveva conosciuto a Roma lo avevano colpito per la gentilezza e la bellezza: veri angeli. E insomma non sappiamo che dose di blandizie e minacce Gregorio abbia applicato nell'occasione: fatto sta che funzionò, Agostino ripartì per il Kent, fu sistemato da Etelberto a Canterbury, e nel giro di un anno aveva già battezzato diecimila anglo-sassoni: un successo probabilmente causato dalla tolleranza con cui Agostino accettava gli usi e i costumi del popolo che lo ospitava. Agostino non fu il primo evangelizzatore dell'Isola – i Britanni erano già stati convertiti secoli prima, secondo le leggende addirittura da San Paolo – ma le invasioni anglo-sassone avevano spazzato via la cultura britanna al punto che anche in parte delle zone occidentali come il Galles, dove i britanni di cultura celtica si erano rifugiati, il cristianesimo era stato parzialmente dimenticato. Ecco perché tuttora quella di Canterbury è la prima sede vescovile di Inghilterra: anche dopo lo scisma di Enrico VIII, è al successore di Agostino sulla cattedra di Canterbury che spetta incoronare il re. Agostino avrebbe anche fondato le diocesi di Londra, York e Rochester, prima di morire nel 604. La sua biografia in effetti sarebbe fin troppo lineare – il papa lo incarica di evangelizzare gli Angli, lui ci riesce e poi muore – non fosse per l'episodio di Aix, quella romanzesca esitazione che ricorda un po' la vicenda di Giona.

(È curioso che dovendo scegliere un'ambientazione per l'episodio, una nuova Tarsis, l'agiografo abbia scelto, di tutti i luoghi in Europa, proprio Aix. Ci siete mai stati? È una bella città, ma se ci arrivate in macchina, vi sembra di non essere più da nessuna parte. È al centro della Francia meridionale, ovvero equidistante da qualsiasi cosa. Non si sente più l'Italia – anche se è ancora Provenza – e per quanto sia vicina la Camargue, non si sente ancora nemmeno la Spagna. Dovunque vogliate arrivare, quando passate da Aix sapete che siete ancora troppo lontani. A meno che non vogliate andare a Marsiglia. In quel caso siete praticamente arrivati. Ma se siete diretti a Marsiglia, ad Aix nemmeno vi fermate. Le cose stanno così oggi, quando Aix si trova al centro di un complicato groviglio autostradale. Immaginate come doveva sentirsi il viandante del sesto secolo, che arrivando ad Aix doveva avere la sensazione di essere arrivato agli estremi confini del mondo conosciuto. E invece no, era arrivato appena ad Aix. Neanche a metà strada, di solito).

Se non si dà eroe senza battaglia, l'anonimo agiografo deve essersi posto il problema: che battaglia avrebbe vinto Agostino? Quella contro sé stesso, contro le sue paure: è perfino possibile la coscienza in letteratura nasca così, un espediente per trovare un conflitto anche in vicende dove non risulta nessun avversario esterno; non resta che dichiarare guerra a sé stessi, inventandosi uno spazio interiore. Sarebbe interessante capire quando gli eroi comincino a trionfare non contro nemici esterni (o Dei che li sviano) ma contro i propri dubbi e le proprie paure; in via provvisoria vale la pena di annotare quanti antieroi si annidino tra le pagine delle agiografie. A partire dallo stesso Gesù Cristo, che almeno in un paio di occasioni sembra a disagio col suo destino di martire; per seguire con gli apostoli, primo tra tutti quel Pietro che quando capisce che è giunta la sua ora prova persino a scappare. Lo stesso Agostino prendeva il nome di un illustre padre della Chiesa, che al suo destino di santità aveva cercato a lungo di sottrarsi.

I discepoli erodiani

24-05-2025, 08:19cristianesimo, santiPermalink24 maggio: San Manahen di Antiochia, Santa Giovanna (primo secolo).

Il 24 maggio il martirologio romano ricorda tra gli altri due comparse dei libri di Luca evangelista, che hanno in comune la vicinanza alla corte di Erode – non Erode il Grande, penultimo re di Giudea a mandante della strage degli innocenti, ma il suo figlio secondogenito, Erode Antipatro, che in eredità aveva ottenuto la Galilea, la Perea (un'altra piccola provincia sulla riva orientale del Giordano) e il più modesto titolo di tetrarca. Il tutto col benestare dei Romani, che controllavano di fatto tutta la Palestina e stavano aspettando che la rivalità tra i tre figli di Erode il Grande degenerasse in conflitto aperto, per esautorarli. Dei tre, Antipatro fu quello che più si prestò al progetto: durante un soggiorno a Roma riuscì sia ad accusare il fratello maggiore Archelao di malagestione, sia a sottrarre al fratello minore Filippo la moglie Erodiade, che risposò malgrado fosse lui stesso già sposato con una principessa nabatea: e quando un profeta, Giovanni Battista, espresse perplessità nei confronti di un sovrano che sposava la cognata, Erode lo fece decapitare. Con tutto questo, riuscì comunque a restare sul suo traballante trono per più di trent'anni: segno che qualche astuzia dal padre doveva averla ereditata.

Santa Giovanna compare al capitolo 8 del vangelo di Luca tra un ristretto gruppo di donne che, assieme ai Dodici, costituiva il circolo più interno del seguito di Gesù. Queste donne, spiega Luca (8,2-3) "erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità": oltre a Maria Maddalena viene menzionata "Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode". Esse assistevano gli apostoli, ma "con i loro beni", insomma non erano sguattere, bensì protettrici e finanziatrici. Un dettaglio così ce l'aspetteremmo da Matteo, l'apostolo economista, più che da Luca che invece per contrasto sembra sempre quello socialdemocratico, molto più attento a dare risalto alla presenza dei poveri. Proprio per questo la presenza di una signora probabilmente ricca e potente come Giovanna sembra un dettaglio realistico, qualcosa che Luca non aveva nessun interesse a inventarsi: ma anche qualcosa che confligge un po' con la nostra concezione di Gesù come leader di un gruppetto di fricchettoni inoffensivi, ex pescatori squattrinati. Può darsi che invece Gesù avesse anche a corte amici potenti, o almeno amiche. Sappiamo che questo non l'avrebbe salvato dalla crocifissione: eppure Ponzio Pilato ci provò a passare a Erode la spinosa pratica di Gesù di Nazareth, con il pretesto che anche se era stato arrestato a Gerusalemme, era suddito della Galilea, e quindi il palazzo di Erode (che risiedeva a in città, anche se non l'amministrava) era il foro competente.

L'atteggiamento di Erode Antipatro nei confronti di Gesù è ambiguo, esattamente come ci si può aspettare da un tiranno capriccioso e scostante: appena lo vede se ne "rallegra grandemente, perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo sentito parlare di lui, e sperava di vedergli fare qualche miracolo" (Lc 23,6-11). Quando però si accorge che il prigioniero non collabora, non risponde alle sue domande, e miracoli non ne fa, Erode cede alla pressione dei capi sacerdoti e degli scribi, che dalla residenza di Ponzio Pilato si erano spostati a casa sua, e continuano ad accusare Gesù "con veemenza". Anche Erode lo insulta, lo schernisce e lo veste "di un manto splendido", con cui lo rimanda a Pilato. Un gesto che di solito viene interpretato come un segno di scherno, o di semplice ostentazione, ma potrebbe anche tradire il rispetto che Erode provava per il nuovo profeta. O addirittura una sfida ai Romani: quelli gli avevano mandato un sospetto terrorista, e lui glielo rimandava rivestito come un nobile. Quest'ultima ipotesi confligge però con un'ulteriore notazione di Luca (23,12), che ricorda come Pilato ed Erode in quell'occasione divennero amici, mentre in passato erano stati avversari.

Quanto a Giovanna, la ritroviamo dopo la Passione tra le pie donne che recandosi a trattare con profumi il corpo di Gesù il mattino di Pasqua, trovano il sepolcro vuoto (per questo è anche chiamata mirofora, ovvero portatrice di profumi). Se nei secoli successivi le ricche matrone avrebbero rivestito un'importanza cruciale nel movimento cristiano, possiamo ipotizzare che la prima tra loro sia stata proprio Giovanna, che si reca di persona ad accudire il cadavere del figlio di un falegname, crocefisso come uno schiavo ribelle.

Di Manahen, Luca ne parla ancora meno: lo cita negli Atti degli Apostoli in una lista di "profeti e dottori" che facevano parte della Chiesa di Antiochia, accanto a Barnaba, Simone "detto il Nero", Lucio di Cirene, e Saulo, che poi diventerà Paolo apostolo. Barnaba e Saulo sono tra i personaggi più importanti degli Atti; Manahen non è più menzionato, ma di lui Luca aggiunge che era "fratello di latte di Erode il Tetrarca". Tecnicamente, i "fratelli di latte" non sono necessariamente parenti: in comune avrebbero soltanto la nutrice che li ha allattati. In ogni caso il dettaglio ci lascia intendere come la nuovissima religione non fosse soltanto un movimento di pastori e pescatori, ma avesse già fatto breccia nella nobiltà locale.

Il re beato e imbelle d'Inghilterra

20-05-2025, 17:59anglistica, guerra, santi, StoriaPermalink |

| Anonimo cinquecentesco |

A pochi anni dalla morte, il culto di Enrico VI fu promosso da suo nipote Enrico VII, che in quanto fondatore della dinastia dei Tudor sentiva l'esigenza di sottolineare il suo legame con gli estinti Lancaster. E allo stesso tempo un re santo non è una cosa che si possa inventare dal nulla – non nel Rinascimanto, con in giro un bel po' di cronisti interessati a sviscerare il momento più critico del regno d'Inghilterra. Fu compilato comunque un intero libro di miracoli, da cui risultava che Enrico VI avesse resuscitato un'appestata e un supposto ladro di bestiame già appeso al cappio, e che il suo tocco fosse molto efficace contro la scrofola, a differenza ad esempio dell'ultimo esponente della casata degli York, Riccardo III. Forse il punto è che dal malvagio Riccardo i sudditi avevano paura di farsi toccare, laddove Enrico era stato tanto buono e inventarsi prodigi su di lui richiedeva meno fantasia. Ed ecco il paradosso: Enrico era venerato dal popolo proprio per i motivi per cui gli storici stavano cominciando a considerarlo un pessimo re.

Ci fu mai un re che ereditasse un trono

e ne fosse contento men che me?

Non feci in tempo a uscire dalla culla

che venni incoronato, a nove mesi.

Mai un suddito ha agognato di esser re

quanto io ho agognato e aspiro ad esser suddito

(Enrico VI Parte II, Atto IV, scena IX)

Il padre di Enrico gli aveva dato lo stesso nome e un'eredità impossibile da gestire. Era stato un grande re, ovvero un re piuttosto fortunato, ma tant'è: quel tipo di re cui ancora oggi si può dedicare un film e chiamare a interpretarlo Timothée Chamelet; laddove il figlio al massimo si meriterebbe un Paul Dano che fissasse spesso il vuoto dietro gli interlocutori. Il padre si era coperto di gloria durante la storica battaglia di Azincourt – a vederla da vicino, una carneficina nel fango, vinta da un contingente disperato, circondato da nemici soverchianti. Una di quelle situazioni in cui o si vince o si viene completamente annichiliti; nessun valido condottiero dovrebbe ritrovarcisi, ma a Enrico V era successo: in un qualche modo aveva vinto – dopodiché aveva dato l'ordine di sterminare tutti i prigionieri, perché non aveva abbastanza uomini per controllarli. Più tardi il re di Francia, Carlo VI Valois, avrebbe acconsentito a fargli sposare la figlia, accettandolo come legittimo erede. Questo Carlo VI, da come ce lo dipingono i cronisti, ha tutto l'aspetto di uno schizofrenico: alternava periodi di lucidità a deliri allucinati, che almeno in un caso lo avevano portato a roteare le sue armi sui suoi stessi uomini, uccidendone quattro. Enrico VI non avrebbe mai avuto crisi altrettanto violente, e non è nemmeno detto che ne avesse ereditato la patologia: ma l'eredità di un nonno che era un matto conclamato poteva essere ingombrante quanto quella del padre saggio e vittorioso. Un padre che tra l'altro Enrico non conobbe mai – morto di febbre tifoide in Francia, quando Enrico aveva appena nove mesi. La guerra, che si apprestava a compiere Cent'Anni, e ad Azincourt sembrava ormai vinta dagli inglesi, conobbe negli anni successivi una svolta completamente improvista: quando Parigi era saldamente nelle mani degli inglesi e ormai restava da assediare soltanto la roccaforte di Orléans, i francesi ripresero slancio e iniziativa grazie a... una contadinella, tale Giovanna D'Arco.

Dopo le prime vittorie il primogenito superstite di Carlo VI si lascia convincere a farsi incoronare a Reims – che è la città dove tradizionalmente si incoronavano i re di Francia. Gli inglesi rispondono al gesto provocatorio organizzando un'incoronazione alternativa a Parigi per Enrico, il quale dunque a nove anni deve compiere una faticosa traversata e sostare per mesi in Normandia, perché anche i dintorni di Parigi non erano sicuri dalle scorrerie armagnacche. Non è impossibile che una simile esperienza sia stata determinante a determinare la futura condotta di un re poco incline a invasioni e combattimenti. Non solo Enrico stesso era francese per metà, ma a 23 anni il rivale/cugino Carlo VI riuscì a strappargli una tregua biennale proponendogli di sposare una sua nipote, Margherita d'Angiò. Pare che Enrico si sia lasciato convincere al matrimonio perché gli emissari ne decantavano la straordinaria bellezza – dopodiché può darsi che il matrimonio non sia stato mai consumato: Enrico stesso confessava di non ricordare quando e come avesse messo sua moglie incinta di un principe di Galles. La diplomazia non cessava di inviluppare le dinastie in contorte genealogie, malgrado l'evidenza ormai dimostrasse che molti difetti dei regnanti erano di carattere ereditario, al punto che il ricorso all'adulterio a volte era un correttivo necessario.

Non è che Enrico fosse un re pacifista; ma figlio devoto di una Valois, sposo affezionato di un'Angiò, non è così strano che tra i falchi che proponevano di continuare a mandare truppe in Francia, e le colombe che suggerivano un negoziato e un disimpegno, Enrico inclinasse sempre più verso i secondi. Del resto madre e moglie avevano il vantaggio di restare a corte, coi loro uomini di fiducia (che magari a volte erano anche amanti, ma è difficile scrostare il gossip accumulatosi da secoli), mentre i falchi, essendo più propensi a combattere, a corte si vedevano meno spesso e anche i più valorosi strateghi, prima o poi finivano per morire in battaglia. Così, anche dopo che Giovanna fu catturata, processata e bruciata, i francesi continuarono a combattere e la loro avanzata, dapprima molto graduale, verso il 1450 divenne inarrestabile, coinvolgendo anche territori legati alla corona da generazioni, come l'Aquitania. Le truppe inglesi erano vittime di un circolo vizioso: la corona, dubitando di poter concludere vittoriosamente un conflitto così lungo, non vi investiva abbastanza, il che portava gli inglesi a perdere ulteriori battaglie, confermando in questo modo i dubbi della corona. Non possiamo nemmeno escludere che Enrico, animato da un sincero sentimento religioso, non fosse stato turbato dal martirio di Giovanna: per quanto gli inglesi la considerassero una strega, a corte aveva avuto la possibilità di sentire la versione dei francesi.

Per quanto gli storici la considerino finita nel 1453, la guerra dei Cent'Anni non si concluse con un trattato di pace, ma con il ritiro degli inglesi da tutti i territori oltre la Manica (salvo Calais): il che coincise più o meno con la prima vera crisi depressiva di Enrico e l'inizio di un vero e proprio collasso dell'apparato statale inglese che prende il nome di Guerra delle Due Rose. A parte la questione dinastica, come al solito intricata (semplificando: l'inettitudine di Enrico, ultimo Lancaster, offriva alla casata degli York un argomento in più per reclamare il trono), l'impressione è quella di un regno che crolla sulle sua fondamenta, le quali evidentemente poggiavano sulla guerra infinita: centinaia di possidenti avevano perduto le loro lucrose proprietà, e il monopolio su determinati commerci, come il vino d'Aquitania; generazioni di fanti e cavalieri abituati a vivere di scorrerie nel continente, una volta tornati nell'Isola, non avevano che da trovare una nuova scusa per rimettersi a razziare, e la rivalità tra York e Lancaster era buona come qualsiasi altra. Schiacciato da un meccanismo che non aveva la possibilità di comprendere, a Enrico capitò di essere imprigionato, liberato, riportato sul trono (in stato catatonico, secondo i cronisti), imprigionato di nuovo, finalmente assassinato, rimpianto dal popolo e venerato dai successori. E quando il processo di canonizzazione si interruppe dopo lo scisma anglicano, la figura di Enrico fu ripresa da un giovane drammaturgo evidentemente affascinato dai monarchi deboli, matti o scostanti: William Shakespeare, che a Enrico dedicò una monumentale trilogia. A rileggerla, si traggono conclusioni che Machiavelli sottoscriverebbe: il re più pacifico di tutti aveva trascinato l'Inghilterra in una guerra civile, il più gentile aveva consentito ai malvagi di trionfare. Evidentemente un re non dev'essere un santo, il suo operato deve essere giudicato secondo parametri diversi. Era una tesi che i Tudor stavano già applicando.

Il primo dei Giovanni

18-05-2025, 00:00pontefici, santiPermalink18 maggio: San Giovanni I papa e martire (V-VI secolo)

Una cosa che abbiamo scoperto con papa Francesco è che i nomi dei papi non sono necessariamente seguiti da un numero ordinale: anche se qualcuno cominciò subito a chiamarlo "Francesco Primo", in quell'occasione si chiarì che un papa diventa "Primo" nei documenti soltanto quando qualcuno assume lo stesso nome: fino a quel momento "primo" è un'aggiunta inutile e i papi ne fanno a meno. Ciò è vero in generale per i sovrani, ma in particolare per i pontefici, che in quanto vicari di Cristo (ossia facenti funzione, finché non torna) devono sempre contemplare la possibilità di non essere i primi, bensì gli ultimi: "Vegliate, perché non sapete il giorno e l'ora" (Matteo 25,13). Se poi vogliamo essere davvero pignoli, Albino Luciani scelse di chiamarsi Giovanni Paolo Primo: ma forse nei pochi giorni del suo pontificato non fece in tempo ad accorgersi di violare una consuetudine.

Ecco perché, per dire, Pietro si chiama Pietro e basta: siccome nessuno ancora se l'è sentita di chiamarsi Pietro II, per ora il primo papa non ha bisogno di ordinali. Per contro, il nome di gran lunga preferito dai pontefici è Giovanni e non sorprende, vista la quantità di santi omonimi. Quanti papi Giovanni abbiamo avuto? Non esattamente ventitré, anche se il prossimo sarebbe il ventiquattresimo. Il computo cominciò a ingarbugliarsi nel decimo secolo, quando succedeva non infrequentemente che due o più prelati fossero eletti pontefici da gruppi di potere in guerra tra loro; di solito a chi vince rimane il titolo di papa, mentre quello che perde viene classificato come "antipapa" ed escluso dal conteggio. Ad esempio Giovanni XVI (997-998) fu dichiarato antipapa, ma due secoli dopo: nel frattempo i suoi successori avevano già preso i numerali successivi fino al XIX. I tentativi di correggere l'errore, come talvolta accade in questi casi, portarono a errori ancora più grandi, per cui ad esempio nessun papa si è mai imposto il nome di Giovanni XX: il che ha fornito a qualche contrafrottole il pretesto per lanciare la leggenda della papessa. Col tempo gli errori diventano consuetudini, tradizioni, e infine legge: per cui nel 1958 Angelo Giuseppe Roncalli mise un punto probabilmente definitivo alla questione, scegliendo il numerale XXIII anche se era soltanto il ventunesimo papa ufficiale a chiamarsi Giovanni. Ma il primo a chiamarsi Giovanni (e non Giovanni Primo, almeno in vita), quando visse, e che papa fu?

Fu un papa sfortunato. Visse tra la fine del quinto e l'inizio di quel sesto secolo che tanti disastri avrebbe portato in Italia. (Sì, per quattrocento e più anni nessun papa si chiamò così). Giovanni era il suo nome di battesimo: a quei tempi i pontefici non ne sceglievano uno nuovo. Fu un papa sfortunato, a cui riuscì di morire martire in un periodo in cui la Chiesa non era affatto perseguitata, e non per difendere la propria fede, come ci si aspetta dai martiri. A Giovanni I capitò di dover difendere i fedeli di un'altra confessione religiosa: gli ariani. Non lo fece spontaneamente – diciamo pure che fu costretto da Teodorico, re ostrogoto – ma ci provò. Meglio però fornire un po' di contesto.

Se abbiamo passato il 500, sappiamo che l'impero d'occidente è formalmente caduto anche se non molti se ne rendono conto: tutto sommato la situazione ora è più stabile che negli anni anteriori alla Caduta. Un imperatore c'è ancora – a Costantinopoli – mentre in Italia Teodorico amministra il suo potere con una certa abilità. Riconosce il superiore prestigio dell'imperatore d'oriente, ma ci tiene a non passare per un semplice vassallo, termine che peraltro ancora non esisteva. Le dispute religiose sono un sintomo di una certa tensione tra due comunità che Teodorico vuol fare collaborare: i latini per lo più aderiscono al credo ortodosso del Concilio di Nicea, che nel 325 aveva rigettato come eretiche le idee del predicatore egiziano Ario; i barbari per contro sono fieramente ariani e hanno un loro clero che Teodorico controlla più direttamente – da cui il sospetto che la vera tensione tra arianesimo e ortodossia sia politica e non dottrinale; il clero ariano è controllato o controllabile dagli ostrogoti; quello ortodosso mantiene una notevole autonomia.

I tentativi di mantenere una pax religiosa in Italia sono ostacolati dalle iniziative dell'imperatore Giustino, che a Costantinopoli sta trattando gli ariani con sempre maggiore intransigenza. Con un editto li ha obbligati a cedere chiese e altri immobili agli ortodossi; ha altresì proibito agli ariani ufficialmente convertiti (spesso con la forza) di tornare alla loro fede originale. È chiaro che a Roma e in Italia in generale i vescovi ortodossi vedono con sempre maggior simpatia questo imperatore che tratta gli eretici col pugno duro, e questo per Teodorico è un problema: la Chiesa nicena rischia di diventare la quinta colonna dei costantinopolitani il giorno che preparassero l'invasione dell'Italia. Non era un ragionamento così paranoide: l'invasione ci sarebbe stata, anche se dovremo attendere il nipote di Giustino, Giustiniano. Per sventare la guerra di religione che si delinea all'orizzonte, l'astuto Teodorico decide di inviare a Costantinopoli una delegazione composta proprio dagli stessi vescovi di credo ortodosso: tra questi Giovanni, che se non è ancora considerato il capo indiscusso della Chiesa, siede comunque sulla cattedra più prestigiosa di tutto l'Occidente.

Giovanni deve chiedere all'imperatore tolleranza per gli eretici. Non sappiamo quanto la cosa gli ripugni, ma non ha scelta: se la missione fallisce, Teodorico minaccia di trattare gli ortodossi d'Italia come Giustino tratta gli ariani: conversioni forzate, requisizione dei beni. A Costantinopoli, Giovanni è accolto con gli onori che si devono al primo tra i patriarchi: gli viene riconosciuto persino il privilegio di celebrare la messa di Pasqua nella cattedrale di Santa Sofia, in latino! per molti fedeli dev'essere stato uno choc. Non è affatto strano che questo dettaglio sia ancora oggi trattenuto nell'edizione più recente del Martirologio Romano ("fu il primo tra i Romani Pontefici a celebrare in quella Chiesa il sacrificio pasquale"): si tratta in effetti di un precedente prezioso per chiunque voglia ricordare almeno un caso in cui il clero ortodosso abbia riconosciuto il primato del vescovo di Roma.

Chissà se mentre diceva Messa in quella che al tempo era la cattedrale più famosa del mondo (ma sarebbe stata distrutta durante la grande rivolta del 535), Giovanni si rendeva conto di vivere il massimo momento di gloria prima della disgrazia. In effetti, al di là dei pubblici riconoscimenti, la missione diplomatica non ottiene molto. L'anziano Giovanni fa quel che può e qualche vaga promessa da Giustino la ottiene: ma quando torna a Roma scopre che non è abbastanza, Teodorico è scontento e lo fa imprigionare. Già provato dal lungo viaggio, Giovanni si spegne in carcere il 18 maggio del 526; dopo di lui fu eletto papa Felice IV, e dopo Felice, Bonifacio II. Alla morte di quest'ultimo, sulla Cattedra salirà un certo Mercurio di Proietto, che decide contestualmente di cambiare nome, non trovando "Mercurio" appropriato per un papa. Si chiamerà Giovanni anche lui, Giovanni II; e da quel momento papa Giovanni è diventato Giovanni I, che si festeggia oggi.

La sirena di Sennara

06-05-2025, 01:50miti, santiPermalink |

| La sirena di Zennor. |

Partorire in generale non è semplice, ma forse non è mai stato difficile come per Santa Sennara, o Asenora, o Azenor, madre di San Budoc. Figlia del re di Brest, secondo una cronaca quattrocentesca sposò un feudatario che non doveva riservarle particolari attenzioni, dato che quando lei si trovò incinta la accusò di adulterio (ispirato dalla di lei matrigna), e la gettò nella Manica dentro una botte.

Ora, questo è evidentemente un topos. (O un tropo. Gli americani a un certo punto hanno iniziato a dire tropo al posto di topos e ormai non c'è più modo di fermarli). I più sgamati avranno già in mente l'antecedente più illustre: Acrisio re di Argo, dopo essere stato informato dall'oracolo di Delfi che un suo eventuale nipotino lo avrebbe inevitabilmente ucciso, rinchiude la figlia Danae in una torre. Danae riesce comunque a restare incinta (potrebbe essere stato Zeus, trasformatosi in pioggia dorata; o il più plausibile zio Preto), e Acrisio la abbandona in mare in una cassa inchiodata. Vero è che in questa versione il piccolo Perseo, rinchiuso nella cassa con la madre, era già nato; ma quando finalmente approdano sulla spiaggia di Serifo, e un principe apre la cassa, è come se venisse al mondo di nuovo. Sennara invece partorisce in mare e approda con il figlioletto Budoc a Zennor, sulla punta estrema della Cornovaglia (proprio come Brest sta sull'estremità della Bretagna). È uno di quei luoghi in cui ti sembra finisca il mondo – come a Sagres, a Finisterre, o a Leuca – il che seleziona un certo tipo di abitanti. D.H. Lawrence ci andò ad abitare con la giovane moglie nel 1915, e forse perché amavano passeggiare nei pressi del promontorio, furono accusati dal controspionaggio di fare segnalazioni agli U-Boot: per quale altro motivo un buon borghese avrebbe dovuto trovarsi lì? Così lo fecero sloggiare – non prima che terminasse la stesura di Woman In Love. La leggenda potrebbe appartenere a un antichissimo sostrato indeuropeo, oppure essere arrivata nel medioevo per via letteraria: in ogni caso in Gran Bretagna ha lasciato al segno, di partorienti in zattera (o barile) ce n'è più d'una: così ad esempio viene alla luce Kentigern di Glasgow. La leggenda potrebbe essere nata per esorcizzare un ricordo traumatico: un'antica punizione per le donne adultere?

Invece di diventare un guerriero eroico come Perseo, Budoc si farà monaco e poi tornerà in Bretagna a fare il vescovo. Sennara invece proseguirà per l'Irlanda dove si guadagnerà da vivere come lavandaia, ma dopo la morte sarà venerata in Bretagna dalle puerpere, che quando hanno poco latte vanno a bere dal pozzo santo di Languengar, nella parrocchia di Santa Sennara. In Cornovaglia viceversa è invocata dai pescatori. Zennor è l'ultimo toponimo inglese in ordine alfabetico, ma sappiamo che qualche secolo fa si chiamava Saint Senara. Secondo gli storici però fino al 1200 il santo venerato a Zennor era chiamato "Sanctus Sinar") ed era quindi di sesso maschile. Se le cose non fossero già abbastanza ambigue, la scultura più famosa del paese è una sirena intagliata sul fianco di un palco in legno di quercia. Non un granché dal punto di vista strettamente artistico, ma raffigurazioni così antiche di sirene in Cornovaglia non ci sono. Forse nemmeno in tutta l'Inghilterra. Il palco è quel che resta di un mobilio completamente scomparso dove probabilmente venivano ritratte altre creature marine; un'iconografia folkloristica che alla fine dell'Ottocento doveva sembrare davvero poco consona a un luogo di culto cristiano, e quindi fu rimossa. La sirena però è resistita, per un qualche motivo. Sembra spuntare dalle acque e porta con sé uno specchio ovale, come talvolta accade nei quadri ad Afrodite

La leggenda che ha ispirato non è molto originale. Nella chiesa di Saint Sennara ogni tanto si univa al coro una signora bionda e pallida, dalla voce particolarmente educata. Nessuno sapeva da dove venisse e come mai, anno dopo anno, non sembrava invecchiare. Quando il migliore corista di Zennor, Mathey Trewella, scomparve misteriosamente, qualcuno ricordò di averlo visto seguire la signora dopo la funzione religiosa; forse era curioso di capire dove abitasse. La signora non si fece più viva, ma qualche tempo dopo gli abitanti di Zennor sentirono parlare di una sirena che in una baia poco lontana era emersa per chiedere al capitano di una nave di rimuovere per favore l'ancora, che le ostruiva la porta di casa e le impediva di "prepararsi per andare a messa". (Il capitano, ipnotizzato dall'apparizione, aveva subito obbedito). Dedussero che si trattava della stessa signora pallida che ogni tanto veniva a unirsi al coro, e rabbrividirono perché, a differenza del capitano, erano pescatori da generazioni e sapevano che le sirene portano sfortuna.

Giaculatoria per il tunnel del San Gottardo

04-05-2025, 14:11auto, poesia, santiPermalink5 maggio: San Gottardo di Hildesheim, monaco, vescovo, tunnel

ti invoco antico amico,

proteggimi da tutto

dalla febbre, dalla podagra, dall'idropisia,

ma soprattutto

finisca presto questa galleria

che mi circonda,

che mi sprofonda,

sedici chilometri

nessuna luce in fondo,

pietà di me.

Tu che ubbidisti a Enrico il Litigioso,

Proteggimi Gottardo

dal camionista stanco e rancoroso,

dagli assassini in Audi,

e dagli hondisti in banco

che sfidano i monsoni con destrezza

per spiaccicarsi contro un parabrezza

come mosconi,

uomo di Dio

fa che non sia mai il parabrezza mio.

Che non sia io

l'uomo che scappa sopra quel cartello

verso il rifugio

che è ventilato separatamente

affinché il fuoco

non mi raggiunga incenerendo me

la mia famiglia

com'è successo pure quella volta

nel monte Bianco,

o San Gottardo,

io non lo scordo

ogni volta che entro in un traforo,

per svago o per lavoro,

vedo le fiamme il fumo

alzo la radio canta Robert Scott

come una volta a Albenga

che tamponammo in trenta

in coda in galleria

baby please don't go

baby blease don't go

into that big black hole

you know I love you so

baby please

Metti la radio leggono Dϋrrenmatt

Maledett

Tu che proteggi dalla grandine, Gottardo

abbia riguardo per la mia

carrozzeria,

tu che invocato aiuti donne a partorire,

aiutami ad uscire

da questo ventre buio, eterno, scuro.

Lo giuro

non sfiderò più gli inferi stradali

per sempre starò fuori dai trafori.

Prenderò il treno

o il valico come da ragazzino:

vedevo la lancetta dell'acqua andare su

ma io di più,

vedevo già le vacche pascolar,

facevo un pieno a Bar

Cenisio,

ah io vorrei tornarci anche solo per un dì,

invece eccomi qui

intubato nel profondo.

O porco mondo,

perché ci fai così, ci agiti invano,

in viaggi vani,

in van non adeguati,

in vani agguati,

perché non stiamo sempre dove stiamo,

perché viaggiamo,

voliamo traforiamo svalichiamo

tracciando piste in cielo e sotto i monti,

fetenti Fetonti,

e non ci accontentiamo,

di un monastero in Svevia.

Gottardo che nascesti in Passavia,

fammi pussare via.

Tu che portasti in Svevia la riforma di Cluny,

portami fuori di qui,

e ti sarò grato,

dirò per te un rosario all'autogrill,

ma senza fare il pieno,

perché lì costa tutto in modo assurdo,

O San Gottardo.

Uccidere gli schiavi non era reato

02-05-2025, 00:36delitti e cronaca, santiPermalink2 maggio: Santi Espero, Zoe, Ciriaco e Teodulo, un'intera famiglia martire in Attalia, II secolo

|

| È bella la Panfilia, ci sono stato. |

Questo gruppo di martiri costituisce un nucleo famigliare: Ciriaco e Teodulo erano i figli di Espero e Zoe. A differenza della maggior parte dei martiri dei primi secoli, la condanna a morte non è attribuita a un imperatore o a un suo delegato, ma al padrone di casa, un tale Cato o Catlo (Catullo?), possidente di origine romana impiantato in Panfilia: del resto erano suoi schiavi. Il cristianesimo si stava diffondendo in tutte le classi sociali, e il suo messaggio egalitario doveva essere particolarmente apprezzato tra gli schiavi. Ciriaco e Teodulo, in occasione della nascita di un figlio del padrone non accettano di partecipare ai festeggiamenti mangiando cibo che sospettano consacrato alla Dea Fortuna, molto venerata nella casa. Catlo glielo ordina, loro disobbediscono; Catlo li fa torturare, loro non cedono. Decide infine di chiuderli nella fornace insieme ai genitori, come i tre ragazzi del libro di Daniele. Ma a differenza che nella Bibbia, i quattro non escono più sani e belli che mai: vengono probabilmente inceneriti, ma la Chiesa ne ricorda il sacrificio. È un ricordo stringato, conservato nei sinassari bizantini, privo di miracoli che attenuino l'orrore dei fatti. Il che ci porta più facilmente a domandarci: può essere successo davvero?