Il papa del buonsenso

29-04-2025, 02:20Chiesa, coccodrilli, ponteficiPermalinkFaccio un paio di esempi, che forse non vogliono dire nulla. Qualche anno fa, ve la ricorderete, ci fu una crisi pandemica. Molti intellettuali non erano progettati per capirla. Benché esistessero precedenti storici, non si erano dati la pena di studiarli, né avevano l'umiltà di ascoltare gli epidemiologi. Venutisi a trovare in una situazione di emergenza, senza avere nulla di interessante da dire, cominciarono a girare in tondo, che è una cosa che fanno anche le formiche quando perdono la pista. Nulla sapevano, se non di non sapere: ma a differenza del vecchio greco che lo considerava un punto di partenza, per molti si trattava di un arrivo. Avevano studiato tutta la vita, e costruito carriere prestigiose, per arrivare al punto in cui non ci stavano capendo nulla; ne conseguiva che il loro non-capir-nulla-nel-mondo doveva essere un faro per gli altri poveri mortali, che avrebbero dovuto seguire il loro esempio e capirne nulla come loro, mentre invece qualcosa lo capivano, ad esempio mettevano le mascherine. Ebbene, questo era molto sospetto, probabilmente l'indizio di una deriva totalitaria. La gente cominciava a morire, ma loro ne dubitavano, se non altro perché dubitare era l'unica cosa che gli riusciva bene. I governi cominciarono a varare misure di contenimento, che loro si misero a criticare: non perché avessero argomenti, ma per istinto: se il governo vara qualcosa, l'intellettuale avrà bene il dovere di criticarlo, no? Altrimenti che ci sta a fare, insomma. I cittadini accettavano quelle norme, ebbene questo era uno scandalo, il risultato di un indottrinamento, un vero regresso per un popolo che si riduceva a gregge. Il gregge in effetti stava salvando la vita anche a loro. Scuole e bar restavano chiusi, e gli industriali cominciarono a fremere proprio quando questi intellettuali si trovavano sulla pista adatta per dar voce al loro malcontento: le scuole andavano riaperte il prima possibile, non era vero che erano luoghi di contagio, una specialista mondiale lo aveva dimostrato con una lettera a una rivista scientifica ripresa dal Corriere ecc. ecc. E nel frattempo, il papa?

Il papa nel frattempo aveva celebrato una messa praticamente da solo, in una piazza deserta, in mondovisione. Il messaggio era passato forte e chiaro, e qualcuno ancora non glielo perdona: state a casa, manteniamo le distanze, portiamo pazienza. Il papa ne sapeva di più? In realtà no, il papa stava reagendo come reagì la maggior parte di noi, seguendo un buon senso abbastanza mediano: l'epidemia esisteva, le misure di contenimento avevano dimostrato di funzionare, e la maggior parte di noi le seguì. Il papa era con la maggior parte di noi.

Poi arrivò il vaccino, così presto che di nuovo molti intellettuali restarono spiazzati. Il governo aveva fretta di riaprire, e quindi trovò il modo di forzare lavoratori e studenti a vaccinarsi. E si videro gli stessi intellettuali che avevano caldeggiato la riapertura delle scuole improvvisamente contrari a questi modi bruschi che ledevano la libertà individuale, ecc. ecc. Non erano contrari ai vaccini, ma finirono rapidamente sugli scudi dei novax. Il papa nel frattempo che diceva? Che vaccinarsi era un atto di amore – e qualcuno ancora non gliel'ha perdonato. La maggior parte delle persone si vaccinò, non certo perché glielo chiedeva il papa: ma perché la pensava come lui. Il papa era con la maggior parte di noi.

Una volta – tanto tempo fa – esisteva il cosiddetto centro moderato. Esisteva sul serio, non era quella terra di nessuno su cui si aggirano personaggi disperati coi loro partiti personali. Era una realtà solida, perlopiù democristiana, con un po' di laici ai bordi. Parlava attraverso quotidiani a grande tiratura, affidati a stimati opinionisti sempre molto compassati ed equidistanti, mai troppo polemici. Tutto questo è talmente finito che la maggior parte dei miei coetanei non sa nemmeno di rimpiangerlo. Oggi il centro è il luogo della radicalizzazione, della psicosi, della paranoia. Il pannellismo ha infettato il doroteismo, con risultati devastanti. Gente che sperava di continuare a intascare un po' di soldi semplicemente ripetendo per altri quarant'anni "Due popoli due Stati" ogni volta che un popolo massacrava l'altro, adesso si ritrova a dover difendere un genocidio: e in teoria sono i moderati. Gente che semplicemente si preoccupava di pensarla come gli americani, ora dovrebbe pensarla come Trump e non ha ancora capito come gestire la cosa. Alcuni si sono caricati a molla tre anni fa, quando la parola d'ordine era difendere i confini dell'Ucraina: nel frattempo questi confini sono completamente saltati, Putin non solo si è preso il Donbass ma anche un bel pezzo di Washington, ma loro sono ancora in una specie di jungla personale, convinti che l'anno prossimo si sfonda sul Dnepr, magari i carri armati ce li mette l'UE.

Nel frattempo, il papa? Il papa magari nell'occasione non trovò le parole più adatte. Devo dirlo: non era così bravo a trovarle, non credo passerà alla Storia per le sue doti oratorie. Del resto il concetto era spinoso: bisognava trovare un modo per dire, senza offendere i combattenti che difendevano il loro Paese, che in Ucraina era fallita una politica di logoramento della Nato: una politica probabilmente basata sull'assunto che i russi non avrebbero reagito militarmente a una situazione che pure percepivano come provocatoria. Invece hanno reagito, e il risultato è davanti agli occhi di tutti. Ora è la Nato ad aver dimostrato la propria impotenza, perché mentre i reparti russi oltrepassavano i confini, quelli Nato non si spostavano di un centimetro, limitandosi a... il papa usò il termine "abbaiare". La Nato era andata ad "abbaiare alla porta della Russia". Una metafora abbastanza cruda, e imprecisa. Ma efficace. Il papa ne sapeva più degli strateghi occidentali? Il papa ne sapeva quanto ciascuno di noi, e tutto sommato anche in quell'occasione diede voce a quello che pensa la maggioranza di noi. Qualcuno non gliel'ha perdonato: a una certa ora in tv vanno tanti vecchi opinionisti a masticare amaro su questo papa che non difendeva l'Occidente.

Quanto a me, devo ammetterlo: non ho fatto i compiti – e sì che i segnali c'erano tutti, ma forse è un destino di noi cresciuti negli anni Ottanta: non riusciamo ad abituarci che ogni tot anni muoia ancora un papa. Non ho letto le encicliche, non sono nella posizione adatta per esaminare la sua eredità pastorale. Quello che posso notare, è che è stato un papa ragionevole: che in un qualche modo riusciva sempre a trovarsi con la maggior parte di noi. Quella che una volta si chiamava maggioranza silenziosa, e che lo sarebbe molto più oggi che i giornali sono in mano a vecchi arnesi impazziti che un anno tifano per la pandemia e l'anno dopo per il genocidio, vegliardi convinti di poter muovere guerra a chiunque e chissachì. Alfieri di un capitalismo sfrenato e paranoide che intravede nelle masse dei poveri una minaccia da reprimere, laddove Francesco li vede ancora come li vediamo noi: persone bisognose che la collettività ha il dovere di aiutare. Ho qualche motivo per ritenere che anche il prossimo papa resterà a presidiare il settore della ragionevolezza, se non altro perché è lì che c'è più spazio. Nemmeno Ratzinger è mai stato davvero il papa tradizionalista e occidentalista che molti stupidi amano pensare: e del resto, un papa tradizionalista e occidentalista che margini avrebbe? Si farebbe immediatamente rubare la scena da personaggi come aa presidente del consiglio e i suoi volonterosi portavoce.

Poi certo, c'è sempre l'opzione "papa nero" (o asiatico, sarebbe comunque uno choc), che confonderebbe un sacco di osservatori, perché sarebbe allo stesso tempo più tradizionalista e meno occidentale. Il che ci fornirebbe almeno un'occasione di notare chi si inginocchierebbe perché prova davvero un attaccamento emotivo e intellettuale per l'universalismo della Chiesa cattolica, e chi davanti a una faccia di un altro colore proprio non ce la farebbe. Ma tutto sommato si vede già adesso.

Il papa verso lo scisma

19-04-2025, 01:44Chiesa, pontefici, santiPermalinkLo scisma più annoso, quello che non si è ricomposto ancora dopo secoli di tentativi, ha motivi più storici che dogmatici: cristiani di rito latino e cristiani di riti orientali (greco o slavo) hanno sempre avuto qualche difficoltà a capirsi, ma questo non aveva impedito loro di sentirsi parte di una stessa Chiesa... fino a quando? Sui libri di Storia trovate di solito una data, 1054 (a volte 1055). Ma cosa successe in quell'anno, di così irreparabile, tra Roma e Costantinopoli? Chi sono insomma i responsabili di questo strappo che non si è più ricucito, e che tuttora sanguina ogni volta che si riapre un fronte in Europa, nei Balcani come in Ucraina? Il patriarca di Costantinopoli nel 1054 era Michele Cerulario: e a Roma chi c'era? In teoria Leone IX, ma ecco: è difficile capire come siano andate le cose. È molto più facile notare come generazioni di storici e agiografi abbiano tentato di sminuire le responsabilità di questo papa che è venerato come un santo e ammirato come un grande riformatore; per cui attribuirgli uno scisma sembrava forse indelicato.

Quando un papa sceglie, tra tanti nomi, Leone, di solito ci si aspetta che dia battaglia, e Brunone dei conti di Egisheim-Dagsburg ci provò, anche se alla fine non si può dire che ne vinse. Parente neanche troppo lontano dell'imperatore Corrado II, Brunone in quanto terzogenito era destinato alla carriera ecclesiastica, che non significava necessariamente passare la vita sui breviari. Ad esempio: per conquistarsi il titolo di vescovo della sua Toul, in Lorena, Brunone si mise a 24 anni a capo di un contingente di cavalieri teutonici che accompagnarono Corrado in una campagna in alta Italia. La responsabilità della missione sarebbe spettata al vescovo in carica, troppo anziano: Brunone era già il suo vice e se ne prese carico, in attesa di sostituirlo anche sulla cattedra. Questo precoce successo militare avrebbe segnato il suo destino, per più di un motivo. È probabile che Brunone nell'occasione si sia fatto un'opinione di sé che non sarebbe riuscito nei fatti a dimostrare: per prima cosa, un condottiero vincente – ma è destino dei condottieri continuare a vincere finché non perdono. Nell'occasione potrebbe anche essersi infiltrata nella sua coscienza quell'idea che noi postmoderni chiamiamo meritocrazia: la convinzione che ai posti di comando dovrebbero starci quelli che se lo meritano. Il che sarebbe ineccepibile, senonché molto spesso a parlare di meritocrazia è gente, fateci caso, con un cognome illustre: e arciconvinta di meritarselo. Brunone era figlio di conti (che gli avevano dato un nome che richiamasse quello di altri famosi prelati), parente di imperatori: se non avesse combattuto qualche battaglia a 24 anni sarebbe diventato vescovo comunque; magari un po' più tardi, ma lo richiedeva il suo lignaggio. E però era convinto di esserselo conquistato sul campo, non come certi vescovi a cui la cattedra gliela pagava papà perché si sistemassero, seguendo una pratica che la Chiesa ufficialmente denigrava. Tale pratica era chiamata “simonia”, dal nome di quel Simone Mago che negli Atti degli Apostoli, invidioso dei miracoli praticati dai cristiani, aveva offerto denaro a Pietro affinché lo ammettesse tra gli apostoli.

Per Brunone, che apparteneva a un movimento di riforma della Chiesa che si irradiava soprattutto dai monasteri cluniacensi, la simonia era uno scandalo che andava rimosso ad ogni costo, e non è nemmeno così necessario calarsi nella mentalità rigorista di un vescovo del secolo XI per condividerne i motivi: una Chiesa che metteva all’asta i ruoli apicali sarebbe stata inevitabilmente gestita da figli di papà solo raramente, e casualmente, competenti e meritevoli. E allo stesso tempo, non era la simonia un fenomeno inevitabile, in una società che considerava la carriera ecclesiastica come appannaggio delle famiglie più nobili, un modo di tenere impegnati i secondi o terzogeniti senza frazionare più di tanto l’asse ereditario? Da questi rampolli delle grandi famiglie ci si aspettava comunque che contribuissero alla gloria delle loro diocesi con donazioni di beni immobili, terre in beneficio e chiese monumentali, per cui davvero: c’era così tanta differenza tra Brunone e certi vescovi che per diventarlo cominciavano a pagare in anticipo? A distanza di secoli io non ci vedo tantissima differenza, ma capisco quanto fosse vitale per Brunone notarla e farla notare. Ad esempio, quando il vecchio vescovo di Toul passò a miglior vita, l'imperatore voleva investire Brunone senza tanti complimenti, ma quest'ultimo obiettò che la diocesi di Toul era soggetta a quella di Treviri, e che quindi la nomina spettava all'arcivescovo di colà. Giunto a Treviri, però Brunone scoprì che l'arcivescovo lo avrebbe nominato soltanto in seguito a un giuramento di fedeltà che non era previsto dal diritto canonico, sicché alla fine B. riuscì nell'impresa di litigare sia con l'imperatore sia con l'arcivescovo – ovvero con entrambe le autorità che dovevano designarlo. Così almeno scriveva il biografo ufficiale di Leone, mentre il papa era ancora in vita, ma guardando alle date qualcosa non va: tutto questo doppio braccio di ferro tra imperatore e arcivescovo dovrebbe essersi risolto (a favore di Brunone) in meno di due mesi, che in un secolo in cui le informazioni viaggiavano a cavallo passavano in un soffio. È probabile che le resistenze di Brunone siano state ingigantite dal biografo per dimostrare l’alto senso che aveva il futuro Papa per l’autonomia della Chiesa e le prerogative della sua carica, nonché per mascherare un’evidenza: nel giro di cinquanta giorni il vescovo designato dall’imperatore era già in cattedra, con tanti saluti all’autonomia della Chiesa e le prerogative eccetera. Da cui un sospetto: forse tutta la retorica antisimoniaca era funzionale all’affermazione di una nuova gerarchia selezionata direttamente dall’imperatore.

Vent’anni dopo la manfrina si ripeté, stavolta intorno al Soglio di Roma. Alla morte di papà Damaso II, l’imperatore (che ora era Enrico III, figlio di Corrado) non si diede nemmeno la pena di scendere in Italia: convocò una dieta a Worms e nominò Brunone. Brunone obiettò ovviamente che non era degno, ma soprattutto che la nomina spettava al clero romano e persino al popolo: dopodiché arrivò a Roma, vestito da umile pellegrino – ma accompagnato dal fior fiore dei riformisti, tra cui Ugo di Cluny e un giovane Ildebrando di Soana che da qui in poi sarebbe stato l’eminenza grigia dei pontefici riformisti, finché non sarebbe diventato papa lui stesso col nome di Gregorio VII. L’elezione fu una semplice ratifica della designazione imperiale, dopodiché Brunone (da qui in poi Leone) procedette a sorprendere i romani con atteggiamenti che ricordano, alla lontana, quelli di un’altro Papa venuto da lontano, Giovanni Paolo II: considerandosi, più che vescovo dell’Urbe, capo della Chiesa universale (o almeno imperiale), Leone si mise in viaggio e in sei anni di pontificato, si è calcolato che a Roma abbia trascorso soltanto qualche manciata di mesi. Ovunque andava, Leone convocava sinodi che servivano soprattutto a sollevare dai loro incarico i vescovi simoniaci – da sostituire ovviamente con uomini di fiducia di Leone e dell’imperatore. Ma forse perché la simonia non era sempre così facile da dimostrare, sempre più spesso nell’obiettivo di Leone e dei suoi collaboratori c’era un altro fenomeno, il Nicolaismo: l’abitudine di molti prelati a convivere con donne, dalle quali avevano persino bambini. Una plateale violazione dei voti sacerdotali (che però ci avevano messo secoli a essere formalizzati: e a Oriente i sacerdoti si sposavano tranquillamente) ma anche una seria minaccia all’unità patrimoniale della Chiesa. Non sempre le cose andavano lisce: a Mantova durante il sinodo del 1053 scoppiò un tumulto, animato a quanto pare dai servi dei vescovi convocati: vescovi evidentemente molto legati ai loro comportamenti simoniaci e alle loro concubine, sicché Leone dovette lasciare la città senza riuscire a punire nemmeno i colpevoli.

Ma i veri problemi – che gli furono fatali – Leone li incontrò nel Meridione, dove nell'equilibrio già molto relativo tra ducati longobardi, arabi di Sicilia e Bizantini si erano inseriti con una certa prepotenza i Normanni. I papi li avevano appoggiati – in funzione antiaraba – ma ora cominciavano a temere il loro espansionismo. Leone IX decise di contrastarli proprio nel momento in cui, sul piano dottrinale, era ai ferri corti con i loro avversari: i Bizantini. Da questi ultimi Leone pretendeva, oltre al riconoscimento del primato di Roma (che in linea teorica il patriarca Michele Cerulario non avrebbe potuto discutere) anche la restituzione delle diocesi della Sicilia e del meridione, che dopo secoli di dominio bizantino erano passate al rito greco: e piuttosto di cederle il Cerulario era disposto a rivangare le vecchie polemiche di secoli prima, il filioque e la comunione coi pani azzimi, insomma tutti i pretesti che tornavano utili per minacciare uno scisma. Un politico più astuto forse avrebbe a questo punto sostenuto i Normanni in funzione antibizantina, ma Leone IX forse non lo era, per cui lo si ritrovò ad allearsi coi Bizantini che non riconoscevano la sua autorità spirituale contro i Normanni che invece la riconoscevano; una contraddizione che si sarebbe risolta se almeno Leone avesse vinto, ma prevedibilmente successe il contrario. Dalla Germania, Enrico III si limitò a mandare un contingente di cavalieri, ma non ritenne necessaria la sua presenza. Così toccò a Leone condurre l'esercito: spettacolo inconsueto anche nel medioevo. I Normanni riuscirono a sorprenderlo prima che si potesse riunire con gli alleati Bizantini e lo fecero prigioniero, che è sempre un fatto increscioso per un pontefice: e se anche tutte le fonti dicono che fu trattato con tutti gli onori, e liberato in meno di un anno, è pur vero che di lì a poco morì, ad appena 52 anni e alla vigilia dello scisma d'oriente. Nel frattempo, in effetti, il cardinale che Leone aveva inviato per trovare un compromesso col Cerulario (Umberto di Silva Candida) ottenne il risultato opposto: Umberto e Michele si scomunicarono a vicenda, decretando ufficialmente uno scisma che dura tuttora. A quel punto però Leone era già morto da qualche mese, il che ha dato ai teologi qualche argomento per sostenere che la scomunica impartita da Umberto non avesse più valore legale. Eppure lo scisma c'è, nessuno è più riuscito a risanarlo.

I nuovi iconoclasti

31-07-2024, 01:06arti figurative, Chiesa, Mondo Carpi, santiPermalinkSe qualcuno si fosse mai chiesto come fa una civiltà a diventare iconoclasta – a rinunciare all'arte figurativa, dopo averla coltivata per secoli – le polemiche sul banchetto degli Dei durante la celebrazione dei Giochi Olimpici potrebbero darci un'idea. Il che non significa che non si tratti di polemiche pretestuose, elaborate e propagate da agenti in cattiva fede: ma insomma si prende una qualsiasi immagine e si decide che è offensiva in quanto rappresenta in modo caricaturale una raffigurazione sacra. A nulla valgono le obiezioni più sensate (non era l'ultima cena, ma appunto il banchetto degli Dei), perché dopo secoli di arte religiosa, anche raffigurazioni pagane o secolari non possono che richiamare modelli adoperati nell'arte sacra: l'ultima cena l'abbiamo in mente tutti, per il banchetto degli Dei serve un minimo di cultura specialistica.

Sappiamo che qualcosa di simile è successo agli artisti durante le fasi iconoclastiche: se dipingevano persone, potevano essere accusati di avere dipinto personificazioni di Dio; se dipingevano animali, non era escluso che qualcuno li ritenesse così empi o pagani da avere raffigurato Dio come un animale. Non restava che dipingere fiori o frutta, e poi sempre più spesso motivi astratti. È il nostro destino? Dopo avere tolto ogni limite a ciò che si poteva raffigurare, cominceremo a fare passi indietro perché la gente comincia a offendersi? Credo di no; perlomeno non penso sia l'obiettivo di chi oggi si definisce scioccato da Philippe Katerine tinto di blu. Ormai abbiamo capito che offendersi è un modo di esistere, e per quanto molti offesi di questi giorni si definiscano cattolici, non è la Chiesa di papa Francesco ad avere necessità di queste campagne di indignazione per far notare la propria esistenza. Si tratta anzi di una frangia identitaria che alla Chiesa cattolica fa la guerra da tempo, i cui temi e soprattutto i toni richiamano sempre di più gli evangelicali americani (ma anche certi ortodossi).

Forse è il momento giusto per raccontare di una cosa che è successa al mio paese pochi mesi fa. Anche se non credo di essere pronto – come tutto quello che mi capita attorno, ho la sensazione di perdermi davanti ai dettagli. Ma può essere utile per capire che questi nuovi iconoclasti non esistono solo sui social, e che a furia di seminare diffidenza e odio, qualcuno si fa male davvero.

All'inizio di marzo un quotidiano on line "cattolico", che quasi nessuno aveva sentito nominare, fa uno scoop: in una chiesa di Carpi è esposto un quadro in cui San Longino pratica una fellatio a Gesù. "Ma come è possibile? Una fellatio in una chiesa e su un quadro che raffigura Gesù Cristo?" La "chiesa" in realtà è il museo diocesano, che però per secoli è stata una chiesa vera e ne mantiene la forma e l'atmosfera; il quadro non mostra nessuna fellatio, ma si segnala per la soluzione inedita al problema che affligge gli artisti sacri da duemila anni: come mostrare Gesù crocefisso senza svelarne le nudità?

Invece del classico mutandone, il pittore Andrea Santini decide di nascondere il basso ventre di Gesù all'ombra della testa di Longino. Ora, qui è veramente una questione molto soggettiva, ma a mio parere per immaginare che la scena descriva una fellatio serve una determinata immaginazione; non medievale, non barocca e di certo non romantica; un'immaginazione assolutamente anni Venti del secolo XXI, che attesta l'egemonia figurativa dei siti porno. Così come non riusciamo a vedere un banchetto degli Dei senza che ci venga in mente il cenacolo, allo stesso modo non riusciamo a pensare che una testa si frapponga tra noi e un membro virile senza immaginare che tra testa e membro virile non stia succedendo qualcosa. Omnia immunda immundis. Tutto l'articolo del resto mi sembra trasudi l'ipocrisia di chi conosce benissimo le scene che in teoria dovrebbero indurlo immediatamente a coprirsi gli occhi (o a cavarseli, diceva Gesù). Un po' come Pillon che invece di pensare solo alle cose del cielo twitta pubi femminili, e ormai è pure fiero di farlo, ecco, non è escluso che si arrivi all'iconoclastia anche così: perché stiamo cercando di tenere nella nostra testa paradigmi troppo diversi. Cresciamo studiando una Storia dell'Arte che per secoli consta soltanto di santi, cristi e madonne; nel frattempo su internet qualsiasi posizione sessuale è a portata di clic: alla lunga lo choc culturale ci brucia il cervello. Il quotidiano on line "cattolico" in questione è stato fondato da un signore che ha già scritto un paio di libri contro "le bugie degli ambientalisti"; ha una linea decisamente governativa ma soprattutto non perde occasione per attaccare la "Chiesa oligarchica". Un dettaglio interessante è che non contiene pubblicità: neanche una vignetta, niente. Il che forse significa che qualcuno ci sta investendo.

Nei mesi successivi lo scoop diventa una campagna, sempre meno indirettamente rivolta alla diocesi di Carpi che aveva patrocinato la mostra (e che continuerà a difenderla, con una flemma che va riconosciuta). Accadono altre cose abbastanza strane. Vengono organizzate raccolte di firme, indette veglie di preghiera contro la "mostra blasfema", anche altri organi di stampa cominciano a chiamarla così, con le virgolette o anche senza, tanto ormai che differenza fa. Ogni sabato pomeriggio, una folla si raccoglie in preghiera davanti alla "chiesa profanata": non sono carpigiani, vengono da altre regioni coi pullman, si portano i bambini ai quali spero non abbiano spiegato troppo dettagliatamente la questione. Sono praticamente tutti bianchi, e questo in Corso Fanti fa un certo effetto; per distinguere i passanti curiosi dai fanatici in gita basta un colpo d'occhio. Fanno capannello intorno a un prete che prega in latino e si veste ancora come Don Camillo, a proposito di choc culturali. È il paradosso della destra postmoderna: rimpiange la Chiesa preconciliare e intanto vede porno dappertutto; il che significa quanto meno che i porno li vede. Alla fine non sono così tanti, e però in capo a un mese qualcuno si fa male.

Un tizio entra nel museo con una bomboletta: comincia a usarla sul quadro di San Longino; quando interviene lo stesso autore, il vandalo tira fuori un coltello. Saltini viene ferito, il tipo scappa, le adunate di preghiera proseguono. Oltre ai fanatici da fuori, cominci a sentire qualche concittadino borbottare che forse la diocesi ha davvero esagerato, che certi quadri non andavano davvero esposti in una chiesa: e vagli a spiegare che Sant'Ignazio non è più una chiesa. C'è una distanza sempre più evidente tra la Chiesa com'è e come la immagina la gente che a volte nemmeno ci entra; una frattura tra cristiani comunitari e cristiani identitari che immaginare rimarginata non è né plausibile né giusto.

Poi c'è un artista che si è fatto accoltellare per difendere le sue immagini, e che meriterebbe un discorso a parte. Saltini è un artista contemporaneo che cerca di riprendere temi e stilemi dell'arte sacra, davanti a un pubblico che scambia qualsiasi nudità per pornografia. Almeno in una prima fase era il primo a rivendicare il carattere ambiguo e provocatorio delle sue opere, né poteva fare diversamente: l'arte contemporanea è provocatoria per definizione. Finché non si è trovato davanti a un'interpretazione che non poteva accettare di avere provocato; il che lo ha portato a passare lunghi pomeriggi accanto alle sue opere per spiegare agli spettatori curiosi o indignati che no, non aveva dipinto una fellatio. Fatica probabilmente sprecata: qualcuno l'avrà convinto, qualcun altro lo ha accoltellato. In una città più grande, con un pubblico più smaliziato, le cose sarebbero andate diversamente. Ma l'Italia non è fatta di città molto più grandi della mia.

Il papa più sconfitto (ma infallibile)

07-02-2024, 02:36antisemitismo, Chiesa, pontefici, santiPermalink7 febbraio: beato Pio IX (1792-1878), papa sconfitto

|

| Pio IX è stato il primo papa a essere fotografato (questa è del 1864 e non è la prima). |

Giovanni Maria Battista Pietro Pellegrino Isidoro Mastai-Ferretti nasce a Senigallia nel 1792, nono figlio del conte Girolamo Benedetto Gaspare. Nella giovinezza è soggetto a crisi epilettiche che in famiglia vengono fatte risalire a un trauma cranico riportato a cinque anni a causa di una caduta in un torrente. Oltre a interrompere gli studi regolari presso il collegio degli Scolopi, le crisi non gli consentono di assolvere il servizio di leva presso l'esercito del napoleonico Regno d'Italia; anche dopo la Restaurazione la nuova Guardia Pontificia lo congeda quasi subito, dopodiché Giovan Maria Battista guarisce e non avrà più crisi epilettiche in vita sua. Il miracolo viene collegato al primo incontro che avrebbe avuto con Pio VII, presso il santuario di Loreto: il papa gli avrebbe detto semplicemente "Crediamo che questo crudele male non vi tormenterà mai più". Detto, fatto. Invece di riprovare con la carriera militare, Giovan Maria scopre la vocazione ecclesiastica, che nello Stato Pontificio corrispondeva con quella burocratico-amministrativa. Il primo incarico, presso un'istituzione di orfanotrofi, non sembra molto prestigioso, e dovrebbe corrispondere a un'umile predisposizione all'apostolato e alla beneficienza che lo avrebbe portato a rifuggire cariche più importanti. Potrebbe anche essere andata così, ma parliamo di un uomo che ha avuto trent'anni di tempo per aggiustare la sua biografia/agiografia. A trent'anni partecipa a una missione diplomatica in Cile e in Uruguay, terre al tempo lontanissime: è il primo papa ad aver messo piede in Sudamerica. A trentacinque è già vescovo di Spoleto, dove accade un altro episodio leggendario: durante i moti del 1831 avrebbe salvato la vita a un facinoroso carbonaro dal cognome illustre, Luigi Napoleone Bonaparte. Di vero c'è che durante i moti Giovan Maria riuscì a trattare una resa pacifica degli insorti ed evitare uno spargimento di sangue. Un'altra occasione di dimostrare sangue freddo e senso pratico è il terremoto dell'anno successivo; nel 1840 è già cardinale.

Quando viene eletto papa (1846), Pio IX ha appena 54 anni ed è il candidato della fazione più liberale del conclave. È un liberalismo molto relativo: Mastai-Ferretti esalta i neoguelfi che immaginano una federazione delle monarchie italiane guidate dal Papa, piace al popolo che lo ha visto amministrare Spoleto e Imola e ne apprezza la sensibilità filantropica, ma nemmeno dispiace a Metternich che intuisce in lui un uomo d'ordine: e si sbaglia meno degli altri. Il papa appena incoronato deve promulgare un'amnistia che rimette in circolo diversi carbonari democratici e liberali: è la prassi, ma democratici e liberali la vedono come una scelta di campo. Pio IX arriva al fatidico 1848 acclamato come il Papa Liberale, ma la situazione gli sfugge di mano. Quando Milano e Venezia si liberano degli austriaci, il nuovo re di Sardegna dichiara guerra all'Impero e attacca la Lombardia. Sull'onda dell'entusiasmo anche nello Stato della Chiesa si forma un esercito di volontari antiaustriaci: il papa li lascia partire, poi forse si rende conto che l'Austria potrebbe ancora vincere e prova a richiamarli – col risultato di scontentare tutti. Quando il suo primo ministro, Pellegrino Rossi, viene assassinato dai democratici che osteggiano il progetto federativo, Pio IX teme di essere il secondo della lista e scappa a Gaeta, ospite del re delle Due Sicilie. A Roma si proclama la Repubblica; arrivano Mazzini e Garibaldi; poco dopo però arrivano anche i soldati francesi, questi ultimi inviati proprio da quel Luigi Napoleone che Mastai-Ferretti aveva salvato a Spoleto e che era appena diventato il Presidente della Seconda Repubblica. Agli elettori cattolici, Luigi aveva promesso di rimettere il papa al suo posto. La resistenza è vana; Garibaldi guida i volontari fuggitivi in direzione di Venezia in una trafila estenuante durante la quale perderà, tra gli altri, la compagna Anita: dal 1849 in poi per lui l'ex papa liberale sarà il "metro cubo di letame".

|

| (Bellocchio, 2023) |

Reinstallatosi a Roma, non più al Quirinale ma nel Vaticano che dava più sicurezza in caso di tumulti, Pio IX revoca la costituzione, rimette gli ebrei nel ghetto, ripristina la pena di morte, insomma fa tutto quello che i re assoluti facevano dopo che le rivoluzioni ottocentesche esaurivano le fiammate. Quelli che non abdicavano: ma lui, l'aveva spiegato prima di fuggire a Gaeta, non aveva "il diritto di abdicare": doveva essere papa fino in fondo, anche se questo significava ormai abbracciare la Reazione. Quando l'Inquisizione a Bologna sottrae a una famiglia ebraica un bambino di sei anni, Edgardo Mortara, Pio IX non ha nulla da obiettare: una cameriera lo aveva battezzato di nascosto per salvarlo dal limbo, e per la legge chi era battezzato non poteva crescere in una famiglia ebraica. Il caso fa molto clamore anche all'estero, ma Pio IX si dimostrerà, in questo e in altri casi, completamente tetragono alla nuova opinione pubblica. Succede a molti supposti liberali, di rinnegare il proprio progressismo non appena si raggiunge una posizione di potere: e la posizione di Pio IX era ancora quella di un sovrano assoluto. Modernismo, liberalismo, socialismo e in sostanza qualsiasi -ismo di cui si fosse sentito parlare vengono condannati nel Sillabo (1864). Il rinnovamento tecnologico, non ufficialmente osteggiato, va a rilento; strade e ferrovie rischiano di facilitare traffici e contatti con territori e popoli più liberi; il fisco è leggero e alle grandi famiglie nobiliari piace così, anche perché attira grandi turisti e capitali. Il popolo non è così contento ma ribellarsi non conviene. A Roma mastro Titta è ancora attivo: qualcuno nota l'ironia di un regime che ha rinnegato ogni scoperta rivoluzionaria tranne la ghigliottina, ma se vogliamo essere precisi i romani avevano cominciato a usare un supplizio simile prima dei francesi, durante l'ancien régime, dimostrandosi almeno in questo campo all'avanguardia.

Quando nel 1859, allo scoppio della Seconda Guerra d'Indipendenza, Perugia insorge, un reggimento di soldati pontifici riporta l'ordine in città con un massacro di civili. La situazione è delicata: l'integrità dello Stato della Chiesa dipende sempre da Luigi Bonaparte, ora non più presidente ma imperatore Napoleone III. Quest'ultimo però sta giocando una partita complessa su due tavoli diversi: ha infatti deciso di appoggiare anche l'espansione del Regno di Sardegna nel nord Italia, sorprendendo gli austriaci ma scatenando quelle forze democratiche che a Pio IX l'avevano giurata. Tra questi in particolare Garibaldi, che sbarcato in Sicilia con poco più di mille uomini sta risalendo la penisola col chiaro intento di arrivare a Roma; a fermarlo accorre lo stesso re di Sardegna, ma il prezzo da pagare per salvare il Lazio è la cessione di Umbria, Marche e Romagna. A partire dal 1861 lo Stato della Chiesa è circondato dal nuovo Regno d'Italia; Vittorio Emanuele II promette che non toccherà Roma, ma Garibaldi continua a provarci finché non gli sparano a una gamba. A Caprera battezza un asino Pionono, così può bastonarlo a suo piacimento.

|

| Francesco Podesti, musei vaticani. Gli affreschi della sala dell'Immacolata sono l'ultimo kolossal pittorico romano, prima del grigio diluvio democratico. |

Mentre vede il suo potere temporale assottigliarsi, Pio IX cerca di puntellare il suo potere spirituale, con un'iniziativa arrischiata. Nel 1854, con la costituzione apostolica Ineffabilis Deus, mette una pietra sul millenario dibattito tra maculisti e immaculisti. Questi ultimi sostenevano che Maria di Nazareth era stata concepita senza peccato originale, per poter ospitare in grembo il figlio di Dio; i primi obiettavano che Maria aveva scelto di essere madre di Gesù, esercitando il libero arbitrio. Pio IX, da sempre devoto all'Immacolata Concezione, decide di proclamare la tesi degli immaculisti come dogma di fede. C'è però un problema non piccolo: fino a quel momento i dogmi non erano stati proclamati dai pontefici, ma dai Concili. Pio IX convocherà effettivamente un concilio, non per confermare il dogma dell'Immacolata Concezione, bensì per sancire il principio dell'infallibilità del pontefice ex cathedra, cioè in materia di fede. È il Concilio Vaticano I, che si apre nel 1869: a questo punto Mastai-Ferretti è papa da un quarto di secolo, eppure non tutti i vescovi accorsi dall'Europa sono pronti ad accettare un concetto (l'infallibilità) che teoricamente potrebbe porre fine alla storia dei concili.

Si consuma anche un piccolo scisma con i cosiddetti veterocattolici; il Concilio poi si scioglie precipitosamente (e non ufficialmente) perché nel frattempo Napoleone III ha avuto l'idea di dichiarare guerra ai prussiani e le cose non sono andate come prevedeva. Il Secondo Impero francese crolla di schianto: il papato perde il suo protettore internazionale. A Vittorio Emanuele II che cerca di spiegargli che ormai è questione di giorni, Pio IX scrive "Vi dico che non entrerete a Roma". La resistenza nei fatti è impossibile, ma il papa ordina ai suoi uomini di non arrendersi senza combattere un po', giusto per ribadire di fronte all'opinione pubblica internazionale che non si tratta di un'annessione, ma di un'invasione. Ne risulterà una sessantina di morti, dopodiché il papa rifiuterà l'offerta di rimanere re di una porzione dell'Oltretevere e si dichiarerà prigioniero politico del regno d'Italia.

Ai sudditi cattolici del regno la sua bolla Non expedit domanderà la non-partecipazione alla vita politica. Una richiesta che introdurrà nella coscienza di tanti italiani una lieve forma di bipolarità: come se essere contemporaneamente buoni cittadini e buoni cristiani non fosse del tutto possibile, e in effetti forse non lo è.

Pio IX morirà nel 1878, quattro anni prima di Garibaldi. È stato beatificato nel 2000 da Giovanni Paolo II, il papa che per appena cinque anni non è riuscito a battere il suo record di permanenza. La beatificazione riaprì le polemiche, soprattutto con la comunità ebraica e la famiglia Mortara. Oggi come oggi è difficile immaginare che un nuovo miracolo schiuda le porte a un iter di canonizzazione, ma dipenderà anche dal taglio che vorranno dare al loro pontificato i successori di Francesco. Non è difficile immaginare che a un papa sensibilmente più progressista dei due precedenti possa seguirne un altro più conservatore, qualcuno che in Pio IX possa riconoscere un simbolo della lotta alla modernità e dell'infallibilità del magistero. Vedremo. Agli osservatori consiglierei prudenza, Mastai-Ferretti nel 1846 sembrava davvero un papa avanti; ma a volte la Storia soffia troppo forte, e nel panico l'unica soluzione sembra ammainare le vele prima che si strappino.

Il vescovo e sua moglie

18-01-2024, 01:45Chiesa, santiPermalink18 gennaio: San Volusiano, vescovo ammogliato di Tours (432-507)

Su Volusiano, o meglio su sua moglie, gira da secoli una diceria che con questo piccolo pezzo vorrei contribuire a smontare: non c'è infatti nessun vero motivo per sostenere che la moglie fosse bisbetica e gli rendesse la vita difficile. È il classico luogo comune da barzelletta, che è rimasto appiccicato alla coppia, perché? Non è così difficile capire il perché. Visto che era impossibile negare che Volusiano fosse ammogliato, i cronisti ritenevano giusto lasciar intendere ai lettori che il matrimonio non fosse che una fonte di fastidio; l'idea di un prelato felicemente sposato infastidiva, soprattutto dopo che la Chiesa cominciò a insistere sul celibato ecclesiastico (ma ci sarebbero voluti altri cinque secoli). Ai tempi di Volusiano, la moglie di un vescovo non era una figura così rara. Il secondo concilio di Cartagine tollerava esplicitamente la nomina di vescovi e papi coniugati, purché osservassero la continenza.

Il mancato celibato era spesso indizio di vocazioni tardive, e in effetti dalla corrispondenza con l'amico Sidonio Apollinare abbiamo la sensazione che Volusiano abbia preso i voti abbastanza tardi, dopo una giovinezza passata sostanzialmente a godersi il patrimonio famigliare. La vocazione pastorale, più che a una crisi esistenziale, potrebbe essere stata causata dal fatto che si stava liberando un posto da vescovo proprio a Tours. Il predecessore di Volusiano era suo zio, Perpetuo; così come il predecessore di Perpetuo era stato suo zio, Eustachio. Insomma la diocesi era un'eredità famigliare, che però piomba sulle spalle di Volusiano proprio nel momento più difficile: l'Impero Romano d'Occidente è caduto, la Gallia centrale è contesa tra Visigoti e Franchi. Siccome i Visigoti di Alarico II sono cristiani di confessione ariana, e i Franchi di Clodoveo si sono appena convertiti al cristianesimo niceno, è anche una guerra di religione, e il seggio di Volusiano (vescovo niceno in una zona controllata dai Visigoti) non è il più comodo. Difatti viene esiliato a Tolosa, e dopo la sconfitta di Vouillé (in cui Alarico sarebbe stato ucciso dallo stesso Clodoveo) deportato nella Spagna visigota. Perlomeno così scrive lo storico concittadino, Gregorio, mentre per il Martirologio romano Volusiano è decapitato dai Visigoti a Pamiers, sul lato ancora francese dei Pirenei: la sua testa sarebbe conservata nella cattedrale di Foix. Non è chiaro cosa sia successo alla moglie.

Che quest'ultima avesse un carattere bisbetico, i cronisti lo deducono unicamente (e arbitrariamente) da una lettera inviata da un collega, Ruricio di Limoges. Volusiano probabilmente aveva condiviso qualche preoccupazione sulla sua situazione di vescovo del credo sbagliato nella città sbagliata. Ruricio gli risponde che "non deve temere il nemico da fuori chi ne ha già uno in casa". Sembra una neanche troppo velata esortazione a non temere i Franchi: il vero nemico ce l'ha già in casa (e in effetti la testa gliel'hanno tagliata i Visigoti). Nei secoli però ha preso forma questa diceria per cui Ruricio stesse alludendo alla moglie di Volusiano e al brutto carattere di lei. Ora, che il vescovo di Limoges rispondesse alle preoccupazioni del vescovo di Tours su un'invasione scrivendogli: preoccupati piuttosto della nemica che ti trovi in casa, ecco, lo trovo abbastanza improbabile.

Il celibato per i sacerdoti sarebbe stato imposto dalla Chiesa d'Occidente solo nel XI secolo, in seno alla lunga riforma che per comodità chiamiamo gregoriana. Una riforma che ai tempi incontrò il favore di gran parte dei fedeli, proprio perché andava a colpire gli interessi delle grandi famiglie che continuavano a ereditare vescovadi e parrocchie come fossero feudi. Che il celibato non fosse già allora una scelta di vita facile lo dimostra il fatto che il primo dossier sugli abusi sessuali del clero sia stato compilato proprio nello stesso periodo. Un probabile effetto collaterale fu la selezione dei giovani che non si sentivano particolarmente attirati dal matrimonio e in generale dal sesso femminile: la repulsione nei confronti di quest'ultimo era spesso considerata il segno di una chiamata al sacerdozio.

Oggi la situazione è molto diversa: la Chiesa cattolica continua a patire una crisi di vocazione che presto o tardi la costringerà a rimuovere il celibato, o più probabilmente a conferire più importanza alla figura dei diaconi, che questo obbligo non l'hanno mai avuto. Insomma non è detto che rivedremo mai la moglie di un vescovo – ma la moglie di un diacono importante, quella sì. E soprattutto non ci sono seri impedimenti storici o scritturali alla nomina di diaconesse.

Il vescovo inesistente

29-12-2023, 20:01Chiesa, santiPermalink30 dicembre – Sant'Eugenio di Milano (un secolo qualsiasi)

Di Santi Eugenii ce n'è tanti: solo in Irlanda la Bibliotheca Sanctorum ne nomina una decina. Poi ce n'è a Damasco, Gerusalemme e Cartagine, oltre a un paio di papi; e a questo punto poteva Milano non vantarne uno? Per un po' si è dato per scontato che si trattasse un vescovo, ma nella lista ufficiale dei vescovi di Milano il primo a portare questo nome è stato Eugenio Tosi nel... 1922. Potrebbe trattarsi dell'ennesimo santo generato da un refuso, visto che le cronache non solo lo consideravano contemporaneo di Sant'Eustorgio, ma addirittura menzionavano la traslazione dei suoi resti mortali proprio nella chiesa di quest'ultimo. "Eugenio" ha in effetti tutta l'aria di essere la soluzione che un copista potrebbe trovare di fronte a una parola di cui riusciva a leggere soltanto il dittongo iniziale – insomma quanti altri nomi cominciano per Eu?

Quando scrive la sua Mediolanensis Historia, verso la fine del secolo XI, Landolfo Seniore risolve il problema definendolo vescovo sì, ma di qualche altra città "al di là dei monti" ("transmontanus"). A Milano ci sarebbe passato al seguito di Carlo Magno, di cui sarebbe stato padre spirituale. Non essendo di origine meneghina, Eugenio risulta più autorevole nel suo sforzo di salvare il rito ambrosiano minacciato dalle riforme semplificatrici di papa Adriano I. Già allora l'idea che i milanesi avessero un loro rito, e un calendario liturgico diverso dal romano (a quel tempo variamente diffuso in tutta la pianura padana) lasciava perplessi. Non fosse per quei quattro giorni di carnevale in più: il rito ambrosiano in effetti conta i quaranta giorni di penitenza dal Giovedì santo, mentre a Roma il conteggio partiva dal Sabato santo, ma ometteva le domeniche.

Landolfo racconta che dopo l'accorata difesa del rito ambrosiano da parte di Eugenio, i vescovi convocati in concilio a Roma stabiliscono di effettuare il seguente esperimento: posizionare sull'altare della basilica vaticana il messale ambrosiano e quello romano, sigillare il tutto e riaprire dopo tre giorni. Il libro che sarebbe rimasto aperto sarebbe stato adottato da tutta la cristianità. Immaginiamo nell'occasione l'ansia della delegazione milanese davanti a quella che i concittadini oggi definirebbero una lose/lose situation: se si fosse trovato aperto il messale romano, addio sabato grasso; ma se si fosse trovato aperto quello ambrosiano, il sabato di carnevale sarebbe diventato obbligatorio anche fuori dalla loro diocesi, togliendo ai milanesi il tipico gusto di bisbocciare mentre gli altri lavorano.

Dopo tre giorni, il miracolo: entrambi i libri vengono trovati chiusi e poi si aprono assieme di colpo. Dunque i calendari hanno la medesima dignità, e l'esclusività ambrosiana è salva. Quando inventa questa simpatica storia, è probabile che Seniore avesse in mente l'iniziativa riformatrice di un altro papa (Gregorio VII), che aveva messo il rito ambrosiano nel mirino. Cosa non ci si inventa per tre giorni in più di carnevale.

Le martiri della Drina, o come la Chiesa racconta la violenza sessuale

15-12-2023, 00:11Chiesa, delitti e cronaca, essere donna oggi, guerra, memoria del 900, santiPermalink15 dicembre: beate martiri della Drina, assassinate il 15/12/1941

Uno dei casi più esemplari è quello delle cinque martiri della Drina, beatificate da Benedetto XVI. Si tratta di cinque suore cattoliche, di età tra i 29 e i 76 anni, che gestivano un piccolo convento a Pale, nei pressi di Sarajevo. Si chiamavano tutte di primo nome "Marija", e quindi si distinguono dal secondo nome e dal cognome: Jula Ivanišević, Berchmana Leidenix, Krizina Bojanc, Antonija Fabjan, Bernadeta Banja. Ad alcune viene associata la nazionalità austriaca, ad altre slovena, croata o ungherese, ma sono attribuzioni da prendere con le pinze (la nazionalità bosniaca negli anni Quaranta ancora non era definita). Di loro non si sa molto di più di questo; tutte le informazioni che mi è stato possibile trovare in italiano, su internet, provengono da siti cattolici e sono state redatte verosimilmente in occasione della cerimonia di beatificazione, intorno al 2011, nel settantesimo anniversario della strage. Con un po' d'impegno (e di serbo-croato) potremmo trovare anche notizie di fonte diversa, e non ci troveremmo in una situazione così simile a quella dei compilatori medievali.

Quel che ci viene insomma tramandato è che le suore furono rapite e trucidate da un commando di cetnici, la milizia lealista serba che stava combattendo una guerra ambigua, contro gli occupanti tedeschi (e italiani) ma anche e soprattutto contro i partigiani jugoslavi di Tito. L'episodio è tragicamente verosimile: è la dinamica a ricordare più le miniature medievali che i film di guerra che danno forma al nostro immaginario. Sequestrate a Pale l'11 dicembre, rinchiuse in una caserma a Goražde il 15, quattro delle cinque suore avrebbero resistito a un tentativo di stupro gettandosi dalle finestre. Le leggende, che omettono sempre di indicare gli eventuali testimoni oculari della vicenda, specificano sempre invece con molta chiarezza che nessuna delle quattro morì a causa della caduta: ma furono tutte invece finite "a colpi di baionetta" dai cetnici. La quinta sorella, la più anziana (76 anni), era sotto la custodia di un altro drappello: fu uccisa anche lei dai cetnici il 23 dicembre. Di fronte a fatti tanto cruenti, anche l'osservatore laico sente l'impulso a fare un passo indietro: è davvero così importante che siano riuscite tutte a lanciarsi dalla finestra, tutte e quattro, in così breve tempo ed esiguo spazio? È davvero importante che nessuna delle quattro sia morta a causa della caduta? Insomma, se i cristiani hanno deciso di raccontarla così, perché sollevare obiezioni? Perché, appunto, questo è il modo in cui si raccontavano le storie di martiri già nel mondo tardoantico. In particolare il salto nel vuoto delle suore richiama quello di Santa Pelagia di Antiochia, minacciata da legionari altrettanto minacciosi, cui Giovanni Crisostomo dedicò un elogio che forse le suore conoscevano.

Se però il Crisostomo suggeriva che una buona cristiana dovesse preferire la morte alla perdita della verginità, in seguito la questione è diventata più spinosa, almeno in Occidente. A un certo punto l'entusiasmo con cui alcuni santi andavano verso il martirio è sembrato eccessivo; nel frattempo era stato messo nero su bianco che i suicidi non potevano ottenere il perdono di Dio, e quindi era opportuno ritoccare i passi in cui un santo nell'arena correva incontro alle bestie feroci, o forzava la mano armata di un titubante carnefice, o si lanciava, perlappunto, dalla cima di una torre o da una finestra. Il discrimine può essere stato, così come per tante altre cose, il Concilio di Trento; qualche decennio dopo, i samurai cristiani si fanno un punto d'onore di rifiutare la pratica del seppuku; quando Paolo Uchibori viene condotto presso i fanghi vulcanici di Unzen, domanda ai compagni di non gettarsi da soli ma di aspettare che siano i boia pagani a dare una spinta. Cosa cambia? Per i cronisti, poco o nulla. Per un cristiano, tutto. La distanza tra un martirio per la fede e un suicidio, nei fatti, è minima: ma per un cristiano il martirio è la strada maestra per il paradiso, laddove il suicidio schiude le porte dell'inferno. E se è possibile che Gesù Cristo Giudice applichi queste categorie con un minimo di buon senso e misericordia, da un punto di vista educativo non si può assolutamente correre il rischio di confondere le due cose. Quattro secoli dopo, chi tramanda la storia delle beate Marije sente ancora la necessità di stabilire con certezza che sì, si gettarono dalle finestre ma no, non morirono a causa della caduta, bensì delle baionette dei cetnici.

Non solo gli agiografi devono allontanare ogni sospetto di suicidio, ma anche negare la possibilità che almeno una violenza sessuale su quattro sia stata commessa. Anche questo è un topos delle leggende di santi tardoantiche e medievali: ormai ne ho lette un po' e a memoria non mi sembra di aver mai trovato un caso in cui la violenza viene effettivamente consumata. Nei casi più realistici (come appunto quello di Pelagia) la vittima si salva con un sotterfugio e un gesto estremo; nella leggenda tipica è Dio stesso a intervenire, mediante miracoli più o meno spettacolari. Agnese e Lucia possono anche essere condannate al bordello; ne escono più pure che mai. Chi osa toccarle o anche solo guardarle finisce malissimo. Noi ovviamente siamo liberi di trovare tutto questo molto ingenuo; purché ogni tanto ci poniamo il problema: chi siamo, esattamente, noi?

Siamo esponenti di una civiltà che si vanta di curarsi della Verità più che dell'Ideologia; per cui, se qualche donna effettivamente è stata stuprata da un soldato, durante le persecuzioni di Diocleziano o anche millequattrocento anni dopo in un conflitto mondiale, ci piacerebbe esserne informati. Siccome è successo, riteniamo doveroso segnarcelo da qualche parte; magari dopo aver raccolto un po' di resoconti di questo genere riusciremmo anche a realizzare delle statistiche, scoprire chi violentava di più, eccetera eccetera. E mentre riflettiamo su queste cose, ecco che scoppia di nuovo una guerra, e intorno a noi un sacco di devoti della Verità comincia appunto a contare le violenze e gli stupri inflitti da una parte e dell'altra, senza lesinare i particolari. Alcuni di questi particolari dopo un po' risultano essere stati inventati ma è troppo tardi, c'è chi ormai li ha memorizzati e non smetterà più veramente di crederci. Insomma a guardarlo più da vicino, e in tempi di guerra, questo culto della Verità appare meno granitico di quanto sembrava; se gratti bene sotto le statistiche ci trovi di nuovo l'Ideologia. Niente di nuovo sotto il sole; chi combatte ha sempre messo in guardia i civili dal nemico bieco e stupratore; lo stesso nemico del resto molto spesso si rivela bieco e stupratore, la propaganda è una distorsione inevitabile in tempi di guerra, e una guerra c'è sempre.Accettiamo la cosa; però mettiamo a verbale che gli agiografi non lavoravano così. Partendo da un presupposto che tutto sommato ancora condividiamo – la violenza sessuale è un crimine insopportabile – decidevano di cancellarlo. In una civiltà in cui la vittima di violenza sessuale sarebbe stata considerata meno pura, irrimediabilmente macchiata, se non addirittura connivente con il suo carnefice, gli agiografi preferivano scrivere che la vittima non era stata toccata; nemmeno in un bordello. Facevano un torto alla verosimiglianza e probabilmente alla stessa verità; nonché forse alla fantasia morbosa di qualche studioso; ma forse rispettavano le vittime molto più di quanto le stiamo rispettando noi, coi nostri referti, le nostre statistiche, i nostri video che dimostrano inoppugnabilmente che il nemico stupra più di noi. Forse le Marije non si sono salvate dalla violenza sessuale; magari non tutte e quattro. Ma avrebbero voluto risparmiarsi, e l'agiografo le ha risparmiate. Forse chi è davvero riuscita a saltare dalla finestra è morta sul colpo; ma non avrebbe voluto, e l'agiografo l'ha fatta morire in un altro modo. Cambia qualcosa? Per noi che non crediamo no, non cambia quasi nulla. Ma qualcuno ci crede: e per lui cambia tutto.

Karol W., santo e subito

21-10-2023, 19:15Chiesa, repliche, santiPermalink |

| Si fa la barba verso il 1960. |

A un certo punto della mia, della sua vita, io devo aver pensato che Karol Wojtyla, in arte Giovanni Paolo II, non sarebbe morto mai. Forse per mancanza di fantasia, dopo vent’anni la prospettiva di un altro papa, con un nome diverso, un diverso numero, mi sfumava nell’inverosimile. Un altro dopo di lui, ma chi? E perché? Del resto, bastava notare i progressi della scienza medica per farmi intravedere la singolarità: la vita media si allungava sempre più, sempre più organi e tessuti diventavano rigenerabili, certo sarebbe servito denaro ma per uno come GPII il denaro non era un problema. Per un papa come lui il problema era piuttosto dire di no all’accanimento terapeutico: avrebbe potuto mai permettersi di dire una cosa semplice e terribile come “lasciatemi morire?” Non poteva, era GPII, le sue più profonde convinzioni lo condannavano a vivere per sempre. Sublime ironia: mentre la gente lo acclamava santo in vita, lui si sarebbe autoinflitto un esilio in terra; si sarebbe lasciato alimentare coi sondini finché tutto l’apparato nervoso non sarebbe diventato replicabile in laboratorio (ovviamente senza fare male a nessun embrione). Se poi col tempo fosse scivolato in una condizione di coma vigile, nessuno avrebbe potuto arrogarsi di scegliere per lui a ogni bivio tra la morte e una nuova terapia per conquistare qualche mese di vita: e così sarebbe sopravvissuto per millenni, ieratico e immortale vicario di Cristo, pronto a riaprire gli occhi e staccare le flebo nell’alba del giorno del giudizio. Alla Chiesa cattolica, raccolta in preghiera intorno al suo capezzale in terapia intensiva permanente, non sarebbe rimasto che nominare un vicario del vicario. A un certo punto io pensavo che sarebbe realmente finita così. Lo scrissi anche da qualche parte, per fortuna non mi lesse nessuno.

|

| Chiunque altro renderebbe la foto ridicola. |

Dato che ovviamente mi sbagliavo. Un giorno qualsiasi, GPII sussurrò davvero l’inimmaginabile frase “lasciatemi tornare alla casa del Padre”, e ci lasciò. La sua missione, abbracciata 35 anni prima – accompagnare la Chiesa nel terzo millennio – era abbondantemente compiuta. Ora magari verrà qualcuno esperto a spiegare, con dovizia di argomenti, perché quella sommessamente domandata da GPII e più recentemente dal cardinale Martini non sia da considerarsi un’eutanasia, mentre quella di Piergiorgio Welby sì. Mi si perdoni se qui la taglio un po’ più corta: un sovrano non è soggetto alle stesse leggi dei sudditi, e GPII è stato la cosa più vicina a un sovrano che abbiamo avuto in Italia dal Quarantasei in poi – ma forse anche da prima. La sensazione che sopra ogni confusione e disastro, ci fosse comunque Lui, il sole indifferente che anche quando è nuvolo c’è: basta aspettare e prima o poi farà capolino da qualche parte nel cielo, ci farà sapere cosa pensa, pubblicherà un’enciclica, beatificherà un reggimento, stringerà le mani a qualche leader politico discutibile, dirà due paroline dal balcone contro la guerra o la fame… Anche chi malsopportava la Chiesa, Wojtyla non riusciva a odiarlo. Senza mai diventare quel tipo di papa piacione collaudato da Giovanni XXIII, ritentato da Giovanni Paolo Primo e ora rispolverato da Papa Francesco, GPII da un certo punto in poi divenne semplicemente troppo grande perché ci si potessero appendere le nostre polemiche quotidiane. Quel punto fu probabilmente il 13 maggio 1981, l’attentato a Roma, festa della Madonna di Fatima.

Fino a quel momento Wojtyla era stato un papa simpatico, coi suoi errori di pronuncia, persino un po’ mondano, coi suoi voli transatlantici e la sua fissa per il nuoto in piscina. Un intellettuale, comunque, uno che ha studiato sul serio, e che si era ritrovato nel partito di Dio in uno dei pochi Paesi al mondo in cui era un partito d’opposizione, osteggiato dal regime. La più famosa vignetta di Andrea Pazienza fotografa quel momento particolare: un giovane papa a bordo piscina sorseggia un drink e si domanda: e se esistesse veramente? Ih! Mavvedi cosa vado a pensare. Qualche anno dopo una vignetta così sarebbe stata inimmaginabile. Il Wojtyla che avrebbe stretto la mano a Pinochet sarebbe stato vittima di scherzi anche più feroci, ma nessuno l’avrebbe più immaginato nell’atto di dubitare.

|

| Gli hanno appena sparato. Questa e le altre straordinarie foto provengono da https://www.ilpost.it/2011/05/02/foto-wojtyla/ |

Ali Ağca cambiò le cose per sempre, anche se non nel mondo che aveva voluto lui (ma non sapremo mai cosa voleva davvero Ali Ağca). Se il Novecento è la nuova Bibbia, e gli attentati suggellano la grandezza dei nuovi Martiri (i Kennedy, Gandhi, Martin Luther King), scampare a un attentato è la cosa più simile alla resurrezione che la postmodernità possa offrirci; e nel 1981 nel giro di tre mesi risorsero due dei protagonisti assoluti del decennio a venire: Ronald Reagan e Karol Wojtyla. Entrambi mediocri attori in gioventù e politici di razza; entrambi intimamente persuasi dell’esistenza del Male e della propria militanza nelle file del Bene; entrambi ormai convinti di essere stati scelti e salvati per qualcosa di grande, fosse anche la fine del mondo. È abbastanza buffo dire, come dicono molti, che Reagan e/o Wojtyla sconfissero il comunismo. Ma non c’è dubbio che si sentissero chiamati a farlo, e che nel 1981 non potevano immaginare quanto sarebbe stato relativamente semplice, quasi indolore. Nei suoi discorsi elettorali Reagan parlava di apocalisse nucleare e Impero del Male. Nell’anno dell’attentato, un papa Wojtyla ancora umano lasciava che da un’intervista con una rivista tedesca trapelassero dettagli inquietanti su quel famoso terzo segreto di Fatima:

Se c’è un messaggio in cui si dice che gli oceani annegheranno intere sezioni della terra, e che da un momento all’altro milioni di persone periranno… non c’è veramente nessun motivo di voler pubblicare questo messaggio. Molti vogliono conoscerlo per pura curiosità, o per il gusto del sensazionalismo, ma dimenticano che “sapere” implica anche per loro una responsabilità. È pericoloso soddisfare una curiosità se sei convinto che non possiamo fare nulla per una catastrofe che è stata predetta.

|

| Il quinto da destra nella terza fila dietro l’obelisco è distratto, sta pensando al totocalcio. |

In seguito GPII non si sarebbe più lasciato scappare rivelazioni del genere. Per molti anni i fotografi non avrebbero inquadrato che sorrisi, sempre più raggrinziti e ieratici, finché il parkinson glieli avrebbe consentiti; nel mentre che metteva a punto quella strategia comunicativa che sta tutta in una parola: speranza. Non Abbiate Paura. Varcate la Soglia della Speranza. Nel frattempo anche la retorica di Reagan si raddolciva, malgrado i vertici USA-URSS non stessero andando poi così bene. La storia gli avrebbe dato ragione.

|

| Dicono che ci ha una mossa segreta che dopo 30 giorni muori. |

Wojtyla non aveva ancora vent’anni quando i tedeschi avevano invaso la Polonia. Col padre era fuggito da Cracovia verso est – soltanto per scoprire che da est arrivavano i sovietici. Tornato dalla parte tedesca, aveva trovato lavoro in una miniera: fu l’impiego che lo salvò dalla deportazione. Un giorno, aveva 24 anni, mentre tornava dalla miniera un camion tedesco lo investì. Trauma cranico acuto. Un minatore polacco, nelle province esterne del Reich, nel 1944, quante possibilità aveva di salvarsi?

Wojtyla la scampò. Maturò forse in quel momento l’idea di essere al mondo per qualcosa di grande. Una convinzione profonda, pre-logica, immune a tutta la filosofia e la cultura che stava immagazzinando. Quando sopravvivi al nazismo, e appena ti fai prete arrivano i sovietici, e invece di finire male diventi cardinale, e vai a un conclave e non ti fanno papa, ma il papa muore subito e tu diventi Giovanni Paolo II: qualche dubbio di essere l’uomo del destino ti viene. Se poi ti sparano al cuore, e sopravvivi, ed è proprio il giorno in cui si festeggia quella Madonna che aveva previsto tutto, beh, forse davvero la fine dei tempi è vicina. Forse negli ultimi anni Wojtyla stava aspettando qualcosa di più della sua semplice fine individuale. La sua contrarietà a un pensionamento che il braccio destro Ratzinger trovava già logico potrebbe avere avuto questo senso.

Finché un mattino non deve essersi arreso. Era primavera inoltrata, ormai, la ventisettesima che passava a Roma, e il mondo che pulsava alle finestre tutto dava l’impressione fuorché di voler finire. Vabbe’ mi sarò sbagliato, mò lasciatemi andare. Rip.

Roberto, inquisitore e gentiluomo

17-09-2023, 02:35Chiesa, repliche, santiPermalink[2013] Gli anglicani, lo abbiamo visto, festeggiano San Thomas More, che fu decapitato per non aver accettato lo scisma anglicano. È un po’ come se i cattolici il 17 febbraio festeggiassero Giordano Bruno. Non lo fanno, non sono altrettanto sportivi. Invece il 17 settembre festeggiano San Roberto Bellarmino, il suo più celebre inquisitore. E tuttavia.

E tuttavia le cose non sono così semplici – le cose non sono mai semplici. Quando viene coinvolto dal lungo processo a Bruno, Bellarmino ha 55 anni e non ha decisamente il profilo del tetro cacciatore di streghe che ci piacerebbe assegnargli. È uno dei pochi che ha la formazione culturale necessaria per leggere davvero gli astrusi libri di Bruno e capire se in tanta torrenziale produzione di parole ci sia qualcosa di eretico o no. In fondo il filosofo e il suo inquisitore si somigliano. Sono nati entrambi negli anni Quaranta, mentre il concilio di Trento muoveva i primi passi. Sono entrambi studenti brillanti e precoci: Bruno presso gli odiati domenicani (di cui si metterà e si toglierà l’abito a seconda della situazione), Roberto coi gesuiti. Sono due viaggiatori in un secolo sedentario: Bruno schizza per l’Europa alla ricerca di una cattedra sicura, riuscendo a farsi interdire dai pastori di tutte le confessioni religiose possibili. Roberto comincia la sua carriera di predicatore anti-protestante, “martello degli eretici”, a Gand (oggi Belgio), terra di frontiera. Sono due grafomani, proprio nel momento in cui scrivere libri in Italia diventa davvero pericoloso; e prima che finisse nei guai, anche Roberto aveva rischiato.

Era successo nel 1590. Roberto si trovava in missione nella Francia sconvolta dalla guerra di religione. Lo avvertono di non sbrigarsi a tornare a Roma: l’amato Papa Sisto V sta valutando la possibilità di mettere all’Indice dei Libri Proibiti il suo best seller, avrete indovinato, le Disputationes de controversiis christianae fidei adversus hujus temporis haereticos. Ma come? Lo stesso Sisto non aveva tanto gradito la dedica dell’opera monumentale, una sorta di enciclopedia ragionata di tutte le eresie possibili, classificate senza troppo furore polemico? Sì, ma si vede che in seguito oltre ad apprezzare si era pure messo a leggere; trovando riferimenti al potere temporale del pontefice che non gli erano piaciuti. Bellarmino si era arrischiato a definire questo potere come “indiretto”, e tanto gli bastava per finire in disgrazia. A salvarlo fu una vera e propria moria di papi, che tra il 1590 e il 1592 falciò Sisto V e i suoi tre immediati successori (Urbano VII, dopo soli 13 giorni; Gregorio XIV, Innocenzo IX). Al termine di questo conclave permanente forse nessuno si ricordava più del caso Bellarmino, e all’orizzonte c’erano ben altre gatte da pelare. Prima di morire Sisto V – uno dei pontefici più risoluti e decisionisti della Storia – aveva voluto licenziare le bozze della nuova versione della Vulgata, la Bibbia in latino. Peccato che fossero piene di errori. In seguito una commissione aveva provveduto a correggere, ma ormai la versione vecchia era stata stampata, e ritirarla sarebbe stato imbarazzante: significava ammettere che un Papa si era sbagliato. Fu il gesuita Roberto Bellarmino a trovare una soluzione abbastanza elegante: anche la nuova versione sarebbe stata attribuita a Sisto. Una prefazione avrebbe spiegato che la decisione di pubblicare una nuova versione riveduta e corretta era stata presa dallo stesso papa che aveva fatto pubblicare la versione piena di errori. Questa era quasi una bugia: chi avrebbe avuto la faccia tosta e l’autorevolezza per firmare una prefazione del genere? Roberto Bellarmino, ovviamente, intellettuale di respiro europeo, stimato anche dagli avversari protestanti. Con Clemente VII, Bellarmino divenne rettore del Collegio romano. Lo zuccotto da cardinale stava per arrivare. In mezzo però ci fu il penoso caso di Bruno.

Quando lo incontrò, il filosofo aveva cinquant’anni ed era recluso da sei. L’opinione più condivisa è che Bellarmino avrebbe preferito salvarlo: questo fa un po’ a pugni con lo sviluppo del processo, in cui Bruno fino a un certo punto sembra orientato a salvarsi la pelle abiurando a qualsiasi cosa, salvo impuntarsi in un secondo momento, e ritrattare ogni abiura. In realtà non è affatto chiaro come andarono le cose (degli atti non restano che i sommari); non sappiamo nemmeno se fu torturato o no. Ciò che è sicuro è l’esito del processo, che andò ancora per le lunghe e si concluse nel 1600 con un rogo in Campo de’ Fiori. In seguito Giovanni Paolo II se ne è rammaricato: quattrocento anni dopo, meglio tardi che ancora più tardi.

In quel primo processo bisogna ammettere che la Chiesa non ci fa una figura così pessima, anche grazie a Bellarmino: è vero, la teoria eliocentrica viene per la prima volta definita come eresia, in quanto esplicitamente negata dalle Scritture; tuttavia è ancora ammissibile parlarne come di un’ipotesi matematica: il vecchio trucco che aveva permesso a Copernico di pubblicare la sua teoria senza incorrere in nessuna condanna. Mentre Galileo pretendeva di fornire delle dimostrazioni, delle prove, di un presunto moto della terra intorno al sole: Copernico si era limitato a far notare che, in teoria, se la terra girasse intorno al sole, i calcoli verrebbero meglio.

“Perché il dire, che supposto che la Terra si muova e il Sole sia fermo si salvano tutte le apparenze meglio che con porre gli eccentrici et epicicli, è benissimo detto, e non ha pericolo nessuno; e questo basta al mathematico: ma volere affermare che realmente il Sole stia nel centro del mondo e solo si rivolti in sé stesso senza correre dall’oriente all’occidente, e che la Terra stia nel terzo cielo e giri con somma velocità intorno al Sole, è cosa molto pericolosa non solo d’irritare i filosofi e theologici scolastici, ma anco di nuocere alla Santa Fede con rendere false le Scritture Sante”.Così Bellarmino a un fiancheggiatore di Galilei, Paolo Antonio Foscarini. E se si trovassero le prove che la terra si muove? In quel caso, sostiene il gesuita, “bisogneria andar con molta consideratione in esplicare le Scritture che paiono contrarie, e più tosto dire che non l’intendiamo”. Ma questo appunto era quello che Galileo pretendeva di fare, e che lo avrebbe messo davvero nei guai: spiegare la Bibbia ai preti. Bellarmino prova la manovra opposta: impartisce agli scienziati copernicani una lezione di metodo. Dite che la terra gira? Ipotesi interessante, ma… avete le prove? Dov’è la vostra “dimostratione”?

“Ma io non crederò che ci sia tal dimostratione, fin che non mi sia mostrata: né è l’istesso dimostrare che supposto ch’il sole stia nel centro e la terra nel cielo, si salvino le apparenze, e dimostrare che in verità il sole stia nel centro e la terra nel cielo; perché la prima dimostratione credo che ci possa essere, ma della seconda ho grandissimo dubbio, et in caso di dubbio non si dee lasciare la Scrittura Santa esposta da’ Santi Padri”.Galilei si arrende (non che abbia già molte alternative): insegnerà l’eliocentrismo solo come una teoria. È abbastanza avveduto da farsi firmare dallo stesso Bellarmino una dichiarazione, dove è messo nero su bianco che non ha pronunciato nessuna abiura e non gli è stata impartita nessuna penitenza. Si è trattato di un semplice richiamo, un cartellino giallo: ricordati che ai tuoi allievi stai raccontando una teoria, non la verità. È più o meno quello che i bellarmini di oggi vorrebbero ricordare agli insegnanti: mi raccomando, quella di Darwin è pur sempre una teoria, finché non trovare una prova… già, ma cos’è una prova? Quanti anelli mancanti servono a dimostrare che i nostri progenitori vivevano sugli alberi? E che tipo di prove sarebbero servite a Galilei? Lui nel ’16 era convinto di averle già: osservazioni sulle maree; oggi sappiamo che almeno su quello si sbagliava, le maree non sono causate dalla rivoluzione intorno al sole. E quindi? Aveva ragione Bellarmino?

Più prudente di Bruno, Galilei era comunque incapace di darla vinta al relativismo. Presto o tardi si sarebbe rimesso nei guai. Ci mise altri quindici anni, e nel mezzo ci mise il Saggiatore e il Dialogo sopra i massimi sistemi. Quando alla fine si consegnò all’Inquisizione, gli misero sotto il naso un foglio firmato dal cardinale Bellarmino, in cui allo scienziato veniva formalmente intimato di non insegnare più l’eliocentrismo: era un falso, la lettera originale diceva ben altro – ma Bellarmino non era più vivo per smentire. Se n’era andato nel 1621.

Per farlo santo ci vollero tre secoli. I suoi devoti, soprattutto a Capua, ci tenevano molto: aveva lasciato un buon ricordo. Ma anche tantissime dispute per iscritto, e in fondo è statistico: più scrivi più alte sono le possibilità di pestare i piedi a qualcuno che ti sopravvive. La sua concezione del potere temporale della Chiesa, che già a Sisto V non piaceva, in seguito fu considerata troppo filo-papale. Alla fine diventò beato nel 1923, santo nel 1930, dottore della Chiesa nel 1931. Ma Galileo nel frattempo era stato proclamato l’iniziatore della scienza moderna, e Bruno il martire della libertà di pensiero. Bellarmino rimarrà alla storia come l’inquisitore che invece di torturarli preferiva farli ragionare. Il poliziotto buono, che a un certo punto entra in cella, ti offre una sigaretta e la sua solidarietà: eddai, Giordano, che te ne frega della pluralità dei mondi, ce ne sarà pure uno in cui bruci come uno stregone, ma perché dev’essere proprio questo? Sputa sui tuoi libri, puoi sempre scriverne altri. Eddai Galileo, questa storia della terra e del sole… ma sei sicuro? Come fai a sapere di essere sicuro? Come posso crederti? Mettiti nei miei panni: come faccio? Cosa puoi aver visto con un tubo e due lenti? È solo una teoria, ce ne sono tante, magari la tua è più elegante, te lo concedo, ma perché ci vuoi impedire di credere nelle nostre? Vuoi farlo tu il padreterno? Vuoi condannarci tu? San Roberto Bellarmino è patrono di Capua, di Cincinnati (Ohio), e di tutti gli inquisitori che ti lasciano intendere che in fondo ci credono meno di te.

Venite a prendervi il Perdono (ad Assisi)

01-08-2023, 07:00Chiesa, pontefici, santiPermalink2 agosto: Perdono di Assisi

.JPG) |

| Ludmiła Pilecka, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons |

Mentre il Beato Francesco, fatto l'inchino, usciva dal palazzo, il papa, vedendolo allontanarsi, chiamandolo disse: "O semplicione dove vai? Quale prova porti tu di tale Indulgenza?". E il Beato Francesco rispose: "Per me è sufficiente la vostra parola. Se è opera di Dio, tocca a Lui renderla manifesta. Di tale Indulgenza non voglio altro istrumento, ma solo che la Vergine Maria sia la carta, Cristo sia il notaio e gli Angeli siano i testimoni".

Priscilla e Aquila, i santi del futuro

08-07-2023, 01:16Chiesa, famiglie, santiPermalink8 luglio: Aquila e Priscilla (I secolo), collaboratori di Paolo apostolo

|

| Vi tengo d'occhio, uomini |

Aquila e Priscilla sono due santi con un grande potenziale ancora non sfruttato, secondo me. Per cominciare sono una coppia: marito e moglie. Ci sono altre coppie tra i santi, ma non così tante e non in una posizione così importante. Nei sei passi in cui sono nominati nel Nuovo Testamento (e sono tanti: certi apostoli godono di minore visibilità) compaiono sempre assieme, e da secoli gli studiosi si lambiccano per capire come mai di solito Aquila, il marito, venga nominato dopo di Priscilla: quel che è chiaro è che qualsiasi cosa decidono di fare, la decidono assieme e la fanno assieme. E fanno cose importantissime: ospitano Paolo di Tarso, forse si fanno convertire da lui, gli danno un lavoro, gli salvano, per sua ammissione, "la testa". Sono una coppia di imprenditori e viaggiano molto, per affari o perché questa cosa che ancora non si chiama cristianesimo è molto instabile e a volte li costringe a cambiare città: quando Paolo li incontra, sono appena stati espulsi da Roma per decreto imperiale, in quanto giudei. Ma probabilmente non sono entrambi giudei: lo è Aquila, ma Priscilla ha un nome veramente molto romano (forse è un vezzeggiativo: Paolo nelle lettere la chiama "Prisca"). Sono quindi la prima coppia multietnica del Nuovo Testamento, se non l'unica, e dimostrano anche in questo un dinamismo sociale che non sospetteremmo, se non avessimo appunto il Nuovo Testamento, uno dei pochi documenti a parlarci di questa classe media di professionisti completamente ignorata dalla storiografia ufficiale e snobbata dalla letteratura.

(Come ho iniziato a) capire Nerone

30-06-2023, 01:13catastrofi, Chiesa, cristianesimo, Roma, santi, StoriaPermalink30 giugno: Primi martiri della Chiesa di Roma (64)

Col tempo purtroppo cominci a capire chiunque, perfino Nerone. Il quale Nerone, è possibilissimo che non abbia gestito al meglio il grande incendio del 64; del resto era fuori città quando fu appiccato, e anche una volta accorso non è che potesse fare miracoli. Il fuoco dilagava in dieci quartieri su quattordici, comportandosi in modi imprevisti che i Romani non avevano mai avuto occasione di osservare. Non c'era mai stato un incendio così grande in città, e la città stessa non era mai stata così grande. Col tempo ho cominciato a capire come reagiscono le persone di fronte a fenomeni che non hanno mai avuto occasione di osservare: improvvisano. Trasformano i sospetti in realtà indiscutibili, confondono i sintomi con le cause, se durante un'alluvione vedono il fiume in piena portare tanti tronchi decidono subito che l'alluvione è colpa dei tronchi, perché il Potere non pulisce i fiumi dai tronchi? È chiaro che il Potere è in combutta coi tronchi per causare alluvioni che poi costano un sacco di soldi allo stesso Potere, ma se lo fa ci sarà un motivo. Piove per mesi? È colpa degli aeroplani che lasciano le scie, chi li ha messi in cielo tutti quegli aeroplani, eh? Le epidemie sono sparse dal Potere in virtù del malvagio protocollo Tachipirina E Vigile Attesa. I terremoti si potrebbero prevedere, ma il Potere non lo vuole, insomma il Potere passerebbe il tempo a tramare alle nostre spalle, e non un complotto solo ma tanti complotti diversi, come se ogni mattina si svegliasse indeciso sulla sfiga da somministrarci: che faccio stavolta, gli mando un'inondazione, un terremoto, un'epidemia?

|

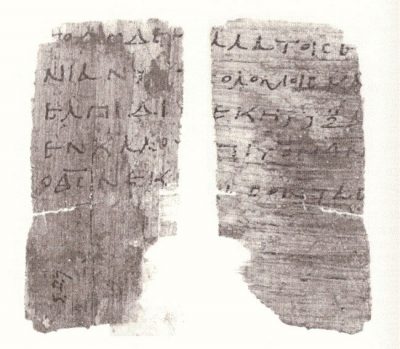

| Una pagina del Laurenziano 68,2 |

|

L'apostolo dietro le quinte

11-06-2023, 02:55Bibbia, Chiesa, cristianesimo, santiPermalink11 giugno: San Barnaba, apostolo e fundraiser (I secolo)

|

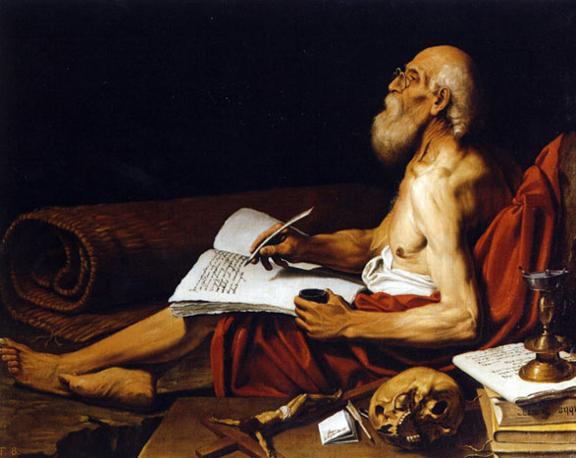

| Paolo e Barnaba a Listra vengono scambiati per Hermes e Zeus (Nicolaes Pietersz) |

Barnaba è quel tipo di personaggio che vive tra le righe: in un libro non vengono quasi mai nominati, eppure senza di loro la trama non andrebbe avanti. Il libro in questo caso sono gli Atti degli Apostoli di Luca evangelista, in cui Barnaba viene nominato una ventina di volte, che non sono poi così poche. È uno dei rari personaggi che compare sia nella prima parte (ambientata a Gerusalemme, racconta la nascita di una setta basata sulla fede negli insegnamenti e nella resurrezione di Gesù di Nazareth), sia nella seconda, quella che racconta dei viaggi e della predicazione di Paolo di Tarso. Barnaba è il trait d'union: fu uno dei primi aderenti (e contribuenti) della comunità di Gerusalemme, e poi fu il mentore e il compagno di Paolo nei suoi primi viaggi. Di lui non viene riportato nessun discorso diretto: a differenza di Pietro e di Paolo, non è davvero importante quello che dice. L'importante è sempre quello che fa: le persone e le comunità che sceglie di appoggiare, nonché i soldi; sin dalla prima volta in cui compare, Barnaba si trova coinvolto in questioni di soldi. L'ipotesi è che l'economia fosse il suo campo specifico: altri parlavano, Barnaba decideva quanti soldi raccogliere, quanti soldi riscuotere. Pietro e Paolo erano star, Barnaba il loro procuratore? È solo un'ipotesi perché Luca, quando si parla di soldi, si muove sempre un po' a disagio e tende a riportare ricostruzioni improbabili. Altri avrebbero semplicemente rimosso l'argomento; in fondo se stai raccontando la nascita di un culto a chi vuoi che interessi l'economia? E invece a noi, duemila anni dopo, un po' interessa.

|

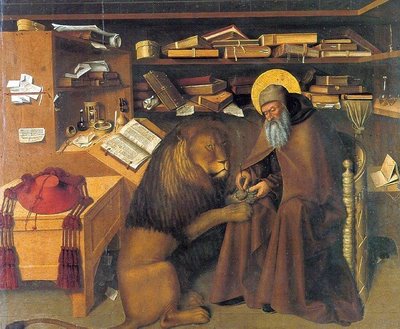

| La lettera agli Ebrei, attribuita da Tertulliano a Barnaba |

Quando nelle sue lettere Paolo parla di queste raccolte fondi, lo fa con un certo disagio – più che comprensibile in un teologo che preferirebbe toccare argomenti più alti. Si capisce che le ritiene necessarie, che non può esimersi dal sollecitarle, ma anche che non vorrebbe essere preso per il destinatario delle offerte o peggio, per un mero riscossore. Può darsi che a occuparsi più concretamente delle collette fosse il suo collega Barnaba, e questo spiegherebbe il senso del suo soprannome: l'"esortazione" riguarderebbe l'invito evangelico a donare tutto ai poveri, o almeno qualcosa (a proposito: ricordate che mestiere faceva Matteo-Levi prima di incontrare Gesù? Il riscossore, esatto).

Mattia è il tredicesimo

13-05-2023, 16:49Chiesa, pontefici, santiPermalink14 maggio: San Mattia, il tredicesimo apostolo

|

| Paris Bordon, la Pentecoste |