Sant'Anna e il primo bacio

26-07-2024, 00:58Il Post, santi, sessoPermalink26 luglio: Santi Anna e Gioachino, nonni di Gesù

|

| Hai capito i due vecchietti. |

Per molto tempo negli affreschi nessuno ha osato baciarsi; la pratica – pure attestata in letteratura sin dall'antichità – non sembra fosse ritenuta degna di raffigurazione. Troppo oscena? Se così fosse, probabilmente almeno un bacetto lo avremmo trovato sulle pareti dei bordelli di Pompei (in mezzo a scene più esplicite, che non è necessario rammentare ai lettori). Invece per vedere veri baci tra persone adulte bisogna a quanto pare pazientare fino alle soglie del secolo XIV, quando un artista già affermato come Giotto di Bondone passa da Padova per lavorare alla Basilica di Sant'Antonio ed Enrico Scrovegni gli propone di arrotondare affrescandogli una cappella di famiglia. Può darsi che il carattere privato dell'opera abbia contribuito ad allentare certe inibizioni, fatto sta che nella Cappella degli Scrovegni, Giotto piazza lì come se fosse niente i due primi baci della Storia dell'Arte, che sarebbero capolavori anche se non fossero i primi.

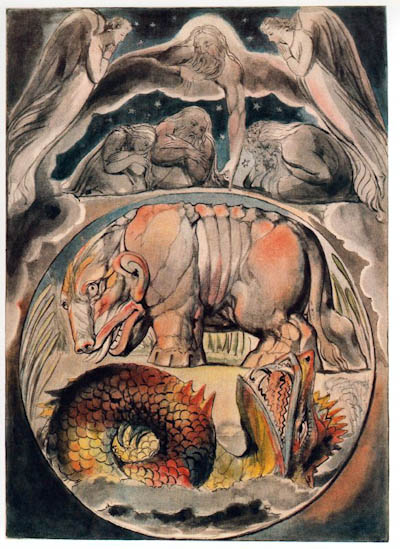

Uno dei due è il bacio di Giuda a Gesù nell'orto degli ulivi, il che ci indurrebbe a tutta una serie di considerazioni amarognole sul fatto che il primo bacio noto in pittura sia il suggello di un atroce tradimento; senonché sull'altra parete c'è un bacio ancora più interessante, tra due adulti consenzienti, coniugati e innamorati: Anna e Gioachino, i nonni materni di Gesù. Ancora per qualche secolo gli unici ad avere la licenza di baciarsi nei quadri e sulle pareti saranno loro, anche se non molti pittori mostreranno il coraggio di Giotto, persino nel Rinascimento. Più spesso, invece di dipingerli a labbra accostate, preferiranno fermarsi un attimo prima, quando i due volti non sono ancora troppo vicini; e sopra di loro aggiungeranno un angelo che con le mani li sollecita al gesto. Per quanto questo possa apparire un po' morboso alla nostra sensibilità, l'intenzione era esattamente l'opposta: alludere al concepimento carnale di Maria con un gesto che esprimesse affetto tra i coniugi ma il minimo di concessione alla sensualità. Il primo bacio non è in effetti un bacio qualsiasi. Durante il Medioevo aveva preso forma l'idea che Maria di Nazareth fosse stata concepita "per osculum", attraverso questo bacio.

La leggenda si intrecciava con la questione del peccato originale: secondo alcuni teologi (gli "immaculisti"), Maria era stata creata senza peccato originale, prima donna dai tempi di Eva. Ed evidentemente ad alcuni immaculisti – non a tutti – la sessualità risultava irrimediabilmente intrecciata col peccato di Adamo e di Eva. Dopotutto la punizione inflitta da Dio a quest'ultima prevedeva le doglie del parto ("partorirai con dolore"). Così poteva sembrare appropriato che Maria, in quanto Immacolata Concezione, non fosse stata concepita e partorita nel modo così crudo in cui veniamo alla luce noi peccatori.

|

| Sacra Famiglia con Sant'Anna e San Giovannino (Bernardino Luini, da un cartone di Leonardo da Vinci) |

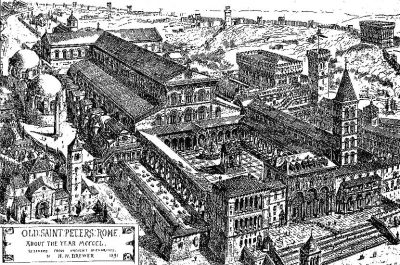

L'episodio del bacio, conosciuto come "incontro alla porta d'oro", è narrato nel protovangelo di Giacomo, il testo apocrifo che se non inventa Anna e Gioachino (mai nominati nei Vangeli) di certo li trasforma nei personaggi che per secoli avrebbero riempito lo sfondo delle pale d'altare. Che a Gerusalemme ci fosse una porta d'oro, dove i due coniugi si sarebbero incontrati dopo essersi temporaneamente separati, non risulta agli archeologi, ma non bisogna aspettare Freud per capire quanto sia prezioso per l'uomo quel varco finalmente aperto: è la breccia attraverso cui Adamo ed Eva uscirono dal giardino dell'Eden, la porta che dopo secoli viene riaperta attraverso il grembo di Maria. L'autore del protovangelo ha lavorato molto di fantasia, ma non era un contafrottole qualsiasi; rispetto ad altri pseudoevangelisti capisce la necessità di mantenere una coerenza narrativa col materiale evangelico. Dovendo raccontare l'infanzia di Maria a un pubblico che era curioso di conoscerla, e non disponendo probabilmente di una minima informazione utile sui suoi genitori, decide di riprendere due personaggi dell'Antico Testamento, i genitori del profeta Samuele, senza nemmeno preoccuparsi di cambiare nome al personaggio femminile. Anna e Gioachino sono l'ennesima coppia sterile della Bibbia, cui il Signore promette una discendenza in cambio di una serie di prove. In particolare Gioachino, che aveva sposato Anna già vedova, deve subire un'umiliazione (non gli viene concesso di partecipare a un sacrificio, in quanto considerato sterile) e ritirarsi nel deserto: lì lo raggiunge in sogno l'angelo custode per esortarlo a ricongiungersi con Anna, la quale dopo un sogno molto simile si reca alla Porta d'Oro per incontrarlo. Il bacio suggella quindi l'incontro dopo una separazione, la speranza dopo la disperazione, un patto con Dio e una promessa reciproca: tante cose che secondo Giotto di Bondone richiedevano una raffigurazione esplicita, e non c'è che da essergliene grati; anche se per qualche secolo baciarsi in pubblico continuerà a non essere una pratica così frequente.

Il successo di Anna nelle arti figurative non si limita alla scena del bacio, e dipende probabilmente dall'interesse dei committenti per un certo tipo di quadri che raffigurassero Gesù e altri personaggi evangelici durante l'infanzia o la giovinezza, e in contesti domestici. Siccome questi quadri spesso li pagavano i nonni, era opportuno accostare a alla giovane madre Maria una figura femminile più anziana e autorevole. Essendo uno dei pochi punti fermi del cerchio parentale di Gesù, Anna fu inevitabilmente coinvolta in altri legami da agiografi restii a inventarsi ulteriori personaggi: secondo alcuni dopo la morte di Gioachino si sarebbe sposata altre due volte, mettendo alla luce Elisabetta (madre di Giovanni Battista) e Maria Salomé, madre di Giacomo Minore: un tentativo di ribadire che il cosiddetto "fratello del Signore" ne era in realtà il cugino. Questa leggenda fu severamente censurata dal Concilio di Trento, ma non prima di aver permesso ai pittori di dipingere interni in cui Gesù ragazzino gioca con Giovannino e Giacomino o altri santi bambini, sotto gli occhi attenti di una matrona paziente, di solito vestita di verde.

San Luigi è uguale a noi (più o meno)

20-06-2024, 00:29cristianesimo, Il Post, santiPermalink |

| Consacrazione di San Luigi, patrono della gioventù (Goya) |

Una cosa bella del cristianesimo è che per la prima volta ha messo all'ordine del giorno l'uguaglianza. Non tanto il fatto che ci fosse un Dio – quello si pensava già prima – ma che davanti a questo Dio risultassimo tutti uguali, come... come davanti alla legge, salvo che questa idea di essere tutti uguali davanti alla legge non esisteva, prima che postulassimo di essere tutti uguali davanti a un Dio. Pensate alla Dichiarazione d'Indipendenza Americana, 1776: "Noi riteniamo certe verità autoevidenti: che tutti gli uomini siano stati creati uguali", insomma se avessimo chiesto a Thomas Jefferson, sì, ma perché dovrebbero essere tutti uguali? Lui non avrebbe avuto altro argomento che puntare verso il cielo, o verso il Vangelo (ne aveva una copia tutta ritagliata a piacere): siamo uguali perché Dio ci ha creato così, è autoevidente. Questo magari spiega l'importanza che ha Dio nella società americana, e le difficoltà che incontrano quando provano a farne meno: come se fosse ancora la chiave di volta di un edificio settecentesco che nessuno in seguito ha ritenuto di ricostruire.

Dunque se qualche autorità ci considera ancora tutti uguali lo dobbiamo a Gesù Cristo... senonché forse questa idea non è nemmeno sua: almeno in qualche passo del Vangelo dà là sensazione che Egli pure facesse qualche differenza, ad esempio tra ebrei e non circoncisi. Il postulato dell'uguaglianza nasce un po' più tardi, forse perché il cristianesimo si stava diffondendo tra gli schiavi e agli schiavi serviva una religione che rimettesse in discussione le gerarchie sociali. Quando iniziate a vederla in questo modo, è una specie di rivoluzione copernicana: Cristo ci avrà messo qualche idea (e il suo sacrificio), ma di messia e di religioni in giro ce n'erano tanti. Il cristianesimo ha vinto perché piaceva agli schiavi, e raccontava una storia di giustizia che serviva agli schiavi. E forse davvero ha messo in crisi la società antica perché gli schiavi erano troppi ed erano stanchi di sentirsi inferiori. Non è che il cristianesimo ha liberato gli schiavi, come si raccontava una volta. È la schiavitù che ha inventato il cristianesimo per liberarsi. Un messaggio di speranza, ma anche di giustizia. Molto bene. Viene quasi voglia di battezzarsi, se uno si era sbattezzato (in realtà lo sbattezzo non funziona).

Poi guardi il calendario, 21 giugno, San Luigi Gonzaga, e ti sale un po' la rogna. Un nobile figlio di nobili fatto santo dai nobili. Cos'ha fatto di importante nella vita? Non tantissimo, è morto quasi subito. Ma è morto Gonzaga, e i Gonzaga ad avere un santo ci tenevano.

Lo so che non ha senso prendersela, perché se c'è un luogo dove per secoli la povertà è stata apprezzata e valorizzata, questa è proprio la Chiesa. C'è fior di poveracci sul calendario cristiano: poveri nati e poveri per scelta. Però, certo, c'è anche un sacco di bella gente, principi conti e regine, perché anche il martirologio è diventato uno status col tempo, come qualsiasi cosa.

Non so dove l'abbia trovata Cattabiani (Santi d'Italia, Bur, 1993), ma una leggenda dice che Luigino Gonzaga, a quattro anni, fu portato da papà Ferrante alle esercitazioni militari per l'imminente spedizione contro i turchi. Luigino vestiva "una corazza in miniatura, un archibugetto a tracolla e un ciuffo di piume bianche", e questo abbigliamento una sera avrebbe confuso le guardie della polveriera, o più probabilmente dormivano, sicché Luigino riuscì a sgraffignare abbastanza esplosivo da caricare una spingarda e ustionarsi, "per fortuna leggermente, mani e guance". Ora, per quanto ai tempi i bambini potessero crescere più velocemente, è difficile immaginare un monello di quattro anni che se ne va in giro di notte da solo per un accampamento. E però se fosse successa davvero, questa che è l'unica bravata mai commessa da San Luigi, non sarebbe senza un senso. Da una disavventura del genere Luigi avrebbe potuto trarre una grande lezione: qualsiasi cazzata avesse fatto nella vita, non importa quanto grande e pericolosa, l'avrebbe fatta franca; perché imbecille o meno era pur sempre un Gonzaga, e i Gonzaga fanno quello che gli pare. Anche quelli dei rami cadetti, come Ferrante suo padre che era marchese, sì, ma di Castiglione delle Stiviere; e però era Gonzaga pure lui, e i Gonzaga hanno parenti in Austria e in Spagna, in cielo e sottoterra. Ecco, forse mentre piagnucolava e le lacrime gli salavano le ustioni sulle guanciotte, Luigi capiva questo: che non c'era nessun gusto nel fare birichinate, quando nessuno ti giudica; e così non ne fece mai più. Il resto della sua breve vita si potrebbe interpretare così: una sfida al bieco familismo del neofeudalesimo rinascimentale. Luigi evade dal suo destino di signorotto impunito nell'unico modo che la società gli consente: trovando Dio. Quattro anni dopo, quando Ferrante torna dalla guerra, constata con orrore che il suo primogenito, oltre alla tubercolosi, ha contratto una spaventosa vocazione religiosa: del resto un cugino della madre era un Dalla Rovere, vescovo di Torino.

Ci fa caso anche il cardinale Carlo Borromeo, che passando da Castiglione scopre che il novenne Luigi si confessa già da tre anni (chissà di che peccati), e decide, potendo deciderlo, di impartirgli subito il sacramento della prima comunione. Forse in Luigino il cardinale si era riconosciuto: anche lui aveva sofferto il dissidio tra vocazione religiosa e il ruolo imposto dalla primogenitura (dopo la morte del fratello maggiore). Il padre però non molla, forse anche perché il secondogenito, Rodolfo, non gli sembra una cima. Nel 1582 la famiglia è ospite a Madrid di re Filippo II; Luigi e Rodolfo hanno l'onore di essere convocati come paggi di un infante di Spagna, ma quando non è impegnato dai doveri mondani, Luigi studia metafisica e teologia. Studiando si avvicina a un ordine di recente formazione, la Compagnia di Gesù, che ha un approccio moderno ma anche rigoroso, a metà tra l'università degli studi e la caserma. Papà Ferrante cerca ancora in vari modi di recuperarlo alla vita mondana; lo manda ospite in tutte le corti dei parenti (Mantova, Parma, Torino, Ferrara), magari sperando che qualche cugina impietosita provi a sedurlo, ma è tutto vano; Luigi ha fatto voto di castità a dieci anni e ormai ha deciso che sarà gesuita. Alla famiglia non resta che raccomandarlo al generale dei gesuiti, a Roma. Luigi arriva con un sontuoso corredo 'da gesuita' di cui si disfa ben presto, preferendo gli abiti comuni: sembrava avercela fatta, tra i gesuiti non era più un Gonzaga, ma un uomo tra gli uomini. A Roma, Luigi resterà dal 1585 in poi, salvo un soggiorno a Napoli per curare la tubercolosi, e uno a Castiglione nel 1589 per risolvere un contenzioso tra il fratello Rodolfo – che aveva ereditato il feudo del padre alla morte di quest'ultimo – e il cugino Vincenzo Gonzaga, duca di Mantova, che reclamava Solferino.

Luigi riesce a riappacificare i cugini, ma a questo punto scopre un'altra gatta da pelare: lo zio Alfonso Gonzaga preme perché Rodolfo sposi la sua unica figlia, quest'ultimo fa impazzire la famiglia opponendo un netto rifiuto. Luigi scopre che Rodolfo non può sposarsi perché è... si è già sposato, con la figlia di un artigiano della zecca di Castiglione di cui si era invaghito quando lei aveva quindici anni. Cosa faceva un signorotto del Cinquecento neofeudale quando si affezionava alla figlia di un dipendente? Rodolfo era un Gonzaga, faceva quello che gli pareva, e in questo caso l'aveva rapita e messa incinta. Però poi l'aveva sposata, ufficialmente la storia dice questo, anche se non osava dirlo in giro. Luigi riuscì a forzarlo a un imbarazzante coming out e grazie alla sua intercessione, la madre accettò in casa nuora e nipote. Rientrato a Roma, Luigi si tuffa anima e corpo nell'assistenza ai malati dell'epidemia di tifo, svolgendo incombenze decisamente non indicate a uno che aveva già i polmoni tormentati dalla tbc. In questi casi viene il sospetto che il santo abbia inconsapevolmente voluto anticipare i tempi della sua dipartita. Sulla terra, non importa quanti sacrifici e opere di bene, sarebbe rimasto per sempre un Gonzaga, un privilegiato. Solo davanti a Dio siamo tutti uguali, perlomeno in teoria.

In pratica forse no, perché una volta passato all'altro mondo, Luigino fu di nuovo oggetto di un trattamento di riguardo. Una prima richiesta formale di canonizzazione partì da un sinodo convocato a Mantova nel 1604; ora secondo voi come si chiamava di cognome il vescovo di Mantova che aveva convocato il sinodo? esatto, Gonzaga, Francesco Gonzaga, quanto è piccolo il mondo. L'anno dopo Luigino era già proclamato Beato, quattro anni prima del fondatore del suo stesso ordine, Ignazio di Loyola. Canonizzato definitivamente nel 1726, tre anni più tardi Luigi fu proclamato patrono della gioventù cattolica, e in quanto tale era un santo molto popolare ancora per la generazione di mio padre: almeno per lui "San Luigi" era una data importante, un pretesto per far festa. Ma immagino che prima di dar via alle danze il parroco ci tenesse a esortare i giovani fedeli a vivere santamente come San Luigi, che potendo scegliere tra fare il signore e il santo aveva scelto correttamente, meritandosi la santità. Perché il cattolicesimo è meritocratico, a modo suo.

Eliseo e le sue orse

14-06-2024, 01:19Bibbia, Il Post, santiPermalink14 giugno: Sant'Eliseo, profeta da non contrariare (IX secolo aC)

Quando Eliseo, dopo aver purificato le acque di Gerico, si mise in cammino verso il monte Carmelo, passando da Betel incontrò dei giovani che lo presero in giro: la strada era in salita e loro gli gridavano: "sali, calvo". Non l'avessero mai fatto. Non solo si prendevano gioco di un profeta di Dio, ma di quello probabilmente più permaloso. Insomma giudicate voi: Eliseo (dall'ebraico Elisha, "Dio è la mia salvezza") li maledisse nel nome del Signore e subito dal bosco uscirono due orse che li sbranarono tutti e quarantadue. E benché i glossatori in seguito abbiano tentato di dare al termine ebraico "ne'arim" ("giovani"), un significato più esteso ("disobbedienti"), è probabile che la versione originale sia la più sgradevole: non erano adulti, e se il profeta li ha maledisse si vede che se lo meritavano.

Di miracoli, Eliseo ne ha fatti parecchi: è la sua specialità. Isaia ha la poesia, Geremia le rampogne, Ezechiele le visioni, Elia i miracoli, Eliseo ancora più miracoli. Alcuni sono persino più cruenti, ma non è difficile capire perché questo è il più famoso. Erano 42 ragazzi: non offendevano il Signore servendo gli idoli, come facevano i re di Israele e dintorni che Eliseo periodicamente ammoniva e puniva. Avevano solo mancato di rispetto a un profeta, ecco, questo era già intollerabile.

Quando fece sbranare i 42, Eliseo era già abbastanza maturo da aver perso i capelli, ma come profeta si era appena messo in proprio. Il suo maestro, il grande Elia, era da poco salito al cielo su un carro di fuoco. Eliseo aveva avuto il privilegio di assistere all'evento coi suoi occhi, l'unico modo, secondo il maestro, di riceverne l'eredità. Eliseo aveva chiesto addirittura di "averne il doppio", richiesta molto ardita perché già Elia era conosciuto per i suoi prodigi spettacolari. Eliseo evidentemente sentiva di meritarselo; anni prima, quando Elia lo aveva fatto suo discepolo stendendogli il mantello addosso, Eliseo aveva abbandonato la sua casa senza quasi fiatare. Stava arando un campo, alla guida di un tiro di dodici buoi – un dettaglio che ci suggerisce che la sua famiglia fosse abbastanza benestante. A Elia chiese solo un momento per salutare i genitori; poi fece arrostire i buoi sul fuoco che appiccò agli aratri, sfamò i suoi servi e li congedò, il Signore lo chiamava. Non sappiamo se durante gli anni di apprendistato presso Elia abbia fatto dei miracoli; senz'altro, appena raccolse il mantello di Elia che era caduto dal carro di fuoco, divenne in grado di dividere le acque del Giordano e fare qualsiasi altra cosa. Un enorme potere nelle mani di un uomo un po' bizzoso, ma Eliseo era anche capace di atti di generosità e tenerezza.

Quando passava dal villaggio di Sunem era spesso ospite di una signora che aveva riconosciuto in lui "l'uomo di Dio", e aveva fatto costruire una stanza apposta per lui, senza nulla chiedere in cambio. Eliseo, non sapendo come sdebitarsi, le promette che entro l'anno aspetterà un bambino. La sunammita non vuole crederci, il che è pericoloso; chi reagiva con scetticismo alle profezie di Eliseo a volte finiva molto male. Un soldato che non aveva creduto alla vittoria promessa, era finito schiacciato durante i festeggiamenti. Ma il caso della sunammita è diverso: non dubita del profeta, ma ha paura del suo stesso desiderio. Il bimbo nascerà, crescerà, e un giorno cadrà in coma dopo aver lamentato forti dolori alla testa. Quel giorno la sunammita cavalcherà fino al monte Carmelo, per prendersela con il profeta: "Avevo forse domandato un figlio al mio Signore? Non ti dissi forse: non m'ingannare?" Così tutti noi genitori, quando scopriamo che l'ansia di perdere i nostri figli sorpassa la gioia di averli attesi, se avessimo nei pressi il profeta Eliseo, lo malediremmo. Ma il potente Eliseo, inflessibile coi re e i loro eserciti, quando la sunammita venne ad accusarlo, scese dal Carmelo e andò a rianimarle l'unico figlio, con una tecnica che somiglia alla respirazione bocca a bocca. Era un tipo così. Per fortuna che quel giorno nessuno gli fece notare che stava perdendo i capelli.

Il santo che perse la testa (e la raccolse)

23-05-2024, 00:05Il Post, santiPermalink.jpg.png) Desiderio è uno dei santi cefalofori, ovvero "portatori di testa": quei martiri che, una volta decapitati, raccolgono il capo con le mani e lo conservano per qualche tempo, di solito per portarlo nel luogo della sepoltura. Di santi così ce n'è parecchi: quando un secolo fa il folklorista Émile Nourry provò a contarli, ne trovò 134 soltanto nella letteratura agiografica di ambito francese. E per quanto non manchino esempi italiani (Emidio d'Ascoli, Donnino di Fidenza, Giusto di Novalesa), il cefaloforo più famoso è senz'altro Dionigi, vescovo di Parigi, decapitato a Montmartre, che con la testa in mano arrivò fino all'isola di Saint Denis. In questo e in altri casi, la leggenda può servire a conciliare due storie ambientate in luoghi diversi; a spiegare come mai certe ossa si trovavano in un certo luogo piuttosto che in un altro; e a ribadire che dovevano restare per sempre lì.

Desiderio è uno dei santi cefalofori, ovvero "portatori di testa": quei martiri che, una volta decapitati, raccolgono il capo con le mani e lo conservano per qualche tempo, di solito per portarlo nel luogo della sepoltura. Di santi così ce n'è parecchi: quando un secolo fa il folklorista Émile Nourry provò a contarli, ne trovò 134 soltanto nella letteratura agiografica di ambito francese. E per quanto non manchino esempi italiani (Emidio d'Ascoli, Donnino di Fidenza, Giusto di Novalesa), il cefaloforo più famoso è senz'altro Dionigi, vescovo di Parigi, decapitato a Montmartre, che con la testa in mano arrivò fino all'isola di Saint Denis. In questo e in altri casi, la leggenda può servire a conciliare due storie ambientate in luoghi diversi; a spiegare come mai certe ossa si trovavano in un certo luogo piuttosto che in un altro; e a ribadire che dovevano restare per sempre lì. Il caso di Desiderio sembra ricalcato su quello del vescovo parigino: nato a Bavari, che oggi è un municipio di Genova ma ai tempi era tutta campagna, Desiderio avrebbe fatto carriera a Langres, citta della Gallia lugdunense (la Francia orientale), diventandone il vescovo. Come tale gli spettava l'incombenza di cercare di trattare con il re vandalo che stava invadendo la Gallia, ma la trattativa non avrebbe avuto il successo sperato, e Desiderio sarebbe stato decapitato fuori dalle mura di Langres. Lui però intendeva essere sepolto dentro le mura, e quindi la leggenda ci racconta che raccolse la testa e rientrò, attraverso una fessura nella roccia che si aprì in quel momento (e che a Langres sarebbe tuttora esposta ai fedeli, anche se su internet non trovo niente).

La leggenda è poco attendibile, per una serie di motivi: ad esempio nel III secolo i Vandali erano già bellicosi sì, ma a centinaia di miglia più a est, sul Danubio; il loro supposto re, Croco, era in realtà re di altre tribù che effettivamente invasero la Gallia ma un po' più tardi; e infine è molto improbabile che un vescovo possa raccogliere la propria testa dopo la decapitazione. Siccome poi questo dettaglio è assente da una prima leggenda composta da un certo Varnacario nel VII secolo, il sospetto è che in questo come in altri casi la cefaloforia abbia un'origine per così dire didascalica, ovvero che si tratti di una storia nata per commentare un'immagine in cui il vescovo era ritratto con la testa in grembo: il che fino a un certo punto non significava che l'avesse raccolta davvero, ma che la mostrava ai fedeli e a Dio come segno del suo martirio, allo stesso modo in cui in certe raffigurazioni medievali e moderne i martiri esibiscono le loro mutilazioni, Lucia gli occhi, Agata i seni, Bartolomeo la pellaccia, eccetera: da questo punto di vista è coerente che un decapitato mostri la propria testa, anche se i più famosi (San Paolo, San Giovanni decollato) non lo fanno.

Queste raffigurazioni hanno un certo successo, più di pubblico che di critica, nel senso che nessun maestro del colore ha mai dipinto un cefaloforo interessante: è piuttosto quel tipo di immagine bizzarra che andava forte tra le guglie delle cattedrali gotiche, dove la gente cercava i mostri. A un certo punto qualche predicatore o guida turistica medievale deve aver cominciato a intrattenere i turisti/fedeli dando un significato storico a quella che in origine era un'immagine simbolica: non è un santo che mostra il suo martirio a Dio, ovvero sì, ma è anche un santo che davvero resse la sua testa in mano dopo che gliel'avevano tagliata.

Altre ipotesi sulla cefaloforia cercano di ricollegarla a miti precristiani, il che sarà pur vero per almeno qualche caso su centinaia; magari in Irlanda, dove le tribù celtiche avevano la sinistra fama di cacciatori di teste. Ma di teste tagliate che piangono e sussurrano ce n'è in tutte le mitologie, al punto che già Aristotele, nel suo trattato di zoologia (De partibus animalium) si sentiva in dovere di debunkare l'idea che una testa umana potesse continuare a parlare dopo essere stata mozzata – come pure si leggeva nell'Iliade, e nel mito di Orfeo. Probabilmente all'origine c'è un'immagine traumatica, uno shock ancestrale: una testa appena tagliata è soggetta a spasmi muscolari che danno l'impressione che sia ancora cosciente: le palpebre non si chiudono subito, e l'aria che entra dal foro della laringe può far vibrare le corde vocali e dare l'impressione che la testa voglia ancora dire qualcosa. E non è escluso che per qualche istante la testa voglia davvero dire qualcosa. Per tre, quattro secondi massimo. Poi basta.

La Madonna che veniva dal letame

08-05-2024, 12:43Il Post, madonne, santiPermalink8 maggio: Madonna di Pompei, immagine miracolosa

Le Madonne in giro per il mondo potrebbero dividersi in due fondamentali insiemi: le apparizioni e le raffigurazioni. Può essere difficile distinguerle perché il culto tende a eliminare la differenza: dove appare una Madonna, presto o tardi viene prodotta un'immagine, la quale in certi casi si lega all'apparizione al punto che i fedeli danno la sensazione di attribuire i miracoli più all'immagine che all'apparizione. Però in certi casi l'apparizione proprio non c'è, o viene inventata a posteriori (probabilmente è il caso della Vergine della Guadalupe): quello che all'inizio stimola il culto è una raffigurazione alla quale vengono attribuite proprietà miracolose. Una caratteristica peculiare di quasi tutte queste raffigurazioni è che sono in un qualche modo rovinate: a volte si tratta di relitti rinvenuti dal mare (come la Madonna Candelaria delle Canarie, o la Vergine dell'isola di Barbana). Si tratta di manufatti che sorprendono chi li trova, scolpiti o dipinti in stili sconosciuti che alludono a luoghi lontani e inimmaginabili – una madonna nera in Polonia, una bianca in Giappone. Il loro stesso rinvenimento ha qualcosa di miracoloso, un segno di Maria dallo spazio profondo. Questo spiega anche perché nell'età moderne questa tipologia di Madonne sia diventata più rara (senza sparire del tutto): man mano che il mondo si faceva più piccolo e interconnesso, scoprire madonne diverse e sconosciute diventava più difficile, tant'è che a partire dall'Ottocento Maria comincia a sentire l'esigenza di apparire direttamente ai fedeli. E però ogni tanto qualche Raffigurazione miracolosa continua a spuntare qua e là, sempre grazie ad avvenimenti fortuiti che scatenano un corto circuito: ad esempio a Sant'Anastasia (NA) un'immagine non molto riuscita della vergine si impone al culto dopo essere stata ammaccata da un giocatore di pallamaglio: un caso che sembra suggerirci che l'imperizia di un artista non basti. Perché un'immagine s'imponga alla venerazione deve intervenire qualche forma di danneggiamento più o meno volontario. Ed eccoci al caso della Madonna di Pompei.Una delle più famose madonne dell'Italia (e quindi della cristianità), ma anche di quelle più documentate: proprio alle pendici del Vesuvio, che è il vulcano più studiato del mondo, troviamo questa raffigurazione miracolosa di cui sappiamo apparentemente tutto: quando arrivò in loco (13 novembre 1875) e chi ne fondò il culto: il possidente Bartolo Longo, benefattore dai trascorsi bizzarri. Da giovane, ci raccontano gli agiografi, avrebbe aderito a una vera e propria setta satanica (o almeno satanica gli era parsa dopo essersene allontanato), diventandone un sacerdote e rimediandone una depressione causata forse anche dalla dieta che gli adepti si autoimponevano – sì, di tutti i satanisti al mondo Longo era riuscito a trovare quelli che digiunavano invece di gozzovigliare: che senso ha, vi chiederete, e forse se l'era chiesto pure lui, prima di incontrare i domenicani che lo avevano rapidamente convertito.

|

| Dove scopriamo che il satanismo faceva almeno dimagrire. |

A Longo nel 1875 non mancava certo la liquidità, e a Napoli avrebbe sicuramente potuto trovare pittori in grado di produrre madonne di ottima fattura; persino a Pompei, dove la fame di souvenir dei turisti cominciava a richiamare artisti da tutto il regno, specializzati nel riprodurre gli affreschi antichi. Invece il domenicano padre Radente spinge Longo a bussare al Conservatorio del Rosario di Portamedina, dove suor Maria Concetta De Litala custodisce un vecchio dipinto che si rivela una crosta impresentabile: tarme, strappi, e inoltre la santa a cui la Madonna porge il rosario non è la domenicana Caterina da Siena, ma Rosa da Lima. Longo vorrebbe lasciarla lì, ma suor Maria Concetta insiste e così finisce per caricarla sul carretto. Questo carretto, gli agiografi ci tengono a ricordarlo, di solito trasportava letame: probabilmente trasportava qualsiasi cosa ci fosse da trasportare, ma in un qualche modo è importante ai fini della leggenda ricordare che la Madonna è arrivata a Pompei su un carretto del letame, quella cosa da cui nascono i fiori, comprese le rose (mentre dai diamanti non nasce niente). Una volta giunta a destinazione, Longo la fa restaurare da più specialisti: se ne avesse fatta fare una nuova gli sarebbe sicuramente costata meno, ma a questo punto abbiamo capito che è fondamentale che la Madonna venga da lontano, e abbia trascorsi misteriosi. Rosa da Lima diventa Caterina, e in breve la corona della Madonna comincia ad adornarsi di gioielli veri, donati dai pellegrini per grazia ricevuta. Nel secondo dopoguerra sono stati rimossi, perché contribuivano a deteriorare un dipinto che ormai è un palinsesto. Ma insomma: dal letame le rose, dalle rose i diamanti.

Intorno al volto incoronato della vergine compare un'aureola di dodici stelle, ripresa dal celebre passo dell'Apocalisse ("una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle"). Probabilmente l'autore dell'Apocalisse intendeva alludere alla Chiesa dei dodici apostoli o a Israele e alle sue dodici tribù; nel 1955 però una corona di dodici stelle viene proposta tra i bozzetti per il simbolo del Consiglio d'Europa: l'autore, Arsène Heitz, si dichiarerà in seguito fedele alla Madonna, ma probabilmente il richiamo alle dodici stelle era stato fortuito, se non pescato dall'inconscio. I membri del Consiglio d'Europa che approvarono il bozzetto ne ignoravano il riferimento mariano: e però per una coincidenza che delizia i commentatori cattolici, il bozzetto fu approvato proprio l'otto dicembre, festa dell'Immacolata Concezione. Invece domani è il 9 maggio, festa dell'Unione Europea, che dal Consiglio d'Europa riprese la bandiera.

Lo stratagemma della vergine

12-03-2024, 22:45essere donna oggi, Il Post, italianistica, santiPermalink13 marzo: Sant'Eufrasia di Nicomedia, vergine astuta

Consegnata dai persecutori pagani a un boia che prima di tagliarne la testa intende stuprarla, Eufrasia promette al suo carnefice di preparare un unguento che lo renderà invulnerabile, come la pozione di Asterix; salvo che può essere preparato soltanto da una vergine. Il boia decide quindi di risparmiarla almeno finché il miracoloso unguento sarà pronto; credendo tuttavia di essere furbo, prima di spalmarselo chiede alla vergine di testarlo su sé stessa. Eufrasia obbediente si strofina l'unguento sul collo e dice al boia: prova a decapitarmi adesso, vedrai che non ci riesci. Il boia picchia più forte che può, ed Eufrasia perde la testa... ma non la propria verginità, che le era più cara.

|

| Le strisce sono prese dal meraviglioso Orlando Furioso di Pino Zac, editoriale Il Corno 1975 (Credo sia fuori commercio). |

Now and Then, un falso d'autore

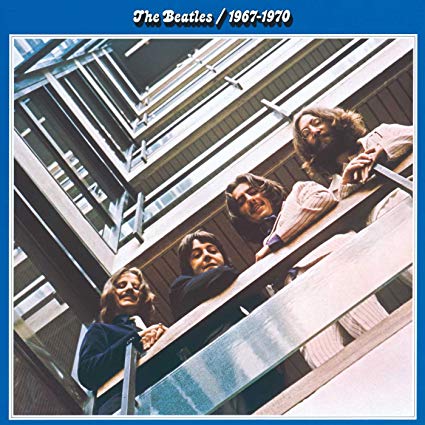

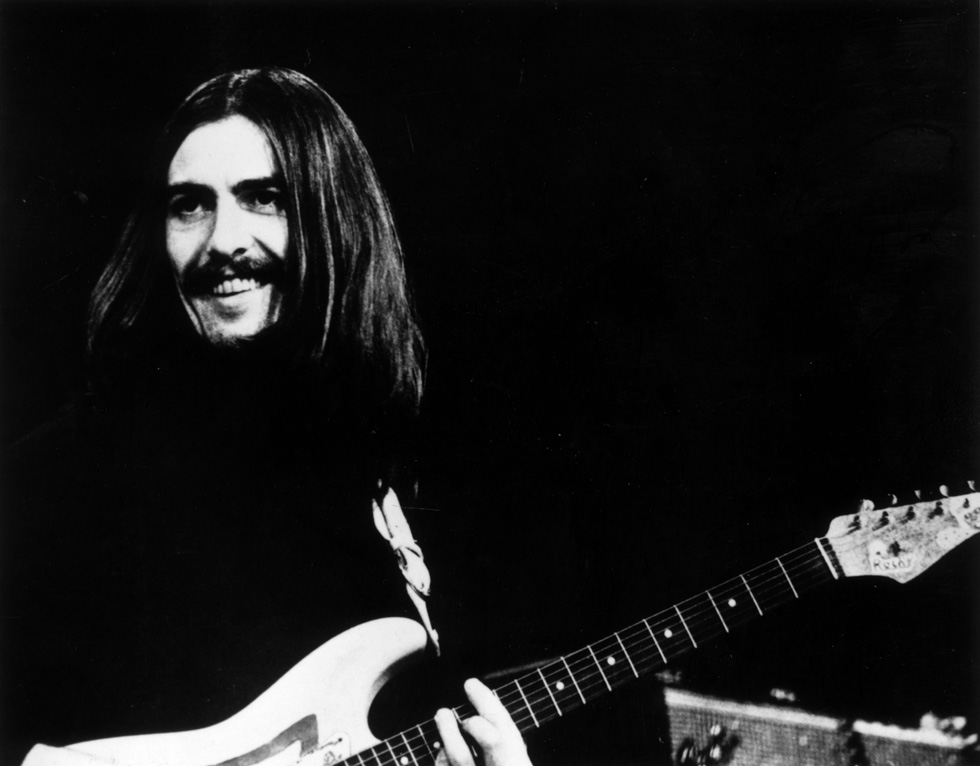

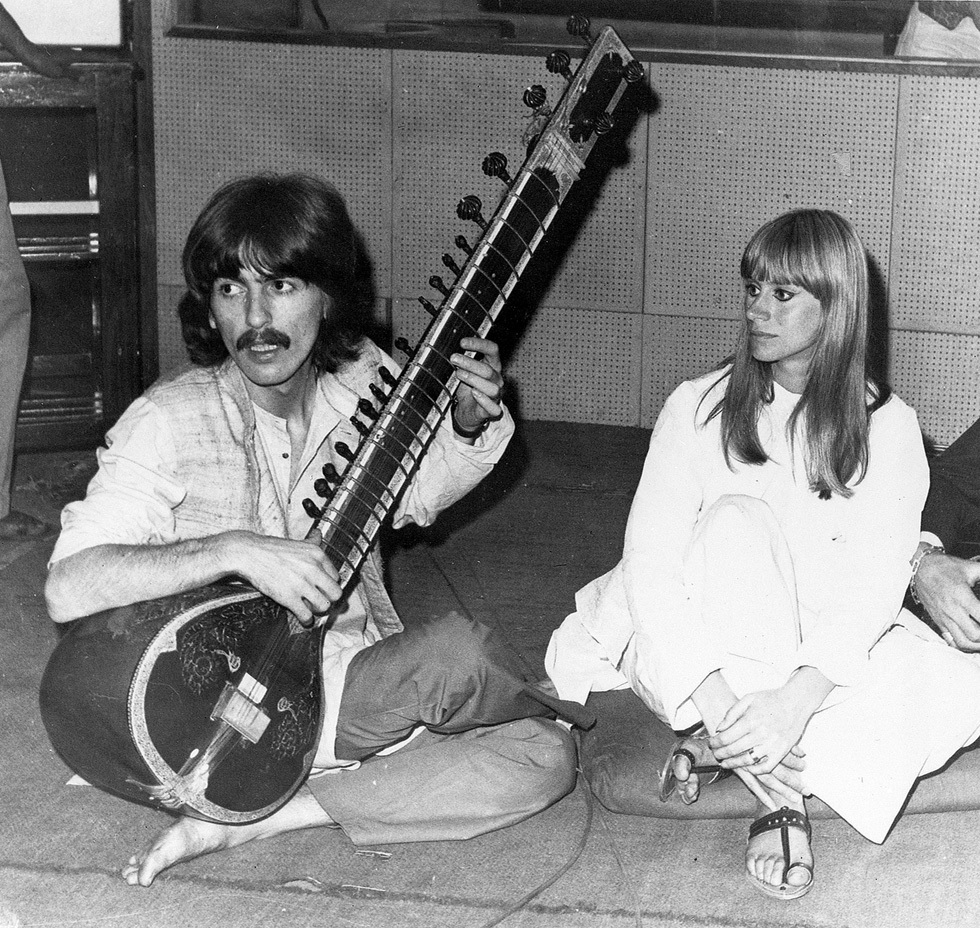

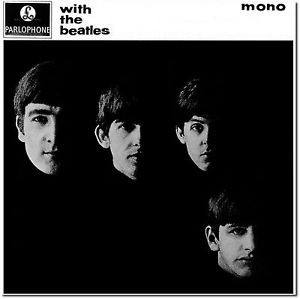

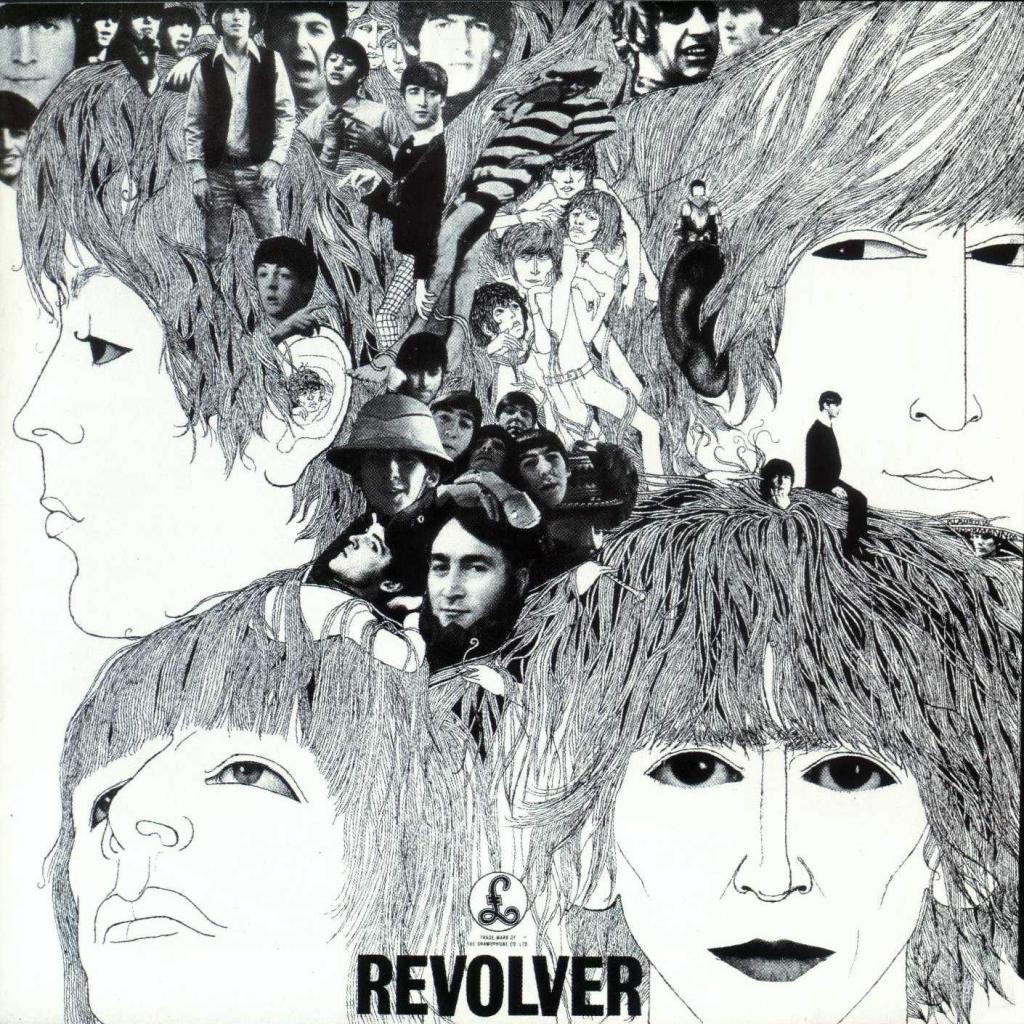

05-11-2023, 10:20arti contemporanee, beatles, Il Post, intelligenza artificiale, musicaPermalinkFuori concorso: Now and Then (Lennon 1977 / McCartney 2023)

Ogni tanto mi manchi. Se definisco Now and Then un falso d'autore, non è per litigare (ok, voglio anche litigare, su internet un po' di pepe è necessario) né per esprimere un giudizio di valore su una canzone che comunque ho negli orecchi da tre giorni, ce n'è di peggio in giro (ma anche di meglio). Non perché voglia discutere se due Beatles superstiti siano ancora "i Beatles", e sulla narrazione che hanno impostato per convincerci di questo (la storia la sappiamo: i nastri li ha regalati Yoko Ono a Paul, quindi John sarebbe stato d'accordo; George a dire il vero 26 anni fa ha rifiutato di completare Now and Then, però una minuscola particina di chitarra deve averla lasciata incisa, ecc.). Nemmeno voglio prendere una posizione sulla tecnologia adoperata per ricostruire la voce di John Lennon: la differenza tra voce recuperata da un vecchio nastro e voce ricostruita facendo ascoltare a un'AI migliaia di minuti di voce di John e chiedendogli "questa come la canterebbe" ormai è più filosofica che interessante. Niente di tutto questo, o un po' di tutto questo, ma soprattutto sento la necessità di valorizzarla, questa canzone. Come pezzo dei Beatles autentici se ne finirebbe credo sotto la centesima posizione della Grande Classifica (quella messa assieme sul Post, ehm ehm, dal sottoscritto); come falso d'autore, viceversa, è molto più intrigante, perché alla fine cos'è un falso d'autore? Un esercizio di stile, per prima cosa. Un artista decide di imporsi come limite lo stile di un altro artista.

Con Now and Then, Paul McCartney mette mano per la terza volta a un demo del suo antico compagno John Lennon. Nel primo episodio (Free as a Bird, 1995) aveva preso un ritornello di John e aveva aggiunto una sua strofa. Nel secondo (Real Love, 1996) non aveva aggiunto nulla. Nel terzo addirittura ha tolto qualcosa che John aveva composto: il ponte tra la strofa e il ritornello. Forse è questo l'indizio che cerchiamo per dimostrare che i Beatles originali non esistono più; quando ha composto la sua parte di Free as a Bird, Paul si sentiva ancora chiamato ad aggiungere qualcosa di creativo. Con Real Love già sembrava rassegnato a limitarsi a un restauro conservativo; con Now and Then invece si ritrova a dover eliminare quella parte lennoniana che non 'suona abbastanza Beatles', come fa un buon falsario, determinato ad autocensurare qualsiasi guizzo personale che minacci l'aderenza dell'opera allo stile che sta imitando. Il paradosso è che i Beatles, finché sono esistiti 'davvero', non hanno smesso di guizzare, senza troppo preoccuparsi di rispettare uno stile in continua evoluzione. Può darsi che Now and Then fili davvero meglio così, strofa-ritornello, strofa-ritornello, e poi uno stacco strumentale (effettivamente composto da Paul) che non esce dal seminato, anzi ne sviluppa le premesse. Certo, ha l'aria di una banalizzazione. Possiamo perfino immaginare che John avrebbe accettato il taglio proposto da Paul: nella storia della loro collaborazione ci sono anche casi in cui uno ha sforbiciato la canzone dell'altro. Dà comunque i brividi l'osservazione che nel ponte tagliato John cantasse "I don't want to use you or abuse you".

Quel che rende eccezionali i Beatles è proprio quello che rende discutibile un'operazione del genere, ovvero il fatto che non si siano mai riuniti davvero; che non abbiano mai avuto il tempo per diventare i falsari di sé stessi. Una sorte toccata a quasi tutti i loro compagni, e a tal proposito è fin troppo facile notare che qualche settimana fa è uscito un disco dei Rolling Stones. Ma se persino Jagger e Richards non hanno mai rinunciato del tutto ad aggiornarsi un po' (con risultati discutibili, ma umani), è lecito domandarsi: che musica farebbero oggi John e Paul, se il primo fosse vivo e il secondo non fosse preoccupato di dare al pubblico esattamente quello che il pubblico immagina di aspettarsi da lui e dall'amico fantasma? Prendi la strofa di Now and Then, così sospesa e irrisolta nella versione demo – dà veramente l'impressione che da qualche parte manchi un accordo. Un'incompiutezza assolutamente lennoniana, quel senso di vuoto che mi ha ricordato subito la prima sensazione provata davanti ad altre sue canzoni, Because, Across the Universe. È chiaro che da lì si può partire per imbastire la classica canzone beatlesiana; è chiaro che Paul si sentiva quasi obbligato, nel 1995 o nel 2023, a imbastire qualcosa del genere – ma se invece John si fosse detto ehi, facciamo una cosa alla Radiohead? Con una batteria campionata in stile Tomorrow Never Knows, con qualche synth buttato lì, perché no?

Se John fosse stato vivo, se lo sarebbe potuto permettere; e quella strofa si presterebbe. Anche il ponte. Il ritornello no, è veramente un richiamo all'ordine del Canone Pop Beatlesiano (che alla fine forse ci ricorda più gli ELO o i tardi XTC che i Beatles): però insomma da uno spunto come Now and Then si poteva partire per fare qualcosa di molto diverso dalla solita canzone strofa-ritornello che il pubblico si aspetta dai Beatles. Ingiustamente, perché i Beatles quel pubblico lo spiazzavano spesso e volentieri: Paul non osa più e non possiamo fargliene una colpa: ormai è di guardia a un monumento. La colpa è nostra, come sempre: cosa ci aspettiamo da uno spettro, se non che dica esattamente quello che vogliamo che ci dica? Now and then I miss you.

(È facile immaginare che si stia rivolgendo a Yoko, magari nella fase in cui si riconciliò con lei dopo il lost weekend. Ma è altrettanto facile, come in tante altre canzoni beatle, sovrapporre Paul a Yoko, e noi a Paul. Una delle prime cose che hanno capito quei due, quando erano ancora due ragazzini che improvvisavano pezzi in corriera, è che le canzoni devono parlare a tutti, devono parlare di tutti).

Il problema dei falsi è un falso problema. Se in casa tua c'è una riproduzione perfetta della Venere di Botticelli, in scala 1:1, tu e i tuoi ospiti possono vedere la Venere di Botticelli esattamente come se foste agli Uffizi. Se una canzone che imita i Beatles è bella come una canzone dei Beatles, che problema c'è se non l'hanno davvero scritta o incisa i Beatles, ma gli XTC? o i Rutles? gli Zombies? o Paul McCartney e Ringo col fantasma di John Lennon? (mentre il fantasma di George Harrison dalla cantina sibila "fuckin' rubbish", ma è sovrastato da una steel guitar ricostruita?) Se è una bella canzone – ma è una bella canzone? Eh, va' a capirlo. Coi Beatles di solito è facile, piacciono a tutti. Se però non sei sicuro che sia davvero dei Beatles, improvvisamente non sei più sicuro che ti piaccia. Se trovassi la Venere di Botticelli in scala 1:1, appesa nello spazio espositivo di un mobilificio, magari non ci faresti caso. L'hanno appena rubata dagli Uffizi e l'hanno messa lì: un nascondiglio perfetto, nessuno la degna di uno sguardo. Oppure l'hanno fatta dipingere a un'intelligenza artificiale col machine learning, ed è davvero uguale. E non interessa a nessuno, perché è solo una copia di Botticelli. Now and Then sembra veramente troppo una canzone dei Beatles. Il problema dei falsi è che devono somigliare ai veri. Questo limita molto le possibilità dei falsari, che a volte sono ottimi artisti – magari anche migliori degli autori degli originali. Oppure sono la stessa persona: capita a molti artisti di ridursi a diventare i falsari di sé stessi. Ai Beatles non era capitato – bella forza, stettero assieme soltanto una decina d'anni. Paul McCartney invece incide dischi da sessanta e probabilmente ha avuto tutto il tempo per rassegnarsi al fatto che una sola canzone incisa col fantasma di un vecchio amico verrà riprodotta e ascoltata milioni di volte più dei brani originali che continua a scrivere e incidere.

|

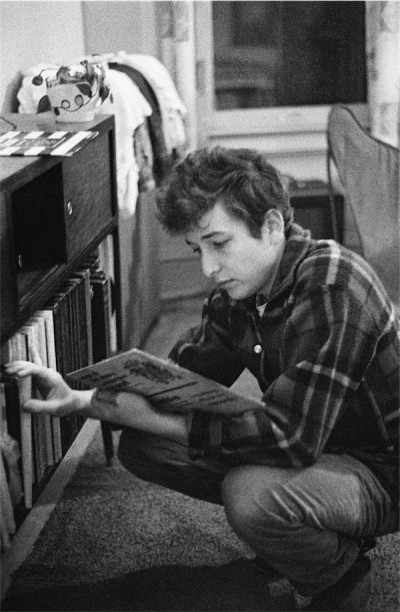

| Ti sta piacendo questo pezzo? Lo sai che sulle canzoni dei Beatles ho scritto un libro intero? Non muori dalla voglia di impossessartene? |

Now and Then, come ci è stato ricordato in questi giorni, avrebbe dovuto uscire nel terzo volume dell'Anthology, quindi 26 anni fa, ma qualcosa andò storto. La spiegazione fornita in questi giorni da McCartney, che tutti danno per buona perché ormai contraddire McCartney è come offendere Babbo Natale, è che la voce di Lennon era registrata troppo male; mescolata a un pianoforte fastidioso e troppo compressa. Ragion per cui la canzone fu archiviata, finché una tecnologia più avanzata ha consentito di ricostruire una voce lennoniana separata dal pianoforte. Non voglio dire che McCartney ci stia consapevolmente mentendo – non oserei mai – ma non sarebbe la prima volta che ci fornisce una versione pacificata della realtà. Anche i primi due abbozzi erano registrazioni casalinghe, un aspetto che i singoli del 1996 non cercavano affatto di occultare. Anzi al tempo a funzionare era proprio questa dialettica tra la voce sgranata e appannata di John e gli arrangiamenti nitidissimi della produzione di Jeff Lynne – due sbiadite foto in bianco e nero messe in evidenza da due cornici smaglianti. Il risultato alla fine, per quanto macabro, non era diversissimo da un restauro conservativo: il morto faceva musica coi vivi, ma l'ascoltatore non poteva nutrire nessun dubbio su cosa cantasse il morto e cosa avessero aggiunto i vivi. Può veramente darsi che il demo di Now and Then fosse di qualità inferiore (non apparteneva alle stesse sessioni), così come può darsi, per esempio, che McCartney abbia dovuto rinunciare a lavorarci perché Harrison si era stancato (non sappiamo se il suo "fuckin' rubbish", si riferisse all'abbozzo di Lennon, al suo stato di conservazione, o all'arrangiamento a cui stavano lavorando). Fu l'ultima volta che Paul e George provarono a incidere una cosa assieme. George non lavorava volentieri con Paul.

Il passato non è una scala lineare: ci sono mesi che valgono decenni, e altri decenni che non sappiamo dove abbiamo buttato. Dà una certa vertigine constatare, ad esempio, che tra la pubblicazione di Now and Then e gli altri due brani postumi ci sono più anni di quelli intercorsi tra i due brani postumi e lo scioglimento dei Beatles. Nel frattempo non è cambiata semplicemente la tecnologia, ma anche il modo in cui (grazie alla tecnologia) possiamo interagire coi morti. Nel 1996 la voce sgranata di Lennon ci colpiva al cuore come una polaroid sbiadita recuperata dietro un armadio; un ricordo improvviso che per un attimo ci lasciava fantasticare su che musica avrebbero fatto i Beatles, se lui non fosse scomparso in quel modo così assurdo, se si fossero rimessi assieme. Nel 2023 ormai siamo assuefatti all'idea che Lennon sia ancora tra noi, come altri attori risuscitati in computer graphic: lo abbiamo visto al cinema in Yesterday, e ora lo sentiamo cantare, non più da un nastro gracchiante; si sente forte e chiaro, (perfino troppo chiaro: come fa notare Federico Pucci, Lennon di solito non lasciava la sua voce così diretta: la raddoppiava, la modificava). Il passo successivo, già adombrato in rete, è che si rimetta a scrivere canzoni. Forse in futuro Now and Then sarà considerata, più che l'ultima canzone dei Beatles vivi, la prima dei Beatles intelligenze artificiali. O magari l'anello di congiunzione tra le due fasi della loro carriera. Questo in parte potrebbe spiegare perché McCartney (e Ringo Starr) l'hanno voluta pubblicare – tanto prima o poi sarebbe uscita comunque, avranno pensato. Anche se la lasciassimo nel cassetto, prima o poi qualche nostro erede aprirà il cassetto, convocherà i nostri simulacri digitali e ce la farà suonare. Tanto vale farlo adesso, che siamo vivi. Magari per il resto del mondo non farà così tanta differenza; per noi sì. Come dar loro torto.

La barbuta crocifissa

19-02-2023, 23:31arti figurative, Il Post, miti, omofobie, santiPermalink20 febbraio: Santa Paola la barbuta, leggenda di Avila

|

| Crocefisso di Santa Wilgefortis Museo diocesano di Graz By Gugganij - Own work, CC BY-SA 3.0 |

Una donna con la barba, quindi, è considerata più forte di una donna senza, ancorché indesiderabile. Che i digiuni scombinati intrapresi da alcune mistiche nei conventi potessero causare squilibri ormonali con annesse complicazioni tricologiche non è del tutto implausibile, ma la leggenda non sembra alludere a questo, né agli ermafroditi degli antichi miti (nessuna vergine barbuta risale a prima del 1200). La vergine barbuta potrebbe invece essere una di quelle leggende che nascono da un equivoco iconografico, ovvero in quelle situazioni in cui a un certo punto alcuni fedeli si trovano davanti un'immagine sacra che non riescono bene a spiegarsi: in questo caso una donna barbuta e crocefissa. Ma chi avrebbe mai crocefisso una donna barbuta, e perché?

|

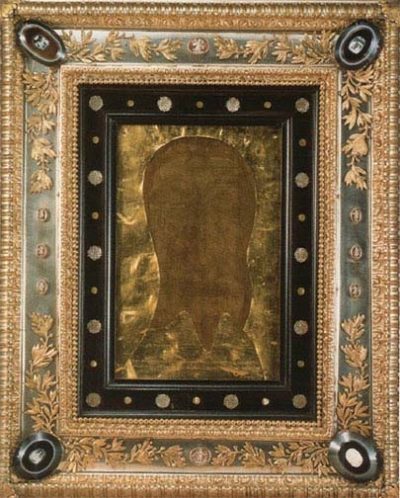

| Il Volto Santo di Lucca Di Joanbanjo - Opera propria, CC BY-SA 3.0 |

In questo caso l'equivoco potrebbe essere stato generato dalla circolazione di souvenir – sì, anche nel medioevo li fabbricavano e vendevano, ma nella maggior parte dei casi si trattava di riproduzioni di immagini sacre molto famose. Ad esempio i pellegrini che transitavano da Lucca (ed erano molti) avrebbero molto facilmente riportato a casa una piccola copia del Volto Santo, il crocefisso che è il vero simbolo della città, dall'origine piuttosto misteriosa. Secondo i lucchesi risaliva ai tempi di Gesù, e non era stato scolpito da mano umana: si tratterebbe invece di un'immagine acheropita, una copia 3D del corpo di Cristo ritrovata da San Nicodemo e in seguito salpata dalla Palestina su una nave senza marinai, e ritrovata presso il porto di Luni dai lucchesi. Per molto tempo abbiamo pensato che la leggenda coprisse un'origine orientale del crocefisso, che però resta tutta da dimostrare: lo stile è meno bizantino di quanto vorrebbe sembrare, e faceva propendere i critici per un rifacimento medievale di un oggetto più antico andato perduto. Nel 2020 un esame col carbonio14 ha messo in crisi questa ricostruzione: a quanto pare il Volto Santo è davvero un oggetto molto antico, risalente più o meno all'800. Può darsi che a quei tempi e in quei luoghi fosse normale scolpire un crocefisso completamente vestito dalla testa ai piedi, con una tunica dalle maniche lunghe: non ci sono rimasti molti crocefissi dello stesso periodo, mentre alcune immagini posteriori abbastanza simili sembrano proprio basate sul Volto di Lucca, che già prima del 1000 era diventato un'immagine molto famosa e diffusa. Perlomeno da questa parte delle Alpi, dove una riproduzione del Volto sarebbe stata facilmente interpretata come un crocefisso 'alla lucchese'.

Nel resto d'Europa invece questa immagine, emersa dalle tasche di qualche pellegrino, lasciava perplessi: la tunica sembrava più adatta a un corpo femminile. Questo avrebbe stimolato il fiorire di leggende, tra cui si sarebbe imposta quella della figlia cristiana di un re pagano che non volendo sposare il suo promesso sposo (pagano) avrebbe pregato fino ad ottenere da Cristo quella barba necessaria a sventare il matrimonio – per essere poi crocefissa dal padre deluso e disgustato. Messa in questi termini, la storia ha avuto un discreto successo fino al Cinquecento, quando le forme più estrose della religiosità popolare sono state messe al bando sia dalla riforma protestante che dalla controriforma cattolica: anche se Vilgefortis (invocata anche contro i mariti violenti) ha resistito in qualche martirologio fino al Concilio Vaticano II, e ad Avila Santa Paola si venera ancora.

Non è più tempo per i Rashomon

25-12-2021, 02:33cinema, essere donna oggi, Il PostPermalinkThe Last Duel, (Ridley Scott, 2021).

Normandia, 1386: si disputa l'ultimo duello giudiziario della storia francese. Il cavaliere Jean de Carrouges accusa l'ex compagno d'armi, Jacques Le Gris, di aver violentato sua moglie, Marguerite. Le Gris sostiene di avere avuto con la moglie di Carrouges un rapporto consensuale. La moglie invece sostiene... no, la moglie non 'sostiene': la moglie dice il vero. Fine. Non è che possiamo metterci lì a mettere in dubbio quel che dice una donna. Non siamo mica nel Medioevo...

|

| Ma che ci vedono le donne in Adam Driver, bisognerebbe fare una ricerca seria su questa cosa |

Caro Babbo Natale, quest'anno vorrei la pace del mondo, la salute per tutti e un film sul Medioevo decente da proiettare in seconda media – prima di sbuffare, prova a dirmene uno. Visto? No, i draghi non valgono, no, nemmeno i cicli arturiani. Un film per mostrare ai ragazzi un mondo vero, che è esistito e che sicuramente era molto diverso dal nostro, ma in un qualche modo funzionava, coerente, verosimile: castelli, armature, servi della gleba, vorrei solo conservare in un angolo del loro immaginario un po' di arnesi medievali perché – non lo so neanche io il perché, ma in un qualche modo non mi sembra onesto lasciare che crescano senza. Non chiedo un capolavoro; anche solo un film a colori che abbia più senso delle Crociate di Ridley Scott, perché davvero lo so anch'io che fa acqua da tutte le parti: ma trovami qualcosa di meglio nella filmografia degli ultimi trent'anni. E lo so bene che Scott si intende poco di Medioevo – come d'altronde di qualsiasi evo: alla fine per lui è quasi sempre tutto un grande western con la Frontiera e i pistoleri che si vede che patiscono di non poter estrarre il revolver, di doversi vestire di ferro e sguainare ancora scomode spade – ma almeno sa mettere insieme uno spettacolo. Come dici?

Sì Babbo, lo so che ci ha riprovato anche quest'anno, l'ho visto l'Ultimo duello e mi dispiace che sia andato così male, in un qualche modo il Medioevo a Sir Scott porta sfiga ed è strano: di tanti posti dove ambientare un western sembra uno dei più congeniali al suo gusto per la meraviglia. L'abbiamo sempre saputo che per Hollywood la Storia è un fondale per mettere in scena in modo pittoresco i problemi di oggi: non è esattamente l'approccio storico che mi servirebbe, ma ha il pregio di tenere svegli anche gli spettatori che non siano patiti di cavalli e armature. Scott non dà l'aria di interessarsi di politica, eppure più i suoi film sono in costume, più le sceneggiature si ingombrano di ideologie. Il Gladiatore era il film perfetto per l'America imperiale post 11 settembre (è stupefacente che sia uscito l'anno prima); le Crociate per reazione s'intestardivano a immaginare un Regno dei Cieli multietnico e multiconfessionale. The Last Duel, vent'anni dopo, è un film su #meetoo e la rape culture così concentrato sul suo essere un film su #metoo e la rape culture che in certi punti lo spettatore esigente è portato a domandarsi: ma sul serio? Cioè mi stai davvero raccontando questo, in senso non ironico? Ecco: è un film senza ironia, una qualità che a Hollywood sta diventando merce sempre più rara e pericolosa.

The Last Duel vuole dire qualcosa di molto vero e attuale e vuole dirlo senza il minimo rischio di essere frainteso. Lo fa scomodando vicende di un secolo diverso, vissute da persone i cui valori erano molto diversi dai nostri – e pazienza: Hollywood si è sempre comportata così e forse è l'unico modo per portare nel Medioevo un po' di spettatori che non si farebbero attirare da un caso di cronaca medievale. Alla fine chiunque avrà imparato qualcosa: anche solo il fatto che a un certo punto del Medioevo i medici ritenessero l'orgasmo femminile necessario al concepimento ("It's science!": e tutto questo diversi secoli prima che altri medici, tra Sette e Ottocento, negassero la stessa esistenza dell'orgasmo femminile).

Dopodiché, caro Babbo, capisci anche tu che un film sullo stupro con un dibattito processuale sull'orgasmo, in seconda media, non lo posso mostrare. Ma sarei comunque contento di averlo visto. Il problema è un altro e te lo dico, caro Babbo, sir Scott stavolta non c'entra niente. Sì è più cupo del solito, certi tagli sono evidenti, il ritmo non è il massimo, ma gli perdonerei questo e altro. I colpevoli che non riesco a perdonare sono Ben Affleck e Matt Damon, che non paghi di aver voluto tirar fuori da un saggio di Eric Jager un blockbuster militante, hanno anche deciso di scomodare Rashomon. Proprio così, hanno voluto consegnarci il loro Rashomon, e magari sono persino convinti di esserci riusciti: il loro film problematico con tre versioni inconciliabili della stessa storia secondo i punti di vista di tre personaggi in conflitto. E i critici non si sono fatti sfuggire la cosa – anche perché ci sono persino le didascalie prima di ogni versione, insomma basta saper leggere le scritte grosse e alcuni sembra ne siano ancora in grado, sicché abbiamo veramente delle recensioni in cui The Last Duel è paragonato a Rashomon.

|

| Lui però si ritaglia sempre la parte giusta |

Ora Babbo capiscimi, non si tratta di snobismo. Non ne faccio una questione tecnica, ma insomma Rashomon è un film che ci vuole dire che la realtà oggettiva non esiste, che ognuno ha la sua e che lo spettatore non necessariamente riuscirà a ricomporne una. È l'esatto contrario di quel che succede nell'Ultimo Duello, dove dopo aver sentito la campana del cavaliere Carrouges e quello di Jacques Le Gris, la didascalia ci avverte che tocca alla signora, e che la sua verità è "La Verità". Non lo dico io, Babbo, c'è proprio scritto così sullo schermo, affinché nessuno possa confondersi sulla morale del film: e la morale è che gli uomini si raccontano tante palle, per orgoglio o per invidia o persino per amore (ma più spesso per orgoglio e per invidia); le donne invece no, le donne dicono sempre la verità, tranne ovviamente quando non mentono per non finire sul rogo arrostite a fuoco lento. Dopodiché Scott può filmare castelli e armature con tutta la maestria che gli compete, ma l'impianto non funziona, e qui suggerisco a chi vuol vedere il film di non leggere oltre, perché... non so prendiamo Le Gris.

Il film ci spiega, con la sua manina leggera, che Le Gris è cresciuto in un sistema di valori che non gli consente di riconoscere uno stupro, nemmeno quando lo commette. Quando nella sua versione Marguerite fa resistenza, Le Gris è convinto che stia recitando un rituale di corteggiamento. E siccome in quel momento stiamo guardando la scena con gli occhi di Le Gris, dovremmo appunto vedere una Marguerite che vuole e non vuole, che civetta un po', una Marguerite cedevole che infine si concede all'amplesso. Se questo film fosse un vero Rashomon, dovremmo appunto assistere a questo: ma la vera notizia che porta al mondo il nuovo film di Ridley Scott è che i Rashomon in America non si possono più fare – e dire che fino a qualche anno fa erano quasi un tropo, molti telefilm avevano la loro puntata-Rashomon, House MD sicuramente ne ha una e persino Saranno Famosi – ma adesso no, adesso se vedessimo Marguerite concedersi e gioire potremmo equivocare. Qualche spettatore/trice sicuramente equivocherebbe, voglio dire, è statistica, e poi i Rashomon implicano appunto questo, che ognuno possa scegliere la versione che preferisce: ma ciò oggi è intollerabile, qualcuno twitterebbe che Ridley Scott ha girato un film che esalta la cultura dello stupro; che Affleck e Damon l'hanno scritto, che Driver l'ha recitato: insomma no, non si può fare, non è più tempo per i Rashomon, e così ci tocca guardare questa scena molto imbarazzante dove Le Gris vive il vertice della sua storia d'amore mentre ansima sulla schiena di una poveretta che nemmeno è riuscito a svestire. Non c'è nulla di veramente problematico qui, non c'è spazio per il dubbio che anzi va scacciato e al massimo individuato nei personaggi come una debolezza da debellare: le vittime sono serie, integerrime e sofferenti, i rei sono patetici. Alla fine il vero colpevole è il Medioevo: e la sua colpa è di non voler credere alle donne. E Babbo io non è che voglia difendere il Medioevo a ogni costo, lo so che era un periodo terribile per le donne, ma i film che condannano il passato in quanto passato ho sempre paura che servano a distogliere dalle responsabilità del presente.

Rashomon ci chiedeva di accettare che ogni Verità è parziale; l'Ultimo Duello ci nomina giudici onniscienti, davanti a due uomini che hanno deciso di scannarsi per contendersela. Alla fine, caro Babbo, quel che mi lascia è un po' di freddo amaro in bocca, per aver voluto controllare se davvero il cattivo viene punito come nel mio cuore avevo già desiderato. Ci sono anch'io sugli spalti, col sadico re di Francia. Mi dispiace Babbo, perché non è nemmeno un brutto film. Ma non è quello che mi serve.

Get Back sembra vero (ma non lo è)

03-12-2021, 02:46beatles, Il PostPermalinkC'è una scena del nuovo Get Back di Peter Jackson che ha già conquistato critici e spettatori: durante la prima puntata, mentre gli altri tre aspettano John Lennon cronicamente in ritardo, Paul si mette a improvvisare un brano su due accordi, che all'inizio non è niente e nel giro di qualche minuto diventa appunto Get Back. Il brano ci metterà ancora parecchio ad assumere la forma che conosciamo, passando attraverso numerose evoluzioni e ripensamenti (a un certo punto rischiò di diventare un brano 'politico' antirazzista, poi il timore di essere fraintesi mentre cantavano "want no Pakistani" li convinse a tornare a un più confortevole nonsense). Ma tutto sommato la melodia di Get Back è quella che prende forma in quei pochi minuti in cui Paul strimpella col basso e gli altri due lo seguono e annuiscono. Questo sembrerebbe fantastico anche se le immagini fossero quelle un po' sgranate della pellicola originale, e non rielaborate digitalmente per farci sembrare Paul George e Ringo veri come gli amici che abbiamo fotografato sabato scorso col telefono. Stiamo veramente vedendo dei geni al lavoro, mentre inventano qualcosa che prima non c'era e dopo sarà impossibile dimenticare. È tutto così vicino e limpido, è un miracolo.

È anche un trucco.

Non credeteci troppo.

Ovvero, sì: per una volta potrebbe davvero essere andata così: la melodia di Get Back potrebbe pure essere nata in quel momento. Anche in questo caso, la sensazione di essere lì con loro è del tutto illusoria. A un certo punto c'è uno stacco, la melodia prima non c'era, dopo c'è, in mezzo chissà quanti minuti sono passati. Get Back è un documentario lunghissimo e a quanto leggo i suoi meriti starebbero proprio nella sua lunghezza: si tratterebbe di una garanzia di autenticità. Quelli che vediamo dovrebbero essere davvero i Beatles catturati senza filtri, come in un reality show. Ma se i reality show ci hanno insegnato qualcosa è a diffidare di qualsiasi montaggio: la realtà è sempre più confusa dello show, nella realtà gli amici litigano e si riconciliano centinaia di volte, raccontando sciocchezze e ritrattandole immediatamente – nei reality sono i montatori a decidere quale sciocchezza diventa fondamentale, quale litigio diventa la frattura cruciale, chi è il buono chi è il cattivo e chi resta sullo sfondo. Nel gennaio del 1969 il regista Michael Lindsey-Hogg girò centinaia di ore di filmato, di cui solo pochi rulli fino a questo momento erano stati divulgati (su Youtube comparivano e scomparivano). Jackson ha selezionato cinquecento minuti: sono tanti, ma anche lui ha dovuto scegliere cosa salvare e cosa sacrificare od occultare. Inoltre, per realizzare il documentario ha dovuto ottenere il permesso dei Beatles viventi, e in particolare del Beatle che fino a quel momento si era sempre opposto a rimettere in circolazione il film del 1970: Paul McCartney. Il ri-montaggio dà a McCartney la possibilità di riscrivere un momento doloroso, se non traumatico, della sua carriera: negli studios cinematografici di Twickenham stava cercando di salvare i Beatles: non ci riuscì, anzi forse ne accelerò la disgregazione, e da allora con questa consapevolezza ha dovuto conviverci. Alzi la mano chi non approfitterebbe dell'opportunità di rimontare qualche episodio difficile del proprio passato, eliminando una parola di troppo, o un'intera frase, o un litigio, con la stessa artificiale facilità con cui qualche anno fa Paul ha tolto i violini da The Long and Winding Road.

Col tempo McCartney è diventato un sapiente narratore del suo passato. Ciò che lo fa sembrare attendibile è che riconosce i suoi limiti. Ha ammesso più volte di essere stato "bossy" in quegli anni, di aver tentato di prendere le redini del gruppo almeno per quanto riguardava la direzione artistica, dopo la morte del manager Brian Epstein. I giorni di Twickenham sono quelli in cui lui stesso fa i conti coi limiti di questo approccio. Non si capisce esattamente perché i Beatles si debbano rimettere a lavorare così presto – il Disco Bianco è uscito a ottobre – a meno che il divorzio non sia ritenuto ormai così imminente che ogni giorno è prezioso, ogni canzone potrebbe essere l'ultima e l'esibizione dal vivo, se davvero si farà, sarà sicuramente l'ultima. Persino Ringo, dei Quattro apparentemente il più rilassato, ha la sua carriera cinematografica a cui pensare: a fine gennaio comincerà a girare un altro film con Peter Sellers. Le prime sessioni vengono registrate e filmate proprio negli studi londinesi già prenotati per il film. A un certo punto si vede anche Sellers, sorridente ma visibilmente imbarazzato: tutto è filmato, qualsiasi battuta gli uscisse di bocca potrebbe finire nelle sale di tutto il mondo e la cosa non gli va, il grande comico fa scena muta. I Quattro sono più rassegnati a convivere con le cineprese ma forse si comportano in modo meno naturale di quello che crediamo. Per essere quattro ventenni milionari di Liverpool, è sorprendente quanto siano tutto sommato formali: solo a John scappa qualche parolaccia e qualche riferimento esplicito alle droghe.

Il gruppo sembra aver stabilito di usare le prime tre settimane di gennaio per mettere in piedi un'esibizione dal vivo con materiale per lo più originale: l'idea è invertire il metodo di lavoro del Disco Bianco, ripartire dal collettivo come Dylan che a Woodstock si è messo a incidere brani in cantina con la Band, George di recente è andato a trovarlo ed è rimasto estasiato. John però ha soltanto una canzone nuova da proporre, e persino George condivide il suo materiale di malavoglia. Paul da canto suo ha fin troppe idee e canzoni da parte: questo squilibrio rischia di far precipitare un progetto nato confuso e portato avanti con scarsa convinzione. In questa situazione, Paul a un certo punto potrebbe essersi messo a strimpellare il basso con due compari fino a tirarne fuori quel successo stratosferico che fu Get Back (in aprile avrebbe esordito al primo posto delle classifiche inglesi, negli USA avrebbe portato i Beatles a eguagliare il record di 17 singoli al primo posto della classifica di Billborard). Oppure il Paul 26enne potrebbe avere messo in scena questa 'invenzione' davanti agli altri due, fingendo di arrivare progressivamente a una melodia che in realtà aveva già chiara in testa chissà da quando – e il Paul quasi 80enne avrebbe tutto l'interesse a perpetuare l'illusione.

Mi è impossibile davanti a una scena così efficace non dubitare del montaggio e della messa in scena; non condividere lo scetticismo di James Alistair Taylor, quella volta che Paul mentre gli dava una lezione di composizione al piano improvvisò davanti a lui melodia e parole di Hello Goodbye: certo, potrebbe averla inventata sul momento... oppure potrebbe averla recuperata in quel momento per regalare allo spettatore un'emozione in più. Nel caso di Get Back, a Paul serviva una canzone che non sembrasse una "sua" canzone, qualcosa che gli altri non riconoscessero immediatamente come farina del suo sacco: anche John, che in quel momento non c'era e che nella versione finale suonerà l'assolo. Tutto sembra dire che Paul non voleva più essere il boss, che Paul stava volontariamente facendo un passo indietro, cercando la collaborazione dei compagni che sembrano per lo più svagati (John) e in certi casi ostili (George). Tutto vuole suggerire: vedete, io ci ho provato fino alla fine, ma loro non collaboravano più. Sembra tutto così vero, ma resta una ricostruzione di parte.

Era fin troppo prevedibile che McCartney avrebbe chiesto ai montatori di edulcorare l'amarezza di quelle sessioni che Harrison considerava "le peggiori di tutti i tempi" e Lennon addirittura definì un "inferno... le più miserabili sessioni al mondo". Eppure, come ha dichiarato Ringo, ci sono ore e ore in cui quattro ragazzi scherzano e suonano volentieri assieme: bastava scegliere di mostrare soprattutto quelle. Certo, nessun montatore avrebbe potuto eludere l'impressione di smarrimento e di confusione a Twickenham. Dopo la morte del loro manager nel 1967, i Quattro si stanno maneggiando da soli, almeno in teoria. In pratica sono circondati da professionisti assunti a vario titolo – di cui diffidano – che spingono per un finale con il botto, un concerto all'altezza della loro fama, magari in un anfiteatro africano. Tra di loro c'è il giovane regista Lindsey-Hogg, a cui non sembra vero di poter filmare la fine del gruppo più famoso del mondo (ha piazzato cimici persino nelle fioriere della mensa). Due dei quattro reagiscono con un'ostilità che nel documentario potrebbe sembrare più passiva di quel che non fu: Harrison continua a dire di no a tutte le proposte più impegnative. A un certo punto abbandona lo studio con un gesto che sembra inconsulto, ma che sarà risolutivo. Lennon appare più passivo, come se di fronte a una decisione ormai ineludibile abbia deciso di non scegliere, di lasciare che le cose intorno gli accadano. Mentre suona ha scelto la sedia che dà le spalle alla cinepresa; alla chitarra sembra collaborativo ma a parte Don't Let Me Down non ha molto da offrire, tanto che il gruppo decide di recuperare quella Across the Universe che dopo essere stata scartata come singolo era stata comunque pubblicata nel disco della WWF e quindi non era più un inedito.

Quel che il documentario di Jackson non dice – quello che Jackson sceglie di non dire – è che Lennon e Ono in quei giorni avevano una storia importante con l'eroina. Quando all'indomani della fuoriuscita di George, Lennon arriva come al solito tardi, e si giustifica spiegando che aveva un'intervista con un network canadese, ci fornisce un prezioso punto di riferimento: l'intervista in effetti è disponibile su Youtube con l'eloquente titolo Two Junkies Interview. I due rispondono alle domande con voce a tratti catatonica, fissando il vuoto: tra una sigaretta e l'altra Lennon lotta per resistere all'impulso del vomito. Qualche ora dopo lo troviamo seduto a scherzare tra Paul e Ringo e – potenza del restauro digitale – sembra persino in forma. Guarda dritto la telecamera, spara i suoi nonsense a raffica. Però quel giorno non si suona, e anzi i tre decidono di interrompere le riprese. Torneranno da George, che porrà come condizioni l'abbandono del freddo studio di Twickenham e delle ipotesi di concerti all'estero. Perlomeno questa era la ricostruzione più assodata fin qui, ma il documentario stempera anche questo dettaglio: nessun ultimatum, i quattro si ritrovano a casa di George e decidono assieme di cambiare rotta. Che George Harrison abbia costretto Paul McCartney a rinunciare a gestire i Beatles in un certo modo è una cosa che a distanza di più di 50 anni quest'ultimo non riesce ancora ad accettare. Il documentario resta un lavoro titanico e prezioso ma davvero, ogni volta che discutono, e litigano, o smentiscono di aver litigato, o inventano una canzone, godetevi tutto: il discorso, il litigio, e soprattutto la canzone – ma non credeteci troppo. Un reality non è la realtà, anche se ci suonano i Beatles.

Dieci anni in Paradiso

01-11-2021, 10:16anniversari, autoreferenziali, feste, Il Post, santiPermalink1° novembre – Tutti i Santi

A chi di voi legge abbastanza abitualmente il Post, può capitare ogni tanto di trovare in prima pagina un pezzo sul santo cattolico del giorno. Di solito li firmo io, e non parlano necessariamente del santo del giorno. A volte non è proprio il santo cattolico - a volte non è nemmeno un santo - a volte non parlano proprio di niente in particolare, ma insomma ormai sono una tradizione, da quand'è che sul Post escono questi pezzi? Da dieci anni. Auguri! Cioè in realtà il blog dedicato aprì dieci anni e quasi un mese fa (il primo pezzo era dedicato a Santa Teresina del Bambin Gesù), ma credo abbia più senso festeggiare nel giorno dedicato a tutti i Santi. Come passano in fretta dieci anni, ultimamente.

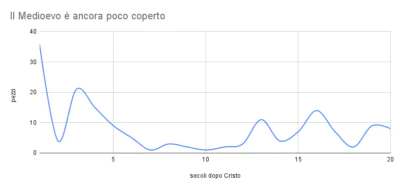

|

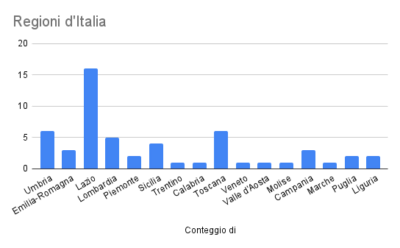

| Santi agiografati sul Post per secolo dopo Cristo. |

L'idea era molto più antica (ho degli appunti che risalgono al 2002) e ispirata, credeteci o no, all'oroscopo di Internazionale, sì quello di Bob Brezsny che in realtà credo di avere smesso di seguire proprio verso il 2002 quando ho capito, e mi ci è voluto pure un po', che non era ironico, che ci credeva davvero. Ma insomma il concetto era simile: decostruire una delle classiche rubriche da quotidiano, usarla come cavallo da Troia per scrivere tutto quello che mi andava. Ovviamente i santi non hanno l'appeal dell'oroscopo, ma non bisogna sottovalutare che ogni giorno è l'onomastico di qualcuno - certo, è un discorso che funziona finché si dedicano pezzi a Francesco o a Teresa, non ad Agabo o a Gwynllyw. In ogni caso il nome più gettonato fin qui è Giovanni: Giovanni Bosco, Giovanni Nepomuceno, Giovanni decollato, Giovanni da Copertino, Giovanni Paolo II, Giovanni Damasceno, Giovanni Evangelista e non dimentichiamo che anche Francesco d'Assisi in realtà si chiamava Giovanni (c'è anche un pezzo su Giovanni Lindo Ferretti, che però non è ancora esattamente un santo, anzi spero lo diventi il più tardi possibile). Tra i nomi femminili probabilmente vince Maria, non solo perché alla madre di Dio sono già stati dedicati nove pezzi, ma anche grazie a Maria Maddalena, Maria Goretti, Maria Egiziaca, Marguerite-Marie Alacoque e perché no? Jean-Marie Vianney.

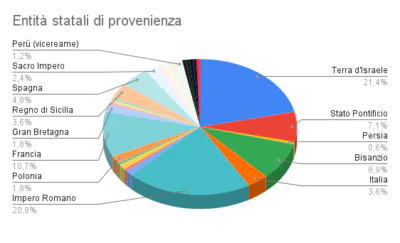

|

| Provenienza geografica (se i confini fossero sempre stati quelli del 2021). |

Ho messo un link al primo pezzo ma è molto difficile che funzioni - come notano gli esperti, Internet come archivio è una frana. In particolare dopo due o tre anni il Post fece un restyling generale e non vorrei che sembrasse una critica, insomma lo so che sono cose inevitabili, ma i link più vecchi non funzionano più e alcuni pezzi sono visibili solo parzialmente, perché erano divisi in pagine. A volte penso che dovrei mettere a posto tutto, un pezzo alla volta. Altre volte penso che si farebbe prima a ripartire da capo. Ho cominciato entrambe le cose e mi sono interrotto entrambe le volte. Sul mio vecchio blog personale ho ricopiato quasi tutti i pezzi, ovviamente modificando le cose di cui mi vergognavo di più e a volte smontando e rimontando cose qua e là e ora il risultato è che in giro per il web ora ci sono due o tre versioni dello stesso pezzo. Una cosa molto medievale, tutto sommato.

Ho detto medievale? Quando ho cominciato ero convinto che avrei parlato soprattutto di Medioevo, ma a quanto pare non è stato così. Anche se la media di tutti i pezzi (inclusi quelli dedicati ai patriarchi e ai profeti della Bibbia, la cui datazione è abbastanza incerta) mi dà come risultato il 745 dC, i secoli più visitati in assoluto sono il primo (una ventina di pezzi è dedicata a personaggi del Nuovo Testamento) e il terzo, il secolo ruggente dei martiri. Il personaggio più antico sarebbe Isacco: quello più recente, sia per età che per canonizzazione, Giovanni Paolo II, non a caso soprannominato "Santo subito". Il secolo medievale più frequentato è il Duecento, grazie agli ordini mendicanti. C'è un altro picco più difficile da interpretare nel Cinquecento. La contemporaneità (Otto e Novecento) si difende bene: una ventina di santi su... a proposito, quanti santi abbiamo coperto fin qui?

|

| Santi per cittadinanza, un grafico che non ha moltissimo senso. |

Il conto è difficile. Occorre detrarre i pezzi in cui davvero il santo era un mero pretesto, e i casi in cui ho voluto trattare da santo un personaggio che non lo è, o un santo che la stessa Chiesa ha riconosciuto come mai esistito (Simonino). Ma è capitato anche il contrario, ovvero che uscisse sul Post un pezzo su una santa che ancora non lo era (Angela da Foligno) e qualche anno dopo lo è diventata. Al netto di ciò il conteggio dice 10243, a cui bisogna evidentemente detrarre le diecimila vergini che secondo la leggenda sarebbero state martirizzate con Sant'Orsola (ma è probabile che si tratti di un errore di traduzione). Se evitiamo di contare anche i 40 martiri di Sebastea e i 26 compagni di Paolo Miki (questi ultimi purtroppo furono crocefissi davvero in Giappone, non è una leggenda) si arriva al comunque ragguardevole totale di 178: a questo punto l'obiettivo di farne almeno 365 non sembra poi così lontano. Speriamo che i prossimi dieci anni non scorrano ancora più veloci. Abbiamo 60 martiri (più i 40 di Sebastea), 42 vergini, 35 vescovi, 113 eremiti, sette monaci (per lo più benedettini), sedici frati (con una netta preponderanza dei francescani), 19 religiose, soltanto quattro gesuiti, 13 personaggi dell'Antico Testamento tra cui sette profeti; 14 teologi, 5 apostoli; l'unica categoria che si può dire chiusa è quella degli evangelisti, quattro su quattro.

|

| Santi italiani per regione |

Da dove vengono i Santi di cui qui si è parlato? Qui il conto è complicato dal fatto che in duemila e più anni i confini sono cambiati e di molto, al punto che una delle nazioni più rappresentate sarebbe la Turchia: che però al tempo dei dieci santi in questione non si chiamava ancora così, dato che i turchi vivevano altrove. In ogni caso, se decidiamo di applicare arbitrariamente i confini di oggi a tutti i santi di tutte le epoche, scopriamo che un terzo del totale proviene dalla cosiddetta Italia. All'interno di quest'ultima, il Lazio è decisamente la regione più venerata, e in generale metà dei Santi proviene dal centro, tra Toscana e Abruzzo. La seconda nazione contemporanea, con un quinto del totale, sarebbe Israele, e non sorprende: al terzo la Francia, al quarto appunto la Turchia. Se invece proviamo ad assegnare a ogni santo la cittadinanza che gli sarebbe spettata alla nascita... entriamo in un ginepraio di questioni oziose; diciamo che prevale la nazionalità ebraica, da Isacco a San Pietro, sempre con un quinto del totale: al secondo posto l'Impero Romano classico, quello che crolla ufficialmente nel 476. Ma è un dato che non dice un granché. Più rilevante contare i santi per sesso: risulta che tre su quattro sono maschi, e se probabilmente sul calendario il rapporto è appena un po' meno sbilanciato in loro favore, mi sembra incredibile aver dedicato 42 pezzi a delle sante, insomma a delle donne: mai me ne sarei creduto capace. A proposito di sessi bisogna rilevare che anche in una categoria come quella dei santi, che non si segnala certo per fluidità, i casi di ambiguità sono meno infrequenti di quel che si potrebbe pensare: abbiamo almeno tre santi rivendicati come patroni dalla comunità LGBT (Sebastiano, Sergio e Bacco) oltre a tre crossdresser, se includiamo nella categoria oltre a Marina e Vitaliano anche Giovanna d'Arco, dato il peso che la scelta di vestire abiti maschili ebbe nella sua incriminazione.

|

| Non riapriamo l'annoso dibattito |

Colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno letto fin qui e scusarmi per tutte le volte che mi avete chiesto qualcosa e non vi ho risposto per ignavia o sbadataggine: prometto che d'ora in poi sarò più sollecito ecc. Ringrazio i redattori del Post, che mi hanno corretto tante cose, e il peraltro direttore che mi ha sempre lasciato libero di scrivere qualsiasi sciocchezza: un onore che ho ripagato scrivendone molte, e molte ancora spero di scriverne. Certo, lo sappiamo tutti, Brezsny è su un altro livello, ma si fa quel che si può. Alla prossima.

Sergio e Bacco: santi, sposi e gay?

07-10-2021, 02:36Il Post, omofobie, santiPermalink7 ottobre: Santi Sergio e Bacco, martiri e patroni dei matrimoni gay

|

| Robert Lentz, 1994 Icona per il gay pride di Chicago |

Si sa che le torture delle storie di martiri si assomigliano un po' tutte, per via che gli agiografi si leggevano tra loro e si copiavano spesso. Di santi frustati e bastonati ce n'è tanti, ma di santi costretti a vestirsi da donna ci sono solo questi due graduati dell'esercito, la cui amicizia fraterna è spesso sottolineata nelle icone da un altro elemento inusuale: le due aureole appaiono intrecciate. Del resto è lo stesso Bacco, apparendo a Sergio la notte prima del martirio, a dare l'impressione di non poter salire in cielo senza di lui, tradendo una certa fretta che il sacrificio si completi. Insomma Sergio e Bacco – che in Oriente diventarono santi molto popolari dopo il quarto secolo – sembrano comportarsi come una coppia. Prima qualcuno avrebbe avanzato l'ipotesi: e se fossero quel tipo di coppia? E se questa fosse stata la loro vera colpa, taciuta dagli agiografi ma rivelata indirettamente dal bizzarro castigo escogitato dall'imperatore: la parata in vesti femminili, una parodia del matrimonio?

|

| Santo Sergio (basilica di San Demetrio a Tessalonica) |

L'ipotesi di Boswell è stata più volte smontata, anche da studiosi che riconoscono il valore pionieristico delle sue ricerche: e però non è difficile capire perché sia stata abbracciata da molti militanti LGBT. Per Foucault, semplificando brutalmente, l'omosessualità come la intendiamo oggi è un costrutto sociale: esiste finché esiste la nostra società, che è tutt'altro che una società ideale. Per Boswell l'omosessualità è qualcosa di più vicino a un dato di natura: ne sono esistiti in qualsiasi società, e hanno sempre variamente cercato di ottenere un riconoscimento della loro condizione e delle loro relazioni. Per quanto labili siano le prove, la teoria ha il pregio di venire incontro alle aspirazioni di tanti desiderosi di conciliare la propria omosessualità con la fede cristiana; magari è solo una leggenda, ma non più di qualsiasi altra leggenda di santi: esiste perché qualcuno ne ha sentito il bisogno. Nel 1996 un pittore frate francescano (e gay), Robert Lentz, dipinse per il gay pride di Chicago un'icona dei Santi Sergio e Bacco che divenne immediatamente il pezzo più riprodotto del suo catalogo. I due santi di Lentz sono trentenni di aspetto atletico, com'è lecito del resto immaginare due ufficiali dell'esercito, ma molto diversi da quelli tramandati dall'iconografia bizantina, che invece ne sottolineava gli aspetti quasi femminei.

|

| Il Cameo "Rothschild": ritratto di Onorio e moglie e (in seguito) di Bacco e Sergio |