Questa canzone fa impazzire i fascisti?

25-04-2021, 11:0525 aprili, cantare, Fenoglio, musica, resistenzaPermalinkC'è una canzone di Bruno Lauzi su una balalaika che nelle steppe si annoia a suonare sempre le solite fredde canzoni e alla fine riesce a convincere un suo amico Flauto ad assumerla nell'orchestra Bolscioi. Come a Balalaika riesca questa opera di convincimento, Lauzi non lo spiega, siccome è una canzone per bambini; ma da lì in poi pende sulla protagonista come un sospetto di scarsa serietà che le strofe successive non dissolvono. Una volta approdata su un palcoscenico internazionale, Balalaika non tarda a perdere la testa per un Mandolino che se la porta a Napoli: addio Bolscioi, addio mie steppe.

La musica ovviamente segue l'evoluzione della storia, senza neanche troppo affaticarsi: balalaike e mandolino non è che suonino tanto diversi. Che è forse il motivo per cui i russi, con la loro pur straordinaria cultura musicale, appena riuscirono a captare sulla tv sovietica il Festival di Sanremo impazzirono. È come se la melodia italiana fosse kryptonite per loro. Ma la musica russa, agli italiani, che effetto faceva?Il ragazzo nicchiava, una fiera, tarchiata e grinning figura. Da intorno e sotto aumentarono le insistenze e quello allora intonò «Fischia il vento, infuria la bufera» nella versione russa, con una splendida voce di basso. Tutti erano calamitati a quel podio, anche gli azzurri, anche i civili, ad onta della oscura, istintiva ripugnanza per quella canzone così genuinamente, tremendamente russa. Ora il coro rosso la riprendeva, con una esasperazione fisica e vocale che risuonava come ciò che voleva essere ed intendere, la provocazione e la riduzione dei badogliani. L’antagonismo era al suo acme sotto il sole, il sudore si profondeva dalle nuche squadrate dei cantori.

|

| storiaminuta.altervista.org |

Nell'estate '44 Johnny nelle Langhe ascolta ancora i partigiani della Garibaldi cantare Katyusha in russo. A cento km di distanza, nel savonese, la canzone ha già un suo testo in italiano, opera del comandante partigiano Felice Cascione. La canzone l'aveva portata dalla Russia un effettivo del Genio Pontieri, Giacomo Sibilla. Sulla musica che Sibilia aveva sentito cantare nelle retrovie dai ragazzi e dalle ragazze russe, Cascione aveva riadattato un testo scritto pochi mesi prima, quando ancora studiava medicina a Bologna. Il vento, la bufera, le scarpe rotte, tutto l'apparente realismo della composizione, Cascione lo stava immaginando, né avrebbe avuto molto tempo per goderselo: in febbraio era già morto in un conflitto a fuoco.

Per una meravigliosa coincidenza, la lirica russa comincia con un'immagine primaverile ("Meli e peri erano in fiore") e quella italiana col furore dell'inverno: fischia il vento, infuria la bufera. L'originale è una canzone d'amore, a modo suo: Katyusha è un'eroina tanto quanto il bel soldato, lui custodirà la patria tanto quanto lei custodirà il suo amore (il che è altrettanto eroico, evidentemente), insomma, tutti facciano il loro dovere e la vittoria non tarderà. Il che non impediva alle ragazze russe di cantarla agli italiani nelle retrovie. Fischia il vento sfoggia un romanticismo completamente diverso: il fiero partigiano è votato alla morte, non ha donne a casa che lo aspettano o comunque non deve pensarci, il che lo rende tremendamente sexy: ma le donne devono contentarsi di donargli un sospir.

Un consiglio a chi odia lo schwa

21-04-2021, 01:24contro la lingua italiana, Il Post, santiPermalink22 aprile – Santə Alessandra, Apollo, Isacco e Cordato, martirə in Nicomedia nel 303.

Alessandra è una leggendaria moglie di Diocleziano, che avrebbe tentato di difendere i cristiani presso l'imperatore persecutore per eccellenza; quest'ultimo, dopo averla torturata un po' con le sue mani l'avrebbe fatta decapitare. Non sono poi tanti i casi in cui il torturatore-persecutore della martire è il marito (che in una versione alternativa non è il solito Diocleziano, ma il re persiano Damazio). Alessandra non solo ha le carte in regola per essere considerata patrona delle vittime dei mariti violenti, ma si trova anche tradizionalmente inserita in un gruppo di martiri dell'altro sesso (Apollo, Isacco e Cordato dovrebbero essere dei funzionari o dei servi che avevano cercato di difenderla). I martirologi a questo punto dovrebbero recare la dicitura "Santi Alessandra, Apollo, Isacco e Cordato", con il maschile plurale che è il genere tradizionalmente adottato nel caso un insieme contenga elementi di entrambi i generi grammaticali (è il cosiddetto "maschile sovraesteso"). Io qui invece ho usato lo schwa, perché volevo vedere che effetto faceva.Lo schwa (che in italiano si può anche scrivere scevà) è "una vocale centrale media, che nell'alfabeto fonetico internazionale viene indicata con il simbolo ə". Da qualche mese sta circolando in alcuni ambienti on e off line la proposta di utilizzarlo in tutti i casi in cui l'italiano preveda il maschile sovraesteso. La prassi vuole che in questi casi si usi il genere maschile (che in fondo non esiste, è un "non femminile"); ma appunto, la prassi si può sempre cambiare. All'esigenza di stabilire una parità tra i due generi grammaticali si sovrappone (e in certi casi si confonde) la messa in discussione del binarismo di genere, che nei Paesi anglofoni ha ispirato la proposta di pronomi personali "gender neutral", come "they" al singolare, per indicare qualcuno che potrebbe essere sia "he" sia "she" ma anche non riconoscersi in nessuno dei due. Rispetto ad alcune proposte avanzate negli ultimi 30 anni, come l'asterisco, Lo schwa introduce un'evoluzione importante: lo schwa non viene proposto soltanto come un segno grafico, ma anche fonetico. Non si tratta di una semplice convenzione grafica, ma di modificare effettivamente la fonetica della lingua italiana. Negli ultimi giorni il comune di Castelfranco Emilia ha fatto parlare di sé annunciando che da qui in poi lo userà nei documenti pubblici.

Per quel che vale il mio parere – non molto – lo schwa non mi sembra una soluzione efficace a un problema che comunque c'è. Le mie ragioni sono abbastanza banali: è un simbolo scomodo. Scomodo da trovare sulla tastiera (ma quello si potrebbe risolvere, anche € all'inizio era introvabile) e scomodo soprattutto da leggere: da lontano sembra troppo simile a una a minuscola, e molte volte mi è già capitato di percepirlo come una a, prima di rendermi conto che lo stavo leggendo male. Quando provi poi a scriverlo su un foglio o su una lavagna, ti rendi conto che è oggettivamente difficile tracciare uno schwà che non si possa confondere con una a – in effetti il relativo successo di una proposta del genere è anche un segno di tempi in cui la scrittura è sempre più digitale e sempre meno manuale. Non escludo che parte del mio fastidio derivi da un'incipiente presbiopia, ma insomma a me lo schwa non piace, come non piacciono tutti i simboli poco leggibili perché poco distinguibili da altri più usati. Capisco comunque e rispetto le ragioni di chi lo usa, e capirei e rispetterei anche chi non lo vuole usare, se soltanto riuscisse a spiegarsi civilmente e non brandisse armi inesistenti o citasse regole grammaticali che conosce spesso per sentito dire.

I motivi per cui lo schwa non mi piace sono anche quelli per cui fino a qualche giorno fa pensavo che non avrebbe mai vinto la sua battaglia (a questi motivi però ne va aggiunto un altro, credo decisivo, che rivelerò soltanto in fondo al pezzo). Che lo schwa fosse diventato materia di dibattimento lo avevo scoperto leggendo gli interventi della sociolinguista Vera Gheno. All'inizio lei stessa ne parlava come di un'ipotesi scherzosa e forse si limitava a includerla in un elenco di soluzioni possibili (l'asterisco, il punto, lo spazio, la "u", ecc.), ognuna delle quali presentava pregi e difetti. In questo come in altri casi comunque non dipende dal linguista decidere chi vincerà: la Gheno non si è mai stancata di ricordarci che la lingua la fanno i parlanti, che insomma dipende tutto da noi e dalla nostra volontà di innovare o no. Sempre a lei, in un secondo momento, mi pare che si debba l'osservazione che lo schwa stava prendendo piede, seppure in ambienti molto circoscritti, proprio a causa dei suoi limiti, proprio perché era un simbolo difficile da trovare e da pronunciare: questa difficoltà richiedeva impegno, e questo impegno finiva per gratificare gli attivisti che lo usavano. A questo punto se siete ingegneri un po' state soffrendo (oppure, se state soffrendo, sapete che siete un po' ingegneri dentro); se invece avete una formazione più umanista, può darsi che stiate già annuendo mentalmente, perché gli umani spesso seguono queste strade tortuose e non previste dagli ingegneri: invece di passare dalla via comoda, un sacco di gente si affolla su quella difficile, e lo fanno esattamente perché è difficile, perché richiede disciplina e sancisce il tuo ingresso in una comunità di iniziati che ti riconoscono anche dalle vocali che adoperi. I motivi per cui non credevo che la schwa non avesse una chance sono diventati i motivi per cui potrebbe invece farcela. Però.

Però un conto è vincere il derby con l'asterisco e con altri astrusi simboli non pronunciati: un altro conto è ritrovarsi sulla carta intestata di un comune italiano. Può davvero lo schwa uscire dalla nicchia, e diventare il ventisettesimo carattere del nostro alfabeto? Dipenderà da molte cose, più sociali e politiche che linguistiche perché alla fine davvero la lingua si adatta a chi la parla: ok alle elementari non ve lo spiegavano così... ma alle elementari avevate bisogno di sicurezze. Dipenderà molto da quanto se ne parla, e questo mi sollecita un consiglio a tutti gli odiatori dello schwa: non lo sopportate, vi sembra un brutto scherzo, volete che scompaia? E allora non usatelo, non leggetelo, ma soprattutto non prendetevi gioco dello schwa. Lo so che sembra uno zimbello perfetto: ma più lo prenderete in giro, più lo spargerete in giro. Più la gente lo vedrà, più lo riconoscerà, e troverà sempre meno strana l'idea che qualcuno lo usi davvero. Se davvero quel che vi preme è la purezza della lingua italiana e del suo vocalismo, lo schwa dovete fare voto di non pronunciarlo mai: e di proibire ai vostri cari di pronunciarlo non solo in vostra presenza.

Se invece la vostra priorità è sfottere il politically correct, presto o tardi il politically correct vincerà, e i vostri figli vi chiameranno genitorə. Non è davvero la prima volta che un fenomeno linguistico si impone grazie all'avversione di una parte dei parlanti – forse è uno dei motivi per cui a un certo punto abbiamo smesso di parlare latino. Pensate a quanti concetti storici o estetici hanno adottato un nome che all'inizio era considerato uno sfottò: il barocco, l'impressionismo, i macchiaioli, il cubismo, i fauves, il punk, i no global: tutti nomi coniati per prendere per il culo minoranze che dopo un po' li hanno rivendicati come bandiere, e adesso stanno sui libri. Per fare l'esempio più vicino a noi (così vicino che riguarda di nuovo Vera Gheno), pensate cos'è successo a "petaloso". La parola non esisteva; una collaboratrice della Crusca si limitò a osservare che era ben formata, e che il successo della parola dipendeva come sempre dalla disponibilità dei parlanti a farla propria. Si vide presto che i parlanti non avevano tutta questa necessità di usare la parola "petaloso", salvo un ristretto ma agguerrito circolo di attivisti di destra che si mise a rovesciare sull'innocuo neologismo una carica polemica degna di fenomeni ben più interessanti, arrivando a coniare il concetto di "sinistra petalosa". Da un punto di vista linguistico, il risultato è che oggi "petaloso" esiste, (per esempio su treccani.it) soprattutto grazie a loro. Ecco, se volete che lo schwa resti all'ordine del giorno, non avete che da seguire lo stesso sentiero.

Se invece non volete che prenda piede, rimanete immobili. I neologismi son come le vespe, agitarsi è controproducente. Mentre fate il vostro esercizio di immobilità, magari provate a indagare sulle ragioni della vostra aggressività, perché davvero, anche quando litighiamo per un accento, sotto quell'accento c'è sempre qualcosa di più interessante. Parlo per me: ogni volta che infierisco contro la barbara usanza di togliere l'accento da sé stesso, io lotto contro una concezione elitaria della lingua, che difende i suoi privilegi tendendo ad accumulare nei manuali di ortografia eccezioni su eccezioni, non importa quanto astruse. Voi, invece, quando reagite con tutto questo fastidio a un banale grafema, cosa state difendendo realmente? La superiorità del genere maschile sul femminile? Faccio fatica a crederci, manco Pillon o Adinolfi secondo me ci credono più davvero. La vostra infanzia, le 26 lettere appese a quella parete che sosteneva le vostre certezze elementari? E scusate se ve lo chiedo: siete per caso del nord Italia? Perché lo schwa, diciamolo: suona un po' troppo napoletano.

Ecco, questo credo sia il vero motivo per cui potrebbe non farcela. Se vuoi lanciare un fenomeno linguistico prima o poi devi prendere Milano, e a Milano lo schwa non è che suoni alieno, anzi. Suona heimlich, diremmo in quella lingua in cui la stessa parola può significare sia "domestico" sia "inquietante". Smorzare i plurali con una vocale muta o quasi muta significa rinnegare una settentrionalità acquisita col benessere, accettare il proprio destino di capitale della diaspora meridionale, di Seconda Napoli, e abbracciare finalmente la lingua rimossa dei nonni e degli zii. Forse sarà inevitabile, ma come si dice: ha da passare una nottata.

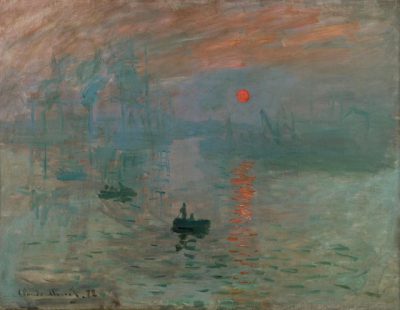

Il santo che puzzava

15-04-2021, 19:58Il Post, santiPermalinkBenedetto Giuseppe Labre (di Antonio Cavallucci, 1795)

(niente aureola, non era ancora tecnicamente santo).

16 aprile – San Benedetto Giuseppe Labre (1748-1783), mendicante e modello.

Certi Santi hanno vite da romanzo, altri hanno vite che al massimo ci fai una fiction su Rai1. Quella di Benedetto Labre somiglia più a un segmento di Chi l'ha visto.

[Ora torniamo a occuparci di un caso che seguiamo da qualche anno... anche perché continuano ad arrivarci numerose segnalazioni... stiamo parlando di Benoît-Joseph Labre, un bel ragazzo francese che qualche anno fa è stato espulso da un convento dei certosini e ha fatto perdere le sue tracce. Ecco, in questi anni sono stati in molti a riconoscerlo sulle vie dei pellegrini, in particolare nei pressi della Casa Santa di Loreto, ma se torniamo sul suo caso è perché abbiamo scoperto qualcosa di eccezionale, che dimostrerebbe che davvero Benoît si trova a Roma, come molti telespettatori che hanno telefonato sospettano... ma prima vediamo la scheda].

Benedetto è un ragazzo inquieto come ne nascono in tutti i secoli – compreso il Settecento, che per loro fu uno dei più complicati. Nato nell'Artois, Francia settentrionale, in una famiglia numerosa che tira a campare, Benoît-Joseph è allevato da uno zio canonico che gli insegna i rudimenti della fede e della carità, senza sottrarsi dal fornire esempi fin troppo pratici, al punto che durante un'epidemia di tifo muore soccorrendo gli infermi. A diciott'anni Benoît sembra avere già chiara la vocazione alla vita contemplativa, ma i conventi certosini e i monasteri in cui prova a rinchiudersi lo allontanano tutti, spaventati pare dal suo rigore ascetico. Il ragazzo è troppo angosciato, scrivono. "Le sue pene spirituali fanno temere per la sua testa", scrivono i cistercensi di Sept-Fons, dove veste per qualche tempo la tonaca di novizio. Siamo nel secolo dei lumi, persino i monaci restano scettici davanti a un così ligio imitatore di Cristo. Un'altra possibile spiegazione – che non compare nelle agiografie – è che la famiglia non potesse permettersi da pagargli un vitalizio; né il malaticcio Benoît-Joseph dava l'impressione di potersi guadagnare la vita monastica sobbarcandosi delle mansioni più umili. Anche la vita contemplativa è per chi se la può permettere e forse non era il caso di Benoît. Il quale a un certo punto, non sapendo più a che santo votarsi, comincia semplicemente a mettere un piede dietro l'altro, e non smette di camminare finché ne muore.

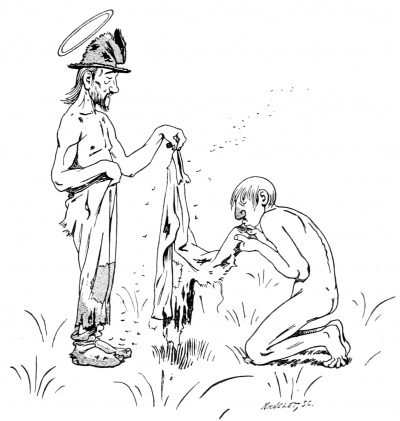

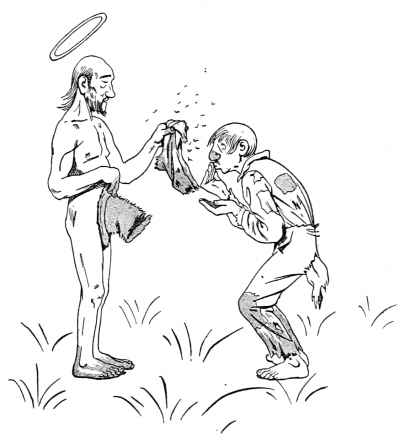

|

| Illustrazioni del "Lamento del Buon San Labre", canzone di Maurice MacNab, raccolta tra le Chansons du Chat Noir (il locale in cui nacque il cabaret). |

|

| Monumento funebre a Benedetto Giuseppe Labre, di Achille Albicini (1892), in Santa Maria ai Monti. Foto di Pareloup, CC BY-SA 4.0 |

|

| E insomma Benedetto, qui già aureolato, incontra questo poveraccio più nudo di lui, e comincia a regalargli i suoi preziosi vestiti – ma strofa dopo strofa, il poveraccio continua a tremare e San Benedetto non sa più di che svestirsi. |

Un'altra cosa che si dice è che i santi emanino un profumo soave – l'"odore di santità" – da morti e in certi casi persino da vivi. Benoît invece puzzava, su questo le fonti concordano. Pare che dopo aver transitato da un santuario avesse fatto il voto di non lavarsi più, un dettaglio che nel secolo precedente sarebbe quasi passato inosservato (e anche la puzza, forse sarebbe stata considerata niente più che un odore più pungente di altri). Ma il Settecento ormai volgeva al termine, acqua e sapone erano tornati di moda e persino i suoi più sfrenati ammiratori non potevano negarlo, Benoît puzzava. Può darsi che persino il cattivo odore lo abbia aiutato a mantenere un minimo distanziamento da un popolo che a un certo punto cominciò a trattarlo da santo, a chiedere consigli e veri e propri miracoli, ma ecco, senza affollarsi troppo intorno al suo giaciglio pulcioso; senza accalcarsi, stroncando sul nascere qualsiasi sospetto sul trasporto dei fedeli e delle fedeli per quel bel ragazzo che si poteva guardare (da lontano) ma toccare no. Sia come sia, la vita di strada è la più breve in ogni secolo, e quella di Benoît terminò a trentacinque anni, mentre partecipava a una liturgia quaresimale in Santa Maria dei Monti. La folla che accorse al grido "È morto il Santo" rese necessario l'intervento delle guardie pontificie.

|

| Dopo essersi completamente denudato, il Santo chiede al povero: ma com'è che tremi ancora? E lui risponde: perché da che sono nato ho il ballo di San Vito. Sipario. |

Agabo, il grillo parlante

08-04-2021, 03:47Chiesa, economie, Il Post, santiPermalink8 aprile – Sant'Agabo (I secolo), miniprofeta di sventure

|

| Anche Collodi si serve due volte del Grillo nel suo vangelo (anche se l'aveva già fatto uccidere da Pinocchio, e gli tocca resuscitarlo). |

Auguri a tutti gli Agabi, che nome buffo avete. Suona greco ma probabilmente deriva dall'aramaico Hagab, "grillo", nome non inadeguato a un minuscolo profeta che compare soltanto in un paio di versetti degli Atti degli Apostoli. In entrambi i casi Agabo si rivela sia menagramo sia funzionale alla storia che l'evangelista Luca sta raccontando, al punto dal farci sospettare che più che un profeta vero sia una di quelle comparse molto pratiche, che in un film dicono esattamente quello che gli spettatori devono sapere per capire cosa sta per succedere.

Nella sua prima comparsa (Atti 11,28) Agabo risulta essere il membro di un gruppo di profeti "scesi da Gerusalemme" ad Antiochia in uno dei momenti più cruciali della storia del cristianesimo. Dovremmo essere intorno al 45 dopo Cristo: il Vangelo è ancora un racconto orale che circola quasi esclusivamente in alcune comunità ebraiche tra Palestina e Siria. È un mondo di piccoli centri mercantili, orbitanti attorno a una delle tre metropoli del Mediterraneo: Antiochia di Siria (oggi Antiochia in Turchia). Qui per la prima volta i credenti in Gesù vengono chiamati "cristiani", e qui soprattutto, nel più importante crocevia del Medio Oriente, il loro messaggio comincia a spargersi anche tra i gentili non circoncisi, su iniziativa non si sa bene di chi ("cittadini di Cipro e di Cirene"). Quando la notizia arriva alla comunità di Gerusalemme, quella manda a verificare un emissario di prim'ordine, Barnaba, già molto attivo a Damasco. Quest'ultimo ha l'idea di portarsi con sé un personaggio già noto e controverso nell'ambiente, Saulo detto anche Paolo, che dopo essere sfuggito a qualche tentativo di omicidio da parte degli oppositori dei cristiani che si sentivano traditi da lui (non a torto), si era momentaneamente rifugiato a Tarso, la città dei genitori. Ad Antiochia, Saulo inizierà la sua opera di missionario tra i gentili ed è abbastanza suggestivo che quest'opera coincida con la prima operazione di fundraising: quando Saulo e Barnaba torneranno a Gerusalemme a far rapporto, non si limiteranno a parlare della nuova comunità multietnica di Antiochia, ma porteranno una generosa offerta in denaro.

|

| Antiochia oggi |

Sembrerebbe insomma che il diritto a fregiarsi del titolo di Chiesa di Cristo, i fedeli di Antiochia se lo siano pagato in moneta sonante, anche se Luca spiega che la colletta era stata ispirata da una profezia, appunto: la prima profezia di Agabo.

E uno di loro, di nome Agabo, alzatosi in piedi, annunziò per impulso dello Spirito che sarebbe scoppiata una grave carestia su tutta la terra. Ciò che di fatto avvenne sotto l'impero di Claudio. Allora i discepoli si accordarono, ciascuno secondo quello che possedeva, di mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea; questo fecero, indirizzandolo agli anziani, per mezzo di Barnaba e Saulo.

Notate quel "per mezzo": Luca ha premura di spiegare che Barnaba e Saulo non erano che i latori della donazione; che non l'avevano in nessun modo sollecitata. L'episodio resta comunque abbastanza ambiguo: perché raccogliere fondi proprio per la Giudea, se la carestia ci sarebbe stata "su tutta la terra"? E a proposito: la carestia poi ci fu? È difficile dire. Qualche cenno a una crisi nell'approvvigionamento delle provviste compare, ad esempio, nelle Antiquitates di Giovanni Flavio, un testo che però potrebbe essere stato interpolato in questo e in altri casi, da copisti antichi e medievali desiderosi di conciliarlo con gli eventi descritti nel Nuovo Testamento. Bisogna dire che erano fenomeni abbastanza ciclici in un'epoca in cui Roma si era trasformata nel ventre del Mediterraneo, un buco nero che ogni anno risucchiava una parte consistente della produzione cerealicola dalla Spagna all'Egitto. La carestia descritta da Luca dovrebbe avere un carattere universale, eppure l'evangelista l'accantona subito dopo averla evocata, un mero pretesto per una raccolta di fondi.

|

| Corinto sotto la neve |

Quasi dieci anni più tardi, ritroviamo qualche traccia di un'analoga raccolta nelle due lettere ai cristiani di Corinto. Le scrive Saulo, che tutti ormai chiamano Paolo, nome che gli spetta in quanto cittadino romano. Corinto non è una metropoli come Antiochia, ma è una città con una spiccata identità mercantile e addirittura turistica: i suoi giuochi rivaleggiano con quelli di Olimpia, e in generale si avverte una rilassatezza dei costumi che impensierisce l'Apostolo. Il quale tra un rimbrotto e un'ammonizione non dimentica mai di accennare a questa cosa importante che è la colletta – riuscendo in entrambe le lettere a specificare che non è lui che la sollecita e non sarà lui a passare a raccoglierla:

Quanto poi alla colletta in favore dei fratelli, fate anche voi come ho ordinato alle Chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settimana ciascuno metta da parte ciò che gli è riuscito di risparmiare, perché non si facciano le collette proprio quando verrò io. Quando poi giungerò, manderò con una mia lettera quelli che voi avrete scelto per portare il dono della vostra liberalità a Gerusalemme. (1 Corinti 16,1-4)

La colletta è settimanale ed è destinata ai "Santi", che in questa primissima fase del cristianesimo non sono quelli della nostra rubrica, ma i membri ancora in vita della comunità cristiana di Gerusalemme: apostoli e altri testimoni della predicazione e del martirio di Cristo – e non c'è dubbio che in una fase in cui il Vangelo era ancora orale, la loro vita fosse un patrimonio prezioso. In un primissimo momento il gruppetto guidato da Pietro aveva messo in pratica una rigorosissima comunione dei beni. Lo stesso Barnaba, sembra di capire, si era guadagnato una posizione preminente devolvendo il ricavato di un suo podere (Atti 4,37). Vent'anni dopo, quella che era sembrata una cellula proto-comunista si è già evoluta in un ente benefico fondato sulla generosità dei suoi adepti, ben disposti a scambiare ricchezza in cambio di Grazia. Paolo, che pure ci tiene nelle epistole a non passare per un mero esattore, conosce l'importanza di motivare i contribuenti volontari e non si fa scrupolo di approfittare di quel senso di competitività che i Corinti dovevano nutrire nei confronti dei vicini Macedoni. Questi ultimi, Paolo li tratta esplicitamente da poveracci, notando che pur nella loro indigenza "hanno dato secondo i loro mezzi e anche oltre, spontaneamente" (2 Corinti 8,3). Possono i Corinti, che primeggiano in ogni cosa ("nella fede, nella parola, nella scienza, in ogni zelo") perdere proprio la gara della carità? "Conosco infatti bene la vostra buona volontà e ne faccio vanto con i Macedoni dicendo che l'Acaia è pronta fin dallo scorso anno, e molti sono stati stimolati dal vostro zelo" (2 Corinti 9,2). Questo zelo va tuttavia stimolato costantemente, onde evitare una figuraccia proprio coi confinanti ("non avvenga che, venendo con me alcuni Macedoni, vi trovino impreparati e noi dobbiamo arrossire, per non dire anche voi, di questa nostra fiducia... perché essa [l'offerta] sia pronta come una vera offerta e non come una spilorceria "(2 Corinti 9,4-5).

Qui e altrove Paolo dimostra quell'approccio pragmatico alle questioni economiche che lo avvicinano più all'evangelista Matteo (che probabilmente non lesse mai) che a Luca. Quest'ultimo è visibilmente a disagio, quando si parla di denaro. Nella sue mani la parabola dei talenti raccontata in Matteo (25,14-30) perde ogni accento turbo-liberale: il budget destinato dal padrone ai servi viene molto ridotto (non è più misurato in talenti ma in "mine", che valevano assai meno) e soprattutto è diviso in parti uguali tra i servi (Luca 19,12-27). Se Gesù deve proprio intrattenersi con un esattore delle tasse, soltanto Luca sente la necessità di avvertire il lettore che l'esattore in questione, Zaccheo, "donava la metà dei suoi beni ai poveri" (Luca 19,8). Lo stesso Luca non perde l'occasione di descrivere la Chiesa delle origini come un'utopia comunista ("Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune", Atti 2,42), né indietreggia quando si tratta di edulcorare i lati oscuri di un'utopia del genere: quando un adepto, Anania tenta di tenere per sé parte del suo patrimonio, Pietro se ne accorge e Anania... cade stecchito all'istante. Per Luca è un miracolo. Anche la moglie muore subito dopo: doppio miracolo. Malgrado queste morti soprannaturali, a un certo punto l'esperimento comunitario si interrompe, o comunque rimane confinato al carattere eccezionale della comunità di Gerusalemme – che però molto presto per sostenersi deve sollecitare la generosità dei cristiani periferici. Questa cosa forse Luca non l'accetta del tutto, al punto da inventare la profezia di Agabo: la donazione di Antiochia, che pure c'era stata (Luca non poteva negarla), era da considerare un evento eccezionale, causato da una carestia.

Tra Luca e Paolo, compagni di viaggio, è già lecito intravedere lo scontro di due concezioni economiche della Chiesa che non smetteranno più di contrapporsi: quella tratteggiata da Luca negli Atti continuerà a ispirare i più svariati esperimenti comunitari, dai francescani ai quaccheri. Ma a vincere sarà quella di Paolo: la Chiesa come un enorme dispositivo di raccolta fondi. Un modello che la renderà una struttura particolarmente competitiva nell'economia tardo-imperiale, che non prevedeva altre forme di welfare che non contemplassero la generosità dei cittadini.

|

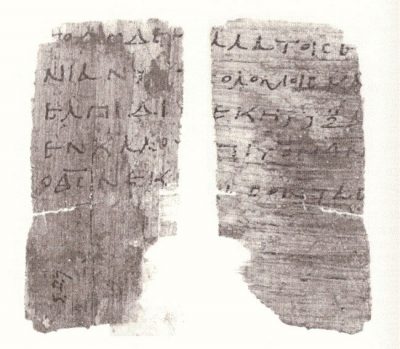

| Papyrus Oxyrhynchus 1597, il più antico frammento degli Atti pervenutoci. |

Agabo ritorna più tardi negli Atti degli Apostoli (21,10-11), in una fase in cui, usando la prima persona plurale, Luca lascia intendere di aver assistito direttamente ai fatti che racconta. Lui e Paolo stanno facendo tappa a Cesarea, ma sono diretti a Gerusalemme: e Agabo di nuovo viene da lì, con una nuova profezia. Luca lo presenta di nuovo, senza ricordarsi di averlo menzionato in precedenza – il che potrebbe anche significare che la seconda parte degli Atti, dove racconta dei suoi viaggi con Paolo, l'ha scritta un po' prima; mentre la prima parte, quella sulla Chiesa eroica degli esordi, l'ha ricostruita a posteriori. Anche stavolta Agabo è una comparsa strumentale al racconto: arriva, spiega cosa succederà, scompare:

Eravamo là da molti giorni, quando scese dalla Giudea un profeta, di nome Agabo. Egli venne da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: «Questo dice lo Spirito Santo: "A Gerusalemme i Giudei legheranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene, e lo consegneranno nelle mani dei pagani"». Quando udimmo queste cose, tanto noi che quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Paolo allora rispose: «Che fate voi, piangendo e spezzandomi il cuore? Sappiate che io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù»

Si capisce che senza Agabo che profetizza l'arresto, Luca e gli altri amici non potrebbero esortare Paolo a evitare il pericolo, e Paolo non potrebbe mostrarsi pronto al martirio. Agabo sembra davvero il tipico profeta "post eventum", quello che le azzecca tutte semplicemente perché è una pedina dello scrittore, che il futuro lo conosce già perché ormai è già passato. E infatti si limita a profetizzare l'imminente arresto di Paolo: non il martirio vero e proprio, che Luca non si sente di anticipare perché quando scrive gli Atti (60?), Paolo è ancora vivo, sebbene prigioniero a Roma.

Baricco e i suoi messia

04-04-2021, 22:48apocalittici e integrati, futurismi, religioniPermalink |

| Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro son lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine, o fichi dai rovi? |

Il passato è tutto ciò che non esiste più, e questo è triste, perché il passato è anche l'unica cosa che possiamo davvero conoscere (quel poco che possiamo). Ogni volta che cerchiamo di immaginare il futuro, non abbiamo altra scelta che rielaborare tutto quello che sappiamo già, ovvero tutto quello che il futuro inesorabilmente supererà. Già è difficile in generale non pensare all'elefante: ma questo è uno dei casi in cui l'elefante è tutto quello che sappiamo. Anche quando ce la mettiamo tutta alla fine non facciamo che formulare cose che a ben vedere sono elefanti senza zanne, o con due proboscidi, e mentre siamo lì a domandarci se abbia un senso far passare la coda tra le orecchie, qualcosa che proprio non s'è visto fin qui, ecco che ci passa davanti una giraffa – ehi, cos'era quella? Il futuro? E chi poteva immaginarselo?

|

| "Perché mi hai visto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!" |

Questo non significa che a furia di pensare al futuro come a una sottospecie del presente, non si possa in un qualche modo costringerlo a vestire zampe d'elefante anche quando non ne avrebbe bisogno – cioè se proprio insisti la Storia può anche ripetersi: purché in farsa. I francesi avevano questa idea che alla Monarchia avrebbe potuto seguire una Repubblica, perché lo avevano letto sui libri di Storia di Roma: ma a quel punto si poteva anche presumere che ne sarebbe seguito un Impero, e infatti così fu; avrebbe potuto chiamarsi in tanti modi, Secondo Direttorio o Nuova Monarchia, ma in un qualche modo ci si aspettava ormai un Impero. Con l'Impero poi ci si aspettava la pax romana, e invece ne seguirono più di dieci anni di guerre continentali, che a loro volta prefigurano le Guerre Mondiali, che furono due e al termine della Seconda tutti davano scontata la Terza, come si dà per scontato l'elefante: e invece venne una cosa mai vista prima, la Guerra Fredda. e poi quest'altra cosa imprevedibile fino al 1988 che forse qualcuno chiamerà Età della Globalizzazione e che potrebbe essere finita proprio con la pandemia, chi può dirlo? Napoleone era la Storia che passava a cavallo, l'Ever Given potrebbe essere la Storia che si impantana nel Canale di Suez. E magari invece no, magari tra sei mesi la pandemia sarà solo un brutto ricordo da gettarsi alle spalle e il traffico di merci circonderà il mondo in una morsa più pulsante che mai. Non ne ho la minima idea, non faccio che proiettare elefanti, quando arriverà una giraffa è già tanto se me ne accorgerò. Per fortuna di mestiere non vendo giraffe.

Baricco, viceversa.

Baricco nel suo ultimo intervento l'ha messo nero su bianco: lui è un messianico, e questo è il secondo motivo per cui mi metto a scrivere di lui il giorno di Pasqua (il primo motivo è che non ho voglia di lavorare).

Sempre questo istinto messianico ad aspettare il salvatore. A cercare una stella cometa nel cielo per capire dove sta nascendo. Principio speranza.

E vabbe'. Mi è venuto in mente un pezzo di qualche tempo fa, in cui contrapponevo gli apocalittici ai messianici. Ecco: non potevo chiedere di meglio, per illustrare la differenza, di un esempio come il suo. L'apocalittico vive nel timore e nel tremore che il mondo possa finire in qualsiasi momento e per colpa di chiunque, lui compreso. È l'erede di centinaia di generazioni di apocalittici, tutti sconfessati dai fatti, tutti a posteriori descrivibili come mitomani allucinati: e ciononostante come tutti quelli che lo hanno anticipato, l'apocalittico del 2021 è perfettamente credibile nel 2021; solo nel 2031 lo liquiderete come ridicolo. Ma nel frattempo dovete ammettere che ha i suoi argomenti, e che nessun apocalittico del passato li ha avuti tanto buoni come i suoi. Mai come oggi l'umanità risulta appesa a un filo, o magari a due o trecento, ma comunque sono fili e sono sottili. C'è troppa anidride carbonica nell'aria. Gli oceani si innalzeranno. Dal permafrost che si congela dopo milioni di anni resusciteranno virus e batteri che non conosciamo, forse sono già risorti. Nel frattempo cominciamo a crescere, siamo otto miliardi e non è chiaro di cosa ci nutriremo tra vent'anni; a dire il vero non è nemmeno chiaro dove ci procureremo l'acqua da bere: quanto al petrolio da bruciare, è escluso, non si può fare, chi lo farà dovrà essere fermato con le buone o le cattive e a tal proposito nelle ultime due velocissime ere abbiamo accumulato talmente tante armi che l'opzione di un'estinzione rapida e violenta continua a essere sul tavolo. Quando si parla di futuro, questi sono i dettagli che ha presente l'apocalittico; questi sono i pezzi del suo elefante. Baricco invece è contrariato perché pagare una bolletta con lo smartphone è ancora un po' difficile.

|

| Seriously? |

Baricco pensa che nel futuro metteremo da parte la razionalità, e coerentemente non si preoccupa di spiegarci perché di tante cose del XX secolo proprio la razionalità dovrebbe cedere il passo (e proprio mentre sull'affare con cui scrive gli algoritmi gli correggono gli errori di battitura). Glielo dice l'istinto. La mia ipotesi è che Baricco, immaginandosi alla svolta di un secolo, non riesca a non immaginare la svolta che conosce meglio in quanto uomo di cultura e musicologo. E in effetti, se ci avviciniamo meglio al suo elefante, ci rendiamo conto che assomiglia più a Beethoven che al K-pop.

Baricco ci chiede di abbandonare il Novecento, e senza accorgersene ne parla come fosse il Settecento razionalista. Baricco ci vorrebbe finalmente nel XXI secolo ma non può impedire di immaginarlo come un update dell'Ottocento romantico. Si potrebbe veramente prendere un po' di frasi, mescolarle a un Chateaubriand o a uno Schiller, e giocare a riconoscere chi ha scritto cosa. I messianici sono così, prenderli o lasciarli: hanno deciso di aspettare qualcosa, il che implica che qualcosa debba ancora arrivare, e se anche loro hanno un timore, è quello di non riconoscerlo quando arriverà. Gli ebrei lo aspettano da millenni; i cristiani in realtà lo hanno trovato, salvo che se n'è andato via subito, lasciando detto che torna: e di guardarsi nel frattempo dalle imitazioni. A quel punto apriti cielo: da duemila anni non facciamo che guardarci in cagnesco, chi sarà il vero messia? Potrebbe essere chiunque, compreso tu che leggi, ma è più facile che tu sia l'ennesimo falso messia, maledetto impostore. Sarebbe facile smontare tutte le previsioni di Baricco e mostrargli come tutto quello che lui s'immagina nell'elefante del futuro si sia già realizzato, a volte addirittura due secoli fa; senonché smontare il messia ai messianici è come rubare caramelle ai bambini: un gesto non solo vigliacco, ma che non regala all'adulto che una misera soddisfazione – alla nostra età che ce ne facciamo, delle vostre caramelle?

|

| Chaque age a les prophetes qu'elle mérite |

Baricco in pandemia lamenta "l’autorità razionale di un preside ottuso" – e i presidi nel frattempo si stanno facendo in quattro per recepire direttive ministeriali, regionali, collegiali e genitoriali; "la cieca rigidità dei programmi ministeriali", che sono stati aboliti più di trent'anni fa e da allora popolano i sogni degli editorialisti, come quei genitori crudeli che non abbiamo avuto e segretamente rimpiangiamo. Baricco prepara nel deserto la strada a una miracolosa Start Up "destinata a smantellare l’assurda complessità del pagamento delle multe", si immagina tutto un complesso burocratico-industriale che fatalmente si opporrà alla messianica Start Up, e conoscendo la fatica di chi si avvicina allo Spid posso capirlo, ma proprio ieri ho pagato una multa e ci ho messo cinque o sei clic – certo, da un computer: con l'Iphone dev'essere ancora un supplizio.

Baricco certi messia li avrebbe anche individuati, ma non possono essere quelli veri, e anche qui niente di nuovo. Tutte le volte che la Storia è passata a cavallo sui due cigli della strada c'era un sacco di gente che scuoteva la testa: non è il cavallo giusto, non ha la criniera che ci aspettavamo, non doveva passare di qua ma venti leghe più a nord, ecc. Bezos Musk o Zuckerberg hanno veramente cambiato la nostra vita, ma non possono essere i veri messia per una serie di motivi che Baricco si fa venire in mente con facilità: ad esempio, sono "maschi, americani, bianchi", proprio mentre la crescita della popolazione rende i wasp una minoranza sempre più marginale. Inoltre sono "ingegneri", proprio nel momento in cui Baricco ha dichiarato la razionalità come irredimibilmente novecentesca. Sono anche degli schiavisti, aggiungo io. Almeno Bezos tende a comportarsi come tale: ma questo non è tra i motivi espliciti per cui Baricco lo rigetta come falso messia. Non è mica il primo influencer che passa, Baricco; non è per abbassarsi a fare il profeta di uno Zuckerberg che si è inoltrato nel deserto. Ha bisogno di qualcosa di più nuovo, di più degno del suo apostolato, qualcosa di davvero interessante, dirompente – ma cosa?

Lo chiama "intelligenza" – un nome come un altro. "Respiro del mondo": ci stiamo avvicinando. In un altro secolo lo chiamavano Spirito Santo. Sarà qualcosa di fighissimo, che ci risolverà l'esistenza: in un istante conosceremo tutte le lingue degli uomini e degli angeli, e non vi sarà più confine né dolore. In attesa della Nuova Pentecoste però il commercio mondiale è incastrato in una rete antiquata che si può saturare per un nonnulla: basta anche solo che una super-chiatta sbagli manovra in un canale inaugurato nel 1869. I virus ci minacciano, la Razionalità trova vaccini a tempo record ma non riesce a uniformarne la distribuzione. Nell'emergenza, ogni Paese va per i fatti suoi, e chi più aveva creduto sia all'internazionalismo che alle regole del mercato (la UE) ci fa la figura del fesso che ottiene le condizioni peggiori. L'apocalittico passa le giornate a domandarsi: cosa sarà di noi, alla prossima ondata, alla prossima crisi? C'è un rincaro delle materie prime alle porte, l'Iphone sul quale Baricco si aspetta di pagare le multe potrebbe non essere più rimpiazzato a lungo da un prodotto più potente. Il commercio mondiale è ancora sostenibile, o non dovremmo piuttosto riorganizzare la produzione ripartendo il mondo in quattro cinque blocchi autosufficienti? Ma anche una volta che si fossero costituiti questi blocchi, come impedire che lo scontro per le materie prime non degeneri in conflitto aperto, come distinguere questo scenario da quello previsto da Orwell? E tra questi interrogativi, il più penoso di tutti: come facciamo a spiegare agli occidentali che anche nel migliore degli scenari la festa è finita, che il benessere non sarà più un diritto di cittadinanza? Che un modello totalitario come la Cina Popolare per ora sembra rispondere alla crisi con più consapevolezza e riflessi pronti delle tronfie democrazie atlantiche?

Non importa quanti incubi lo perseguitino sin da bambino; l'apocalittico non conosce assuefazione, ne trova sempre uno più grave per cui preoccuparsi. Quando l'angoscia risulta intollerabile, l'unica consolazione a guardarsi indietro, ricordare che non è che l'ultimo di una teoria di profeti di sventure in gran parte mitomani, gente che ogni vent'anni se ne esce con la data della Fine e non ci azzecca mai. Ce ne sono stati tanti come me (pensa l'apocalittico) e la Storia li ha sbugiardati tutti: perché dovrei essere il primo che ci azzecca sul serio? Chi mi credo di essere? Non sto che fabbricando un brutto sogno, con i pezzi dei brutti sogni dei miei antenati: Orwell, e Huxley, e Huntington, e Marx, e compagnia? Finché una mattina non vedrò passare qualcosa di mai visto, così incredibile che forse nemmeno lo riconoscerò, e sarà il futuro: sarà assurdo e insieme aggraziato e naturale come una giraffa, sarà incomprensibile ma magari molto migliore di tutto quello che ho sognato, perché sapevo solo sognare disastri. Potrebbe anche essere bello – non c'è nessuna necessità che lo sia, ma perché non potrebbe?

Se invece passa proprio Baricco, un po' m'incazzo (sempre meglio dell'estinzione di massa: e tuttavia).

Perché facciamo le vacanze di Pasqua? Non ha senso.

03-04-2021, 13:41epidemia 2020, Pasque, scuolaPermalinkDi tante prevedibili polemiche, ecco una che pensavo scattasse inesorabile e invece quest'anno non s'è presentata: le vacanze di Pasqua. Forse avete sentito che in Francia Macron le ha un po' allargate (e già non erano brevi), probabilmente per frenare i contagi. Nella parte del mondo in cui non si legge il Corriere, in effetti, c'è ampio consenso sul fatto che le scuole aperte influiscano sensibilmente sull'aumento del contagio (c'è anche una ricerca sul Lancet) (una ricerca che a differenza di quella di Sara Gandini tiene conto dei numeri degli ultimi mesi).

|

| Sempre quando uno non se l'aspetta. |

L'assenza di polemica mi ha sinceramente stupito: è da mesi che si va suggerendo di recuperare didattica in luglio, e intanto nessuno fa presente che c'è un buco inutile ad aprile? Inoltre: dopo settimane in cui la vita domestica con gli adolescenti in casa è stata descritta mediamente come un inferno in terra (e non faccio nessuna fatica a crederci) le vacanze di Pasqua dovrebbero rappresentare il punto di massimo disagio. Già quelle italiane non sono mai state molto utili, ma quest'anno risultano particolarmente assurde. Siamo tutti a casa a sciabattare, chi da settimane chi da mesi: potremmo benissimo continuare con un po' di lezioni a distanza e in molti casi ci farebbe bene, ci terrebbe occupati, ci aiuterebbe a dare un senso al tempo che ci cola dal cavo delle mani. E invece no, dobbiamo fare "vacanza" – senza poter andarcene da nessuna parte, ma nella circolare all'inizio dell'anno c'era scritto "vacanza" e a nessuno è venuto in mente di discutere la cosa. L'anno scorso sì, qualche genitore protestò. Quest'anno niente: è curioso.

Dunque qui sotto cerco di rispondere a una domanda che nessuno sta facendo (ma la risposta me l'ero comunque preparata). Perché facciamo le vacanze di Pasqua, quest'anno?

Per riposarci? Non saranno particolarmente riposanti.

Per santificare le feste? Non saranno particolarmente santificate.

Per ricordare ai genitori e a tutte le altre categorie di lavoratori i nostri odiosi privilegi? Non ce n'era bisogno (se li ricordano già).

Perché i diabolici sindacati non possono rinunciare al periodo dell'anno più propenso ai sabba in cui le RSU si congiungono col demonio? Fuochino, ma no.

Le vacanze di Pasqua le facciamo per un motivo più banale ma anche più significativo: non ci siamo organizzati per sospenderle. C'era questa possibilità? Credo di sì.

Certo, sarebbe servito un pronunciamento in questo senso da parte di una serie di autorità il cui potere si è con le recenti riforme aggrovigliato in un modo inestricabile – diciamo che se il ministro dell'istruzione avesse detto a gennaio: saremo ancora chiusi un po', rivediamo le vacanze di Pasqua? e se i presidenti delle regioni fossero stati d'accordo, e gli Uffici Scolastici Regionali avessero recepito, e i dirigenti scolastici avessero cercato di spiegare la cosa nei Consigli d'Istituto, forse, dico forse, quei 4-5 giorni di inutile sospensione didattica li avremmo recuperati. Ma non è andata così, e perché non è andata così?

Beh, al ministero c'era un trasloco in atto, e vabbe' (notate che uno degli argomenti particolarmente spesi sui media da chi voleva cambiare governo, è che quello nuovo sarebbe stato molto più decisionista e ci avrebbe fatto lavorare di più: ecco, fin qui proprio no).

Ma più in generale, né il ministero né i dirigenti né i consigli d'istituto potevano permettersi di dire a gennaio che le vacanze di Pasqua non si facevano, perché... perché sarebbe stato come ammettere l'ovvio, ovvero che le scuole superiori sarebbero restate chiuse (e che forse avremmo chiuso anche le inferiori), e questo non si poteva assolutamente ammettere, questo era molto peggio di perdere cinque giorni di didattica ad aprile. Insomma queste vacanze le facciamo, siamo costretti a farle, perché non abbiamo mai voluto ammettere che si potevano togliere. Serviva un po' di tempo, e invece una regola da un anno a questa parte è che tutto si decide al penultimo minuto e si comunica ai sottoposti all'ultimo.

Quest'ultima cosa non è un'iperbole: nella mia provincia abbiamo scoperto un giovedì alle 18:30 che il giorno dopo passavamo in didattica a distanza. Per fortuna avevamo già un orario pronto (in realtà non è stata fortuna).

A chi intendesse a questo punto lamentarsi baricchianamente delle rigidità dell'istituzione scolastica, faccio notare che il groviglio è diventato inestricabile proprio per risolvere l'apparente rigidità: ovvero in teoria le regioni potrebbero decidere (ma non volevano farlo) e anche il consiglio d'istituto avrebbe potuto pronunciarsi. Ho la sensazione che il punto debole sia il dirigente, quello che doveva diventare lo sceriffo della scuola ma in pratica si trova schiacciato tra le direttive ministeriali, quelle regionali, e i genitori che confrontano le scelte di scuole diverse sul territorio e a volte mandano lettere ai giornali. Questo è uno dei casi in cui una catena di comando più rigida avrebbe forse funzionato meglio; per dire, un eventuale Macron che dicesse in diretta: facciamo la Dad anche in settimana santa, alla fine avrebbe funzionato. Ma non ce l'abbiamo: abbiamo deciso di andare in ordine sparso e il risultato è che da giovedì ci ritroviamo tutti a casa senza videolezioni e senza un motivo sensato per non farle.

Più in generale: la Didattica a Distanza (o Didattica integrata, che dir si voglia) sarebbe stata molto meglio di com'è, se solo l'avessimo accettata come un'alternativa non preferibile ma praticabile in caso di emergenza. Ma non abbiamo fatto nessun passo in tal senso. Il ministero non si è nemmeno posto il problema di studiare, che so, una piattaforma, di mettere a disposizione un corpus di risorse – no, l'unica cosa che interessava era trovare un sistema per tenere aperte le scuole e l'unico modo per farlo era comprare banchi a rotelle. Al secondo anno di DaD, siamo ancora vivendo la situazione assurda in cui i registri elettronici non sono gestiti dal ministero o almeno dalle regioni, ma da ditte private che vincono appalti scuola per scuola – un insegnante su due scuole diverse lavorerà spesso con due sistemi diversi. Malgrado sia l'unica didattica praticabile per una larga fetta della popolazione scolastica, continua a essere affidata all'improvvisazione degli insegnanti: e tanto di cappello se nel frattempo sono riusciti a formarsi, perché ciò dipendeva unicamente dalla loro volontà e dalla loro serietà. Al ministero non interessava nulla, era troppo preoccupato a... a organizzare le prove Invalsi.

Ma delle prove Invalsi toccherà parlare un'altra volta: buona Pasqua e buon ritorno a scuola, chi ci torna.

Così è Dylan Farrow (se vi pare)

02-04-2021, 11:33pedofilie, Woody AllenPermalinkE insomma anche l'altro giorno qualcuno ha segnalato a Gramellini una notizia relativa all'ennesimo episodio di Cancel culture (stavolta era Oxford contro Mozart), Gramellini non ha ritenuto troppo necessario verificarla, ci ha scritto il suo compitino e dieci minuti dopo averlo pubblicato sapevamo già che non era vero niente, Oxford non vuole cancellare Mozart. Così è più o meno nel 90% dei casi in cui qualcuno vi parla di Cancel culture (o di dittatura del politically correct, che è la stessa cosa scritta più in lungo per sembrare più minacciosa, oltre che probabilmente li pagano a battuta).

Al punto che viene il sospetto: ma questa cosa esiste, al di fuori della parodia che ne fanno i sedicenti oppositori? È un fenomeno di una qualche rilevanza, qualcosa degno di essere studiato? Una possibile risposta era già disponibile da qualche ora: la CBS ha tirato fuori dagli archivi un'intervista a Woody Allen rilasciata l'estate scorsa, che è diventata abbastanza interessante soltanto dopo che la HBO ha trasmesso una miniserie di quattro episodi sul caso Allen-Farrow. La miniserie non si fa scrupolo nell'abbracciare la versione di Mia e Dylan Farrow, secondo le quali Woody Allen avrebbe abusato di quest'ultima quando aveva sette anni. Questo, se ci fermiamo a riflettere, è abbastanza clamoroso, e indicativo di un clima culturale realmente diverso dal nostro: per quanto tentiamo di mantenerci aggiornati, non credo che nessun canale in Italia trasmetterebbe per quattro domeniche in prima serata una ricostruzione di un abuso su un minore che non è mai stato appurato da nessun'indagine, né formalizzato in nessuna sentenza. Questa versione è particolarmente scabrosa e infamante per Woody Allen, che negli ultimi anni è stato oggettivamente danneggiato dalla polvere risollevata intorno a un caso archiviato vent'anni fa: ha perso un contratto con Amazon, la Hachette si è rifiutata di distribuire la sua biografia negli USA (in seguito a uno sciopero dei dipendenti!), molti attori rifiutano di lavorare per lui. E tuttavia Allen ha avuto lo spazio mediatico che gli serviva per ribadire la sua verità. Dunque questa Cancel culture esiste o no?

Probabilmente sì – e abbiamo anche qualche argomento per trovarla inquietante – a patto di accettare che non si tratta di una "dittatura": piuttosto di una guerra culturale. Il che spiega anche alcuni tratti dittatoriali: la guerra è uno stato emergenziale, molte cose non tollerabili in tempo di pace sono considerate inevitabili. Nessun tribunale in tempo di pace trovò Allen colpevole di molestie sulla figlia (addirittura ce ne fu uno che gli consentì di adottare due bambini), ma negli USA adesso c'è la guerra e ci sono obiettivi di fronte ai quali la rispettabilità di un anziano cineasta scompare – in particolare, c'è da salvare un saliente cruciale: il principio di credibilità della donna-vittima.

In guerra non si va per il sottile e non ci si preoccupa di portare i bambini in prima linea, se sono utili. Il fulcro della miniserie HBO è il video girato da Mia Farrow in cui la piccola Dylan ripete alla madre le accuse nei confronti del padre. Il video – che secondo Mia Farrow era destinato a uno psicologo – non era mai stato mostrato in tv: eppure già nel 1992, tempo di pace, era stato offerto a un network che non l'aveva considerato divulgabile. Ma oggi siamo in guerra, e in guerra tutto è concesso: così gli spettatori USA hanno potuto vedere un video che non aggiunge nulla alle accuse già dette e ribadite, salvo il fattore emotivo di vederle pronunciate da una bambina di sette anni.

Il caso Allen-Farrow esisteva prima di questa battaglia (e temo che esisterà anche dopo: in fondo c'è ancora chi discute del capitano Dreyfus). Fa parte del paesaggio, ormai, e se fosse un paesaggio vero sarebbe un canyon strettissimo, dove all'imboccatura c'è spazio per almeno due versioni dei fatti ma se vuoi uscirne dovrai abbandonarne per forza una. Non c'è spazio per Pirandello qui, per un minimo di relativismo esistenziale ed è un peccato: nella cultura americana ci sono tante cose che è giusto invidiare, ma un Pirandello no e certe volte la mancanza si sente (forse con D.F. Wallace ci stavamo arrivando). Non c'è nessun cognato Laudisi sul palco ad additarci l'impossibilità di conoscere gli altri: c'è un abuso genitoriale, ci sono soltanto due possibili colpevoli e uno dei due la sta facendo franca, il che al pubblico USA deve risultare insopportabile. Dylan Farrow potrebbe essere stata abusata da Woody Allen, e per molti è conveniente che sia così. Perché altrimenti non resta che un'opzione, ovvero che sia stata abusata dalla madre, che l'ha convinta della sua verità e l'ha costretta a interpretarla da quando aveva sette anni a... potremmo dire che non ha mai smesso, ma è più complicato di così. Da molto tempo non si tratta soltanto di salvare la reputazione di Mia Farrow. Ormai c'è un esercito dietro, o perlomeno un battaglione che di qui doveva passare per forza e non può ritirarsi. Dylan Farrow non può cedere, anzi: è previsto che ribadisca per sempre che è stata vittima del padre; le sarà richiesto ancora per diversi anni di tornare sull'episodio. Ormai è vittima anche nel senso sacrificale del termine. Anche se non fosse un Enrico IV ormai prigioniero della sua finzione, anche se tutto fosse andato esattamente come lo raccontava la bambina alla mamma, a questo punto alla bambina dovrebbe essere consentito voltar pagina: a lei no, finché il padre non confessa: e siccome il padre non ne ha la minima intenzione, Dylan dovrà continuare ad accusarlo. Qualsiasi psicoterapeuta, in tempo di pace, farebbe presente che qui si sta sbagliando tutto: e in effetti se si trattasse di un semplice caso di abuso, questo sarebbe il peggior modo di gestirlo. Ma non è mai stato un semplice caso di abuso e ormai è proprio diventato tutt'altro.

"La cancel culture [scrivevo] si propaga attraverso prove di forza. Si individua un obiettivo e si martella finché l'obiettivo diventa indifendibile. Non ha così tanta importanza cosa abbia realmente detto o fatto l'obiettivo, quanti abusi abbia realmente commesso un Kevin Spacey o l'oggettiva incidenza di Cristoforo Colombo nella diffusione dello schiavismo. Si individua un punto debole del nemico e si batte sullo stesso punto finché non cede". Credo che lo si veda bene ad esempio in questo pezzo di Indiewire, dove la questione se Allen sia colpevole è definitivamente messa da parte. Quel che secondo l'autore dovrebbe interessare davvero ai lettori è: come mai la sua carriera non è ancora finita? Dopo tutto quello che gli hanno puntato contro, com'è possibile che stia continuando a lavorare? (Si sente, nel pezzo, l'angoscia dei graduati verso un nemico che secondo tutti i piani avrebbe dovuto ripiegare e invece è ancora lì, sui suoi pezzi: neanche contro questo rottame riusciamo a spuntarla?) In effetti con Spacey è praticamente bastato che un tizio si ricordasse di un episodio a una festa e puf, Spacey è stato letteralmente cancellato da un film già girato, e assassinato nella serie in cui faceva il presidente. L'errore probabilmente è stato pensare che Allen fosse attaccabile come uno Spacey o qualsiasi altra celebrità hollywoodiana – è il solito errore, alla fine: confondere gli USA con il mondo. Allen è senz'altro americano per nazionalità e cultura, ma dal punto di vista produttivo e culturale è ormai completamente alieno: in quarant'anni di carriera si è pazientemente costruito una nicchia autosufficiente che tutto sommato sembra reggere anche agli ultimi bombardamenti. Prima o poi dovrà cedere, se non al nemico, all'età: e a quel punto qualcuno potrà puntare una bandiera, annunciare che la missione è compiuta e passare oltre. Vien quasi da augurarselo: son tanto faticose le guerre.

[Il pezzo finisce così e non ho nemmeno fatto in tempo ad accennare al tema più interessante, ovvero lo slittamento tra pedofilia e pederastia – il modo in cui viene usata, per rafforzare le accuse contro Allen, la sua nota e vantata frequentazione di ragazze molto giovani, benché nell'età del consenso. Lo choc culturale per cui la relazione verticale descritta in Manhattan (un quarantenne con una 17enne), che in quegli anni sembrava socialmente accettabile, oggi viene equiparata senza mezzi termini a uno stupro e considerata un forte indizio a favore di un altro abuso commesso nei confronti di una bambina di 7 anni – in sostanza negli anni '70 una 17enne era praticamente adulta, oggi invece non ci sarebbe differenza tra uscire con lei e con un'alunna della seconda elementare. Magari un'altra volta se ho tempo e faccio un altro mestiere].

Il Principe e il poveretto

30-03-2021, 00:58medio oriente, RenziPermalink[È un pezzo di un mese fa, scritto di getto e gettato via già scritto quando Renzi faceva notizia per via delle sue frequentazioni saudite. Lui però insiste, così ecco qui].

Bisogna parlare di Renzi ma non riesco a concentrarmici, mi viene in mente tutt'altro, per esempio ho letto sul Post che molti influencer non fanno davvero tutte quelle marchette che dicono di fare. A volte mettono l'hashtag #gifted ma in realtà la borsa o la scarpa se la sono comprate in negozio, magari a prezzo pieno. È un mondo alla rovescio: nel nostro devi sempre dimostrare che le marchette non le fai, o se le fai che ti vergogni. Per gli influencer invece riuscire a fare marchette è un punto d'arrivo. Interessante, nevvero? E invece devo parlare di Renzi.

Renzi fa gli accessi, Renzi attira l'attenzione, la gente viene in blog del genere, se viene, la poca che ancora viene, perché vuole leggere qualche cosa caustica su Renzi, e io non è che non me ne rendo conto; ma che posso scrivere che non sia stato già? Proprio mentre stava trattando per far cadere un governo, accampando accanto a questioni in parte condivisibili anche richieste evidentemente pretestuose (a un certo punto ha buttato lì che avrebbe preso i soldi del MES per il ponte sullo Stretto, che è un po' come fare all in su un tavolo di poker ma coi soldi del Monopoli), proprio in quel frangente Renzi si è fatto immortalare mentre intervistava un principe dell'Arabia Saudita, che di principi ne ha tanti, ma questo probabilmente è proprio quello che ha ordinato di fare a pezzi un giornalista dentro un'ambasciata. La notizia all'inizio l'ha data solo il Fatto Quotidiano, cioè in pratica l'organo degli hater di Renzi, il che ci autorizza a supporre che Renzi non ci tenesse così tanto a divulgare il suo incarico di cicisbeo presso una delle poche vere monarchie assolute rimaste al mondo. Una volta scoperto però Renzi mica poteva tirarsi indietro, e così ha prontamente spiegato che sì, lui adesso di mestiere fa il "public speaker", non è uno scherzo, perlomeno su Linkedin ha scritto così, ed è normale che i suoi public speaking lo portino in giro per il mondo a intervistare tra gli altri anche un principe saudita un po' sanguinario, e a irradiare sulla monarchia saudita un po' del glamour che gli sarebbe rimasto attaccato da Palazzo Chigi, e anche quella fiorentinità che gli serve per evocare un Rinascimento saudita. Tanto più che non lo fa mica per la gloria: per fare questi discorsi o queste interviste nel suo caso bisogna essere membri di un "board". Renzi ci guadagna 80.000 euro l'anno e ci paga le tasse in Italia, il che nella sua testa dovrebbe essere sufficiente a tacitarci. Invece è proprio a questo punto che nella mia testa cominciano ad affollarsi le più disparate considerazioni, ad esempio.

– Ma di cosa ti vanti poveraccio che con 80.000 euro un principe saudita non ci paga neanche la rata della Lamborghini per la concubina di secondo grado. Questo sei tu per lui, manco un autista. L'accompagnatrice dell'autista. Quella di scorta.

– Ah, il Rinascimento, cioè quel periodo in cui i signorotti arricchiti rilevarono i titoli feudali dei principi medievali, accentrarono su di loro il potere e si misero ad ammazzare senza tanti complimenti chi non avevano a libro paga, col pensoso consenso degli intellettuali che piativano per incarichi a corte e formalizzavano le regole del perfetto cicisbeo. Ok Matteo Renzi, capisco dove vuoi arrivare.

– Renzi perdio l'abbiamo letto pure noi Machiavelli, lo sappiamo di che lagrime gronda e di che sangue lo scettro ai regnatori; che la politica sia sangue e merda ci è molto chiaro, ma questo significa sul serio che puoi sbracciarti con le mani sporche di entrambi, mettendoci la faccia, sei riuscito di nuovo a scrivere questa cosa, che in quel merdaio ci hai messo la faccia? Cioè lo sappiamo tutti che in politica estera bisogna essere amici di boia e tiranni, ma al punto da andarne fieri, dallo spiegare tutti contenti quanto fatturiamo al mese e all'anno col nostro secondo lavoretto presso il tal boia, il tal tiranno?

– Per questo abbiamo abolito il finanziamento ai partiti: per selezionare finalmente una classe dirigente tutta fiera di mostrarti le sue fantasiose tecniche di fundraising, ad es noi ci facciamo dare totmila euro da un saudita sanguinario in cambio di visibilità, esatto sì, noi la diamo a lui, finché ci casca, certo, a proposito interessa una Fontana di Trevi quasi nuova? Una Battaglia di Anghiari praticamente mai usata?

– Stavi chiedendo la delega ai Servizi, e qualcuno ha avvisato il Fatto che nel frattempo eri in missione privata in Arabia Saudita. Probabilmente non otterrai la delega ai Servizi.

– Ho letto sul Post che molti influencer non fanno davvero tutte quelle marchette che dicono di fare. Il punto è che la marchetta è proprio quello che vogliono fare da grandi, e nel frattempo per dimostrare le loro capacità le fanno gratis, o comunque per un tozzo di pane, tendendo spesso a esagerare la percentuale di marchetta di quello che fanno. È un mondo così. Un po' triste, però.

Gwynllyw, un pirata e un signore

29-03-2021, 01:52Il Post, santiPermalink29 marzo – San Gwynllyw (450-529), re e rapinatore, patrono dei pirati gallesi.

|

| Cattedrale di Newport, dove un tempo sorgeva il santuario di Woolos the Warrior. CC BY-SA 2.5. |

Il primo quesito di ordine metodologico che incontriamo accostandoci alla pia figura di San Gwynllyw è: come caspita si pronuncia Gwynllyw? Esiste anche una trascrizione del nome in latino (Gundleius), per cui avremmo potuto anche scrivere San Gundleio, ma sarebbe stato meno divertente di immaginare una specie di piratesco ruggito gutturale, hgvüündüüv. Gli anglo-sassoni lo chiamavano "Woolos the Warrior", che è senz'altro un nome ad effetto, e ci fa capire come tutte le loro "W" iniziali, più di un millennio fa, fossero anticipate da una dura "G": che è poi il motivo per cui dal longobardo "werra" è saltato fuori l'italiano "guerra", mentre William the Conqueror in Francia veniva chiamato Guillaume (e da noi Guglielmo). "Gwynllyn" però non è germanico, è gaelico. Credo che "Gwyn" in gallese significhi "bianco".

Gwynllw non è probabilmente mai stato un pirata, come si cominciò a raccontare secoli più tardi. È probabile che quando i pirati del canale di Bristol sentirono l'esigenza di affidarsi a un santo locale e non francese o inglese o irlandese come gli equipaggi delle navi che depredavano, la scelta cadde su questo autoctono re manigoldo del sesto secolo. Un periodo in cui la differenza tra istituzione monarchica e gang di razziatori doveva essere molto labile: in sostanza regnare su una regione significava detenere la liberta di scorrazzarvi in lungo e in largo coi tuoi uomini armati, chiedendo il pizzo alla popolazione in cambio di protezione dalle incursioni di qualche altro manigoldo con qualche altro uomo armato. Questo in parte può spiegare come mai le due fonti che abbiamo sulla sua vita si contraddicano: la Vita di San Cadoc, compilata intorno al 1100, lo descrive come un irresistibile furfante – a maggior gloria del figlio Cadoc che sarebbe poi riuscito a convertirlo. Viceversa la Vita di San Gwynllw, scritta una trentina d'anni dopo, insiste sul fatto che anche prima di convertirsi fosse un sovrano giusto e pio. C'è gente che proprio dei re non riesce a parlar male, neanche di quelli di reami minuscoli e sepolti da secoli – ma in effetti tra essere un buon sovrano per i propri sudditi e un razziatore dei sudditi altrui non c'era tutta questa incompatibilità.

|

| Il Monmouthsihire, tra Galles e Inghilterra (tra 1600 e 1800 su molti documenti ufficiali compariva la definizione "Galles e Monmouthshire". Malgrado l'intento fosse rimarcare come questa contea facesse parte del Galles, ne uscì rafforzata l'opinione che la contea non fosse più esattamente Galles, ma già Inghilterra. Oggi è generalmente considerata una contea del Galles). |

Gli storici britannici li chiamano "petty kingdoms": regnucoli, regnetti: quelli che si spartivano le Isole prima dell'unificazione nel X secolo. Gwynllw ad esempio era re del Gwynllwg, che aveva ereditato dal padre Glywys, fondatore a sua volta del regno del Glywysing, e a tal proposito sempre sia lodato il copia-incolla. Siccome Gwynllyw aveva due fratelli, il già non esteso Glywysing era stato diviso in tre parti e più o meno copriva un'area tra le due contee storiche più tardi note come Glamorgan e Monmouth, affacciate sul Canale di Bristol. Dall'altra parte del Canale c'è il Devon, su cui avrebbe dovuto regnare il fratello, San Petroc, patrono dell'intera Cornovaglia; uso il condizionale perché Petroc più che un re fu un abate e un missionario, uomo di cultura e leggendaria umiltà.

Gwynllyw invece era un furfante. La sua vittima preferita era Brychan, re del Brycheiniog, che forse anche a causa delle ripetute razzie non era incline a consentirgli di fidanzarsi con una dei 24 figli che aveva, la bella Gwladys: da non confondere con Gwawl, che era la madre di Gwynllyw, e d'altro canto se tuo padre si chiama Glywys e tua madre Gwawl e incontri una bella ragazza che si chiama Gwladys, capisci che è tutto scritto nel libro del destino, magari in rune celtiche incomprensibili, ma è scritto. Così un bel giorno Gwynllyw si presentò a casa di Brychan con 300 uomini armati e la portò via, perdendone 200 nella scaramuccia che ne seguì. Il conflitto terminò con la scesa in campo di una guest star di assoluto rilievo: Re Artù, che schierandosi dalla parte di Gwynllyw rese possibile il matrimonio e qui per la prima volta compare menzionato in una vita di santi. Si tratta della Vita di San Cadoc, perché l'autore della successiva Vita di San Gwynllyw insiste sul fatto che non ci fu nessun ratto e nessuna guerra, bensì una meravigliosa cerimonia che vide unirsi nel sacro vincolo del matrimonio consensuale due sposi fortunati e benedetti dalle rispettive famiglie, sì, sì, ma non si diventa patroni dei pirati in questo modo. La gente vuole le avventure, i ratti delle vergini, i festini con la strage sul più bello.

|

| San Cadoc in un bassorilievo bretone. CC BY-SA 3.0 |

In seguito, per festeggiare la nascita del primogenito Cadoc, Gwynllyw avrebbe portato un po' di amici a rapinare il monastero di Caerwent. Al tempo però il monastero era gestito da San Tathan o Tatheus (erano tempi fortunati, rigogliosi di santità), che inseguì i predoni e chiese loro la restituzione in particolare di una mucca. Gwynllyw rimase così impressionato dalla flemma dell'abate che non solo restituì il capo di bestiame, ma vi aggiunse un bonus: il primogenito. Decise infatti che Cadoc sarebbe stato educato dai monaci di Caerwent, insomma la mucca presa come bottino fu riconvertita in borsa di studio. Cosa non si fa per togliersi i figli dai piedi, sul serio. Sia come sia, Cadoc ebbe la possibilità di crescere in un contesto molto diverso da quello del padre: studiò, viaggiò (Irlanda, Scozia, secondo alcune fonti fece anche un pellegrinaggio a Roma), e una volta adulto non solo rifiutò l'eredità militare del padre, ma ne causò la conversione.

Bisogna dire che è un tratto comune di diversi re-santi, figure tipiche delle terre europee in cui era più radicata l'istituzione monarchica. Oltre al privilegio per ogni famiglia reale di vantare almeno un santo o una santa nell'albero genealogico, c'era anche la necessità di normalizzare la venerazione di alcuni personaggi che avevano fondato luoghi di culto importanti. In questo e in altri casi, la santità molto spesso sopravviene in un secondo momento, è una specie di pensionamento: stanco di regnare (e di razziare) Gwynllyw decide di ritirarsi in campagna con la fedele Gwladys, e in effetti in quanto a campagna c'era solo l'imbarazzo della scelta: ma avendo sognato un bue con una macchia nera sulla fronte, Gwynllyw decise che avrebbe costruito il suo eremo nel luogo dove avesse visto un bue simile. Ne trovò uno dove oggi sorge Newport, la terza città del Galles: la sua costruzione in legno sarebbe stato il nucleo della futura cattedrale di San Woloos, poi distrutta credo dai Normanni. Vi visse ancora diversi anni, mangiando verdure, bevendo acqua da un pozzo miracoloso e beandosi della compagnia della fedele Gwladys. La quale a dire il vero a un certo punto lo piantò per andare a fondare un altro eremo a Pencarn, non troppo lontano (ma neanche troppo vicino). Gli agiografi ci suggeriscono che la separazione fosse necessaria al raggiungimento di un ulteriore livello di santità; noialtri del XXI secolo crediamo di saperla più lunga e non riusciamo a non pensare che forse Gwladys si era stancata del marito vecchio e santo; dopotutto lei aveva sposato un pirata.

400 vittime di covid al giorno e voi scrivete che il rischio zero non esiste, siete criminali.

25-03-2021, 19:12epidemia 2020, giornalisti, scienza, scuolaPermalinkQuando si parla di covid e chiusure, bisognerebbe restare calmi. Lo so che è difficile.

Ma ci si dovrebbe provare: tirare un grosso respiro e ricordare che si tratta di un'emergenza come non c'è mai stata da che siamo al mondo, qualcosa per cui nessuno era davvero preparato; che gran parte degli errori che si sono fatti erano inevitabili; e nondimeno è giusto segnalare chi li fa, specie se in cattiva fede. Alla maggior parte di chi incontriamo, che in cattiva fede non è.

Per esempio, già da diversi mesi alcuni dei principali gruppi editoriali del Paese stanno esprimendo una forte voglia di riaprire, costi quel che costi (costerà vite umane). Per essere dei gruppi editoriali, bisogna dire che la esprimono male, con interventi mal editati e scomposti che finiscono per squalificare chi li produce e chi li cita sui social network. Al punto che io stesso, che non sarei quel granitico sostenitore del lockdown a oltranza che credete, alla fine non posso che radicalizzarmi nella convinzione che le scuole non siano affatto sicure: perché se ci fosse uno studio serio che dicesse il contrario, a questo punto ad esempio il Corriere lo avrebbe scovato, e pubblicato in prima pagina, e invece no; mese dopo mese continua a buttar fuori materiale di scarto. La ricerca che tutti citano in questi giorni, e che in un primo momento stavo prendendo seriamente anch'io, non è che l'ennesima rifrittura di numeri che Sara Gandini credeva di aver trovato in novembre (e che scomposti per regione ci dicono tutt'altro); adesso è marzo, siamo alla terza ondata, le varianti si dimostrano più virulente anche tra i giovani, e il Corriere è ancora lì che s'affida alla Gandini. Questo come minimo significa che non riesce a trovare niente di meglio; in una situazione in cui davvero qualsiasi ricercatore che riuscisse a torturare i dati fino a dimostrare che le scuole sono sicure otterrebbe l'homepage nel giro di pochi minuti. Ma niente da fare. E però là fuori c'è fior di genitori che ci crede, in quel che dice la Gandini, perché sono ricerche peer-reviewed (ma veramente no), gente che crede alle pillole d'ottimismo, eccetera.

In sostanza quel che fa il Corriere non è diverso da quello che facevano le Iene ai tempi di Vannoni, salvo che lo fanno in una situazione di emergenza nazionale: stanno apertamente fomentando con informazioni tendenziose una frustrazione sociale che è lì lì per diventare una rivolta civile: ve lo sareste aspettati anche solo un anno fa? che un governo a trazione M5S avrebbe tentato il possibile per proteggerci da una pandemia, mentre Repubblica e Corriere avrebbero diffuso fake news sulle scuole e sui vaccini?; che nel momento della crisi il partito della biowashball e dei chip sottopelle avrebbe mantenuto la barra un po' meglio degli organi di stampa del ceto medio riflessivo? Pure è andata così, teniamocelo per detto.

Non so se sia stato il gruppo della Gandini (un gruppo che neanche un anno fa negava la virulenza del virus) a coniare a un certo punto il nuovo slogan che vedo sempre più impugnato da chi vuole riaprire a ogni costo: "il rischio zero non esiste". Che è insieme una banalità – chi ha mai preteso un rischio zero? – e un'enormità, nel momento in cui in Italia muoiono più di quattrocento persone al giorno. Un po' come Baricco quando ravvedeva un "There Is No Alternative" quando l'alternativa si vede benissimo ed è: facciamo morire un po' più gente, l'economia ne avrebbe bisogno.

Qui vediamo invece Massimo Cacciari in una delle sue più riuscite interpretazioni dell'Uomo Anziano che Impreca al Cielo, mentre senza nessuna difficoltà si lascia mettere in bocca lo slogan da un operatore Mediaset: a riprova che si può essere tra i più brillanti intellettuali di una generazione e farsi suonare come trombette. Ai piani alti hanno fatto due conti e deciso che conviene che moriamo di più, e Cacciari è già in favore di videocamere pronto a spiegarci che morire per la patria bisogna, e sono abbastanza sicuro che nemmeno lo pagano, sarebbe volgare, lui un servizietto così te lo fa gratis, lo baratta con quella misera visibilità televisiva che alla sua età evidentemente lo solletica ancora, ma davvero ci si deve ritrovare così? A chiedere più morti pur di stare in favore di videocamera? Io davvero non

Quando si parla di covid e chiusure, bisognerebbe restare calmi. Lo so che è difficile.