Il G8 di Genova: descrizione di sette battaglie

22-07-2021, 10:48anniversari, autoreferenziali, Il G8 di Genova 2001PermalinkHo un problema con chi ricorda Genova. Razionalmente, mi dico, non c'è niente di strano a voler commemorare un episodio che fu traumatico anche per molti che non c'erano. E quindi incoccio in decine di resoconti, un genere letterario già sintetizzato nella formula treno-corteo-mazzate-treno, e non ho il diritto di sentirmi infastidito, ma succede. Leggo tante cose e hanno tutte senso, ma forse le ho lette troppe volte. Alcune ormai hanno fatto il nido nell'inventario dei luoghi comuni: sembra ovvio affermare che a Genova sia finito qualcosa: avrebbe anche un bel senso narrativo immaginare una generazione che lotta per un mondo migliore, si prende un bel po' di mazzate, se ne torna a casa a drogarsi o a imborghesirsi e il mondo peggiora. Insomma un canovaccio già scritto negli anni Settanta/Ottanta che già nel 2001 qualcuno pretendeva di farci recitare, c'era del nervosismo perché non sapevamo bene le battute. Invece non è andata così, a Genova non è proprio finito niente (persino gli errori più marchiani purtroppo sono stati ripetuti di lì a pochi mesi), mentre qualcosa è iniziato. Vabbe'.

|

Ho un problema con chi ricorda Genova perché ricordare significa armonizzare la propria memoria con il nostro presente, rimuovere tutte le asperità, le cose che il nostro Io del 2021 non accetterebbe più, costruirsi un passato più sensato e accomodante. Per capirlo mi basta confrontare i miei ricordi, tutti belli carini e armonizzati, con quel che ho lasciato qui scritto, per niente carino, anzi grezzo e imbarazzante, quel passato irrisolto che languisce negli scatoloni del solaio e non avete voglia di aprire e guardarlo neanche con la scusa degli anniversari. Ho un problema con chi ricorda Genova, me stesso incluso. Più ne parlo più mi allontano. Mi toccasse spiegare a chi non c'era, farei una gran confusione e farei apposta, perché il G8 fu soprattutto questo: una gran confusione. Ogni memoria parziale tradisce questo aspetto, ognuno era andato con una sua agenda e ha portato a casa la sua esperienza. C'è chi non crede nell'esistenza dei Black Bloc perché non li ha visti, c'è chi pensa che Casarini fosse il leader del movimento intero e non di una frangia che si era conquistata (anche meritoriamente) un particolare risalto mediatico.

Il G8 non fu una manifestazione, questa è una cosa che bisognerebbe spiegare a chi ha pazienza. Le manifestazioni più o meno tutti sanno cosa sono e come funzionano: c'è un tema importante, molta gente lo condivide e scende in piazza. A volte è autorizzata, a volte no; a volte la polizia mena, a volte no. La maggior parte di chi arrivò a Genova si aspettava in effetti qualcosa del genere. Quel che successe davvero è che a Genova di manifestazioni ce n'erano tante, promosse da enti diversi, con obiettivi a volte opposti e pratiche che non si conciliavano tra loro, per cui per respirare atmosfere completamente diverse bastava a volte voltare un angolo, o addirittura restare nella stessa piazza ma con una maglietta diversa. E non sto parlando solo del tremendo venerdì delle piazze tematiche: a Genova già da giorni arrivava gente con idee diversissime, in particolare l'associazionismo cattolico era in seminario già da una settimana. Poi ci fu la contromanifestazione delle forze dell'ordine, che fu la vera traumatica novità di quel G8; e sabato ci fu la reazione popolare. Quante manifestazioni ci furono, più o meno nello stesso momento e nella stessa città? Ogni volta che le conto arrivo a un numero diverso, vediamo stasera.

Il G8 non fu una manifestazione, questa è una cosa che bisognerebbe spiegare a chi ha pazienza. Le manifestazioni più o meno tutti sanno cosa sono e come funzionano: c'è un tema importante, molta gente lo condivide e scende in piazza. A volte è autorizzata, a volte no; a volte la polizia mena, a volte no. La maggior parte di chi arrivò a Genova si aspettava in effetti qualcosa del genere. Quel che successe davvero è che a Genova di manifestazioni ce n'erano tante, promosse da enti diversi, con obiettivi a volte opposti e pratiche che non si conciliavano tra loro, per cui per respirare atmosfere completamente diverse bastava a volte voltare un angolo, o addirittura restare nella stessa piazza ma con una maglietta diversa. E non sto parlando solo del tremendo venerdì delle piazze tematiche: a Genova già da giorni arrivava gente con idee diversissime, in particolare l'associazionismo cattolico era in seminario già da una settimana. Poi ci fu la contromanifestazione delle forze dell'ordine, che fu la vera traumatica novità di quel G8; e sabato ci fu la reazione popolare. Quante manifestazioni ci furono, più o meno nello stesso momento e nella stessa città? Ogni volta che le conto arrivo a un numero diverso, vediamo stasera.

1. La prima manifestazione, quella che doveva attirare i riflettori del mondo, era quella degli "Otto Grandi": i rappresentanti dei governi di USA Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, e Russia. Fa veramente strano rileggere l'elenco oggi e pensare che Cina e India non fossero ancora ritenute degne. Questo tipo di vertici si convocava una volta all'anno (si convocano tuttora) e al di là dell'agenda lanciavano un messaggio al mondo intero: siamo noi, le nazioni economicamente più evolute, il vero supergoverno informale del mondo. Ce ne rendiamo conto e ce ne prendiamo la responsabilità. Non c'è bisogno di sottolineare quanto questo approccio sapesse di un imperialismo fuori tempo massimo: persino il G8 a un certo punto ha sentito la necessità di cambiare. Gli impegni presi da quel G8 in materia di ambiente o di lotta alla povertà erano poca cosa e non se li ricorda nessuno. È il caso di ricordare che il vertice di Genova fu il primo evento di questo tipo a cui partecipò George W. Bush, che si era insediato pochi mesi prima alla Casa Bianca malgrado avesse raccolto meno voti del suo rivale democratico, Al Gore. Nella sua campagna elettorale del 2000, Al Gore parlava già di riscaldamento globale, un problema che del resto era già in cima alla priorità della comunità scientifica e aveva già ispirato i protocolli di Kyoto. Per gran parte della base repubblicana che votò Bush, il riscaldamento globale era una bufala.

2. Contro la manifestazione di potenza dei grandi del mondo, già dal 1999 (Seattle) aveva preso forma un movimento di protesta internazionale. Si trattava per lo più di studenti provenienti dalle nazioni del G8 o comunque da Nordamerica ed Europa Occidentale. Avevano impostazioni ideologiche diverse ma comunque identificabili nella sinistra antagonista (anarchici, comunisti, ambientalisti) e per lo più provenivano da famiglie del ceto medio – potevano permettersi di viaggiare per il mondo. Dopo Seattle, le polizie europee li guardavano con sospetto, convinte probabilmente di assistere all'incubazione di una nuova internazionale terroristica. Sospetti ridicoli, col senno del poi: però gli studenti erano i più facili da fermare alla frontiera. Tra di loro era prevedibile che ci fosse qualche futuro membro della classe dirigente, ad esempio Pablo Iglesias (Alex Tsipras fu bloccato al porto di Ancona). E c'erano anche (non maggioritari) i casseur, che a quel tempo per lo più si ritenevano di matrice anarcoide: i famosi black bloc. Che alcuni fossero infiltrati, della polizia o dell'estrema destra, o semplici turisti del vandalismo, è un sospetto che cominciò a serpeggiare soltanto a Genova. Ovvero: la mattina del 20 era già molto più che un sospetto, ma 24 ore prima nessuno se lo immaginava, nessuno con cui io avessi parlato o di cui avessi letto qualcosa.

3. Se i vertici del G8 (punto 1) avevano scatenato le manifestazioni internazionali anti-vertice (punto 2), queste manifestazioni a loro volta avevano 'forato il video', calamitando l'attenzione di un pubblico italiano molto più variegato, sia socialmente che ideologicamente. Per dire, a Genova arrivarono gli scout cattolici; le Onlus del Terzo Settore che in quel periodo si avvalevano ancora del servizio civile degli obiettori di coscienza ed erano quindi molto più dinamiche che in seguito; i movimenti di cooperazione; le associazioni ambientaliste; qualche sindacato (mica tanti); c'era Bertinotti che cercava una nuova anima movimentista per il suo partito e bisogna dargli atto che restò lì anche nel momento in cui tutta la stampa aveva deciso che a Genova c'erano gli Unni; tutta questa gente aveva scoperto in tv e sui giornali che si protestava contro il G8 e aveva pensato: giustissimo, andiamo anche noi. Portiamo le nostre idee, prendiamoci qualche piazza tematica, montiamo un banchetto. Se non sbaglio c'era pure Slow Food coi chioschi dei panini, perché alla fine era diventata anche una questione di visibilità, insomma fino a giovedì piazzale Kennedy sembrava una fiera, con gli anarchici internazionali in giro un po' perplessi che si sentisse più odore di salsiccia che di fumogeno. Quando si dice che Genova fu traumatica, bisogna capire che per molti la vigilia fu questo: non erano tutti con Casarini e Caruso a progettare l'assalto alla zona rossa, un sacco di gente pensava che alla fine sarebbe stato un corto normale, con qualche carica e qualche vandalo, ma niente di più. E non si trattava soltanto di persone ingenue: c'era anche l'idea di non lasciare le proteste in mano agli esaltati, di mostrare il fianco più moderato, nella speranza che facesse da schermo. E invece la polizia ci andò giù pari, con tutto l'associazionismo che si era appena federato e si era dato il nome più rassicurante possibile, Rete di Lilliput. Ebbene sì, a Genova i poliziotti menarono anche i lillipuziani. Fu un battesimo del sangue, perché Lilliput non smise affatto di esistere e mettere in rete persone di estrazioni e ideologie diversissime – io sono convinto che Lilliput sia stato uno degli incubatori del grillismo, ma non posso dimostrarlo e non voglio neanche litigare.

4. Il movimento anti-verticista di cui al punto 2 non aveva ispirato soltanto l'associazionismo, ma aveva trovato un'incarnazione più fedele al modello nel mondo della sinistra antagonista e dei centri sociali. Questo mondo a sua volta era variegatissimo, ma non così settario: anzi, stava cercando di sfruttare la nuova vague di manifestazioni anti-vertice per uscire dai ghetti urbani che si era scavato durante tutti gli anni '90. I centri sociali numericamente non erano così rilevanti: non portarono a Genova fiumi di persone, ma erano gli unici che davano la sensazione di essere, per così dire, preparati al peggio: e invece quel che successe sconvolse anche loro. Alcuni loro rappresentanti avevano partecipato a Seattle e agli eventi successivi; conoscevano la differenza tra Black Bloc e Pink Bloc (sì, c'erano già anche i Pink Bloc); si erano già mobilitati per alcuni vertici che in teoria erano l'antipasto del G8: l'OCSE a Bologna e il Forum Mondiale a Napoli (dove nacque l'orribile nome "No Global"). In queste occasioni avevano chiarito le loro priorità: a nord si puntava il dito sulla contraddizione di una globalizzazione delle merci che negava la globalizzazione dei popoli: si parlava già di "Fortezza Europa" come di qualcosa da espugnare da dentro e da fuori. A sud si sentiva la maggiore presenza dei disoccupati e si puntava sul reddito minimo garantito. Ma obiettivi a parte erano i metodi di protesta il campo in cui gli antagonisti avevano dato prova di una certa creatività, nel tentativo di uscire dalla routine dei tafferugli anni '90, sviluppando pratiche che, cito a memoria, dovevano superare la falsa dialettica violenza non-violenza, ovvero trovare una sintesi tra chi voleva menare le mani e chi professava un pacifismo totale. A nord questa sintesi aveva dato vita alle Tute Bianche, un gruppo che accettava solo un tipo di violenza, ovvero quello passivo: la Tuta Bianca si costruiva in casa un'armatura di gommapiuma e plexiglass con la quale si sarebbe schiantata contro i celerini, nella speranza che lo scontro fosse ripreso abbastanza vicino da una videocamera (il colore bianco serviva a far risaltare il sangue).

Le Tute Bianche ci tenevano a non essere confuse coi Black Bloc, e a ragione: i Black Bloc mordevano e fuggivano massimizzando i danni e minimizzando i rischi, in pratica facevano guerriglia. Le Tute Bianche viceversa cercavano la battaglia campale, a richiederla era la loro stessa forma mentis, il modo in cui dividevano il mondo in moltitudini e fortezze e zone temporaneamente liberate. Furono loro a insistere sul concetto di Zona Rossa che andava assolutamente violata – obiettivo che già allora mi sembrava discutibile, e infatti andai in un'altra piazza, giusto per scoprire che la polizia caricava uguale. Dopodiché le manifestazioni hanno sempre un aspetto teatrale, da che esistono i media e anche prima, per cui oltre un certo limite è inutile accusare i manifestanti più esagitati di giocare alla guerra; le manifestazioni sono precisamente questo, per mostrare un conflitto lo metti in scena e speri che i media lo trovino abbastanza interessante. Se non lo trovano abbastanza interessante rischi un po' di più. Casarini rischiava un po' di più, ma non è che Gandhi si comportasse in modo sostanzialmente diverso. Soprattutto Casarini aveva il suo daffare a tenere assieme gente che se non avesse avuto l'obiettivo della Zona Rossa e lo scudo di plexiglass si sarebbe disperso e sarebbe stato tentato da pratiche assai più distruttive (malgrado i giornali lo ritenessero un pericoloso masaniello, Casarini era in sostanza il negoziatore, quello che doveva tenere aperti tutti i canali). Il punto debole non era tanto il plexiglass, quanto la disciplina: per funzionare, la pratica delle Tute avrebbe dovuto essere condivisa universalmente, e invece tutt'intorno c'erano casseur e infiltrati che vandalizzavano automobili e vetrine, o interpretavano la guerra di posizione in senso meno retorico e più letterale. Già venerdì sera le tv non mostravano le ferite riportate dalle Tute, ma la "devastazione"; qualcuno aveva giocato il loro gioco meglio di loro e fu l'ultima volta che fu concesso stupirci della cosa: da lì in poi doveva essere chiaro che a tutti che i media preferiscono le vetrine rotte alle tue ossa altrettanto rotte.5. Può darsi che le proteste organizzate della sinistra antagonista di cui al punto 4 avessero innervosito i vertici delle forze dell'ordine. Può anche darsi che questi vertici ci tenessero a dimostrare al governo insediato di fresco (il Berlusconi II) che la musica poteva cambiare, se c'era la volontà politica: e una rapida visita del vicepresidente del consiglio, Gianfranco Fini, sembrava voler dire che questa volontà c'era. Fatto sta che la manifestazione più importante del G8, quella che davvero è passata alla storia, fu quella repressiva di polizia e carabinieri (ma anche finanzieri e forestali, sul serio, li ho visti anch'io). Anche questa manifestazione cominciò con una fiera: qualcuno spero si ricorda il tizio vestito da truppa d'assalto che si faceva fotografare da un terrazzo su un piazzale nello splendore del suo abbigliamento antisommossa; e mentre in piazzale Kennedy suonava Manu Chao, dall'altra parte del muro di container i rappresentanti dell'ordine ballavano la tecno. Le mazzate che cominciarono a tirare il giorno dopo non erano in nessun modo proporzionali alle offese eventualmente ricevute; per quanto i giornali continuino a raccontare questa cosa, non è che la polizia intervenisse duramente per reprimere i vandali; i vandali agivano indisturbati mentre altrove la polizia menava cortei abbastanza a casaccio.

Non bisogna stancarsi di sottolineare, finché chiunque continui a sostenere il contrario non soffochi nella sua merdosa ipocrisia, che la violenza delle forze di polizia a Genova è un unicum; non è che poliziotti e carabinieri in generale ci andassero piano con i manifestanti dei centri sociali, ma qualsiasi manifestante di quel mondo che è passato da Genova vi confermerà che quello che si vide lì era sensibilmente diverso. Una violenza cieca, rabbiosa, mal congegnata che trionfò alle Diaz e proseguì alla caserma di Bolzaneto, e che tutto sommato fallì il suo scopo, per un motivo non molto diverso da quello per cui fallì la strategia campale dei centri sociali. Proprio come i centri sociali avevano pensato di ritrovarsi soli contro la polizia, anche la polizia aveva messo in pratica la strategia più adatta a fiaccare i centri sociali, senza sapere che a Genova si sarebbe trovata davanti a un movimento molto più eterogeneo, che tornò a casa terrorizzato e riuscì, con una certa pazienza, a convincere parte dell'opinione pubblica che in quei giorni era successo qualcosa di grave. Se fu un esperimento di repressione autoritaria, fece molto male e uccise, ma fallì. 6. Che la manifestazione repressiva sarebbe fallita lo si capì sabato 21 luglio, quando ci svegliammo ancora intontiti e dolenti per la morte di Giuliani e scoprimmo che un sacco di gente era appena arrivata per manifestare assieme a noi. Contro i pareri dei principali partiti e sindacati, la gente era lì: alcuni più vicini alle istanze del punto 3, altri del punto 4 o del 5, ma sabato a mezzogiorno tutto questo non aveva più molta importanza, e non l'avrebbe più avuta per un anno o due. Quel mattino era nato il Forum Sociale, con tutti i suoi limiti che in questo pezzo non ci stanno. Tra i temi promossi dal Forum c'erano tutti quelli che ci stanno affliggendo oggi: la sostenibilità ambientale, la speculazione finanziaria, i regimi di schiavitù cui inevitabilmente portava una globalizzazione delle merci e non delle persone. C'era già tutto e c'era, certo, anche una vena già complottarda e anti-tutto che avrebbe portato qualcuno verso posizioni identitarie – c'era anche Bagnai, per dire, non a Genova ma di lì a poco nelle iniziative di Sbilanciamoci. Mancava una vera classe dirigente; c'era una diffusa insofferenza verso chiunque si ritrovasse anche solo per necessità nel ruolo di portavoce; Casarini Caruso o Agnoletto non furono mai leader carismatici, neanche ci provavano. 7. A Genova un sacco di gente c'era semplicemente per vedere cosa sarebbe successo. Non si erano mai viste tante videocamere nello stesso posto, certo, oggi le abbiamo tutti in tasca e non fanno più tanto effetto. Si sapeva che le cose potevano andare male, e questo attirava interesse e curiosità. A Genova c'ero anch'io perché volevo vedere coi miei occhi e scrivere quello che vedevo; non avrei tollerato di perdermi un'occasione del genere e questo in seguito mi ha dato un po' da fare – mi sono sentito un turista anch'io, l'intruso in una battaglia che non capivo, che tuttora sto cercando di spiegarmi. A Genova, dopo dieci minuti in piazzale Kennedy avevo già la maglietta del servizio d'ordine (il che lasciava perplesso pure me su quanto fosse facile infiltrarsi); passai il concerto a tenere sgombro il passaggio per le ambulanze e a supplicare in tre lingue i ragazzi di non andare a infrattarsi sugli scogli. Sabato mattina avevo in mano le chiavi della scuola Pascoli ed ero dall'altra parte della strada, nel plesso Diaz, mezz'ora prima che la polizia irrompesse. Ho molti ricordi ma non mi fido molto, so che sono parziali e viziati dalla necessità di andare d'accordo con tutti i sé stessi passati. È difficile spiegare cosa mi ha lasciato Genova, ma non sopporto di leggere che Genova ci ha fermati o bloccati o sconfitti. Io non mi sono fermato, non mi sono bloccato, non sono sconfitto. Quello che cercavo di fare a Genova, lo faccio ancora e spero molto meglio, perché a Genova diciamolo, facevo abbastanza schifo.

Perché perdiamo tempo con l'Invalsi, nel 2021?

19-07-2021, 13:14epidemia 2020, Il Post, scuolaPermalinkChe anno è, che giorno è? È il momento di discutere dei risultati Invalsi, come se fossero una cosa seria. Malgrado l'interruzione dell'anno scorso, la liturgia ormai si è consolidata: a metà luglio, quando ormai la scuola è un ricordo lontano, l'Invalsi si fa vivo e pubblica quelli che chiama "i risultati", e che in realtà poi non dicono un granché. Il momento è cruciale: se c'è un torneo internazionale di calcio, è appena finito; un'eventuale Olimpiade non sarà ancora cominciata. Sui giornali insomma potrebbe esserci un po' di spazio da riempire: peccato che i "risultati" Invalsi siano mortalmente noiosi: le primarie tengono, nelle secondarie inglese è stabile e matematica e italiano sono un po' in calo... non c'è sugo, non c'è spezia, per cui si fa intervenire il titolista apocalittico, quello che di mestiere, quando il meteo dice che piove, titola SENTENZA FINALE, SPAVENTOSA BOMBA D'ACQUA.

Tu dici: vabbe', esagera. La tale Testata Prestigiosa ci informa che "Crollano le competenze degli studenti" – il che in sostanza significherebbe che non solo non hanno imparato niente, ma non sanno nemmeno più fare quel che sapevano fare un paio d'anni fa. (L'Invalsi però è un banale test a scelta perlopiù multipla: che sia uno strumento efficace per certificare le cosiddette competenze è discusso e discutibile). Il collega di un'Altra Testata Prestigiosa ci terrorizza: "Alla Maturità competenze da Terza Media". Per fortuna questa spaventosa lacuna per cui cinque anni di istruzione superiore sarebbero spariti nel nulla non risulta dai dati Invalsi: è solo un titolo acchiappaclic, ma è anche l'unica cosa che la maggior parte dei lettori leggerà. Dai titoli partiranno poi per tutta una serie di osservazioni sulla scuola, sulle sue criticità, ecc. – anche in buona fede, vedo commentatori già pronti a spiegare perché secondo loro la scuola sta funzionando male, cosa bisogna fare per intervenire. Sono discorsi in parte condivisibili, ma io vorrei fermarmi un po' più a monte.

Non voglio discutere dell'Invalsi come insegnante, stavolta. Non voglio discutere dell'Invalsi come l'esperto di didattica che tra l'altro non sono. Rivendico un punto di vista molto più limitato, ma a fuoco: voglio parlare delle prove Invalsi da tecnico di laboratorio, visto che è quello che faccio nella mia scuola media da quando le prove sono diventate computer based. E da tecnico di laboratorio dico: non è il momento di discutere dei risultati Invalsi come di una cosa seria.

Nel documento c'è scritto, in un italiano teoricamente comprensibile anche ai giornalisti, che il 44% non raggiunge "risultati adeguati, ossia non in linea con quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali". Non significa che non hanno "conoscenza minima italiano". https://t.co/RXXmmWuhkw

— Leonardo Blogspot (@LeonardoBlog) July 16, 2021

Non discuto la bontà dei test, la didattica che sottendono, eccetera. Non discuto la professionalità degli esperti che li hanno messi a punto, o la serietà dei miei colleghi che li hanno somministrati. Per far funzionare una somministrazione non bastano gli esperti, i pedagoghi e gli insegnanti. La somministrazione funziona se gli studenti decidono di farla seriamente, e non credo che sia successo.

Parto dalla mia esperienza (ovviamente limitata, ma diversamente da tutti i commentatori io i test li ho visti fare): le prove Invalsi richiedono massimo 90 minuti. I miei studenti consegnavano mediamente dopo 60, molto prima del solito. O erano tutti geni, o le prove erano troppo facili, o non avevano nessun interesse a farla bene. Vi è mai capitato di fare un questionario al computer? Magari quando iniziate siete curiosi, poi vedete che è un po' più difficile di quel che sembrava, pensate che tutto sommato avete di meglio da fare, e scrollate avanti. La mia supposizione è che molti studenti abbiano fatto la stessa cosa. Non credo che le prove Invalsi di quest'anno vadano prese sul serio, perché i ragazzi che dovevano farle non le hanno prese sul serio.

E perché mai avrebbero dovuto farlo? Tornavano tutti da un lockdown, chi di un mese (elementari e medie) chi di tre mesi o più (superiori). Avevano appena ricominciato a interagire dal vivo coi compagni e con gli insegnanti – certo, in aule distanziate, senza scaffali per tenere i banchi a dieci cm di distanza in più; senza laboratori; senza intervallo in aree comuni: però ce l'avevano fatta, erano tornati a scuola. A questo punto arriva il tecnico e spiega che bisogna recarsi tutti nell'aula computer per quel famoso test a crocette che comunque, nessuno si preoccupi, non influisce in nessun modo sulla loro valutazione finale. I ragazzi sbuffano e vanno. Magari alla spicciolata, perché anche lo spazio in laboratorio è contingentato. Un laboratorio che contiene 30 computer probabilmente può farne lavorare soltanto 15, per garantire il distanziamento. Quindi bisogna fare i turni. Quindi dopo mesi di didattica a distanza una volta tornati a scuola bisogna interrompere il lavoro di classe per andare un po' alla volta in un laboratorio a fare un noioso test a crocette che dal loro punto di vista non ha la minima importanza.

Sì, proprio in quel laboratorio in cui abbiamo smesso di portare i ragazzi dall'anno scorso perché bisognava in tutti i modi mantenere il distanziamento, mantenere la bolla, evitare che i droplet della terza A fossero inalati dai ragazzi della terza C. È il motivo per cui i ragazzi non fanno più l'intervallo tutti assieme nei corridoi, e ciononostante (e malgrado il ministero spergiurasse che le scuole erano sicure) abbiamo dovuto comunque chiudere in marzo e a Pasqua abbiamo portato i ragazzi delle terze medie e delle quinte superiori in laboratorio per fare un noioso test a crocette. Ora: è così strano che l'abbiano fatto in fretta, rispondendo sbrigativamente alle domande che sembravano più facili e scrollando quelle che non capivano al volo? In tutta sincerità: al loro posto avreste fatto diversamente? Vi ricordo che la prova Invalsi non fa più media, i ragazzi sanno perfettamente che non saranno valutati per le risposte che danno. A volte sentono dire che saranno i loro insegnanti a essere valutati, e la scuola nel suo insieme: ecco, provate un attimo a figurarvi la cosa. Voi al loro posto vi sareste attardati su un computer forse non del tutto disinfettato, a compilare coscienziosamente un test per far fare bella figura ai vostri insegnanti? Chi ha immaginato una situazione di questo tipo sarà anche esperto di didattica, ma non di preadolescenti e adolescenti. O più facilmente la sua priorità non era ottenere buoni risultati. L'unico motivo per somministrare le prove Invalsi in un anno disastrato come questo era ottenere cattivi risultati. La cosa incredibile è che tutto sommato i risultati non sono nemmeno così cattivi. Prevedibili, ma non così pessimi.

La scuola ha dei problemi? Altroché se ne ha. L'Invalsi ce li mostra? L'Invalsi è un dito che mostra la luna. Ma la mostra davvero? Sta puntando davvero verso la luna o semplicemente la luna è l'unica cosa interessante che si trovi vagamente sulla traiettoria? E inoltre: quanto costa quel dito? Siccome non fa che indicare quello che indicano tutti, siccome non ha mai cambiato posizione in tanti anni, vale ancora la pena di mantenerlo? Mi pongo questo tipo di problemi perché io quel dito l'ho sorretto sin dall'inizio, non con le mie idee ma col mio lavoro. Da quando c'è l'Invalsi, io a scuola ho somministrato l'Invalsi. Quando qualche mese fa i miei dirigenti mi confermarono che le prove si sarebbero fatte, ero piuttosto incredulo. La scuola dell'obbligo era appena entrata nel suo secondo lockdown, che sarebbe durato più o meno un mese. In quel momento non sapevamo nemmeno se avremmo finito l'anno in presenza, e ciononostante il Ministero ci chiedeva di predisporre i laboratori informatici per la somministrazione della prova. Bisognava assolutamente capire se i ragazzi ne sapessero più o meno di quelli degli anni scorsi.

Ma bisognava davvero? Cioè, dopo un quadrimestre di DAD completamente improvvisata; dopo un altro quadrimestre in presenza in classi distanziate, con continui stop and go imposti ogni volta che in una classe scoppiava un focolaio, c'era davvero tutta questa esigenza di scoprire se i ragazzi avessero imparato più o meno? Non era una domanda retorica? Voglio dire, potevate chiederlo a me. Ve l'avrei detto io. Gratis? No, gratis no, ma sarei costato senz'altro un po' meno. Oppure potevate chiedere a chiunque. Lo sappiamo tutti che la scuola non ha funzionato al meglio nel 2020-21 – come qualsiasi altra cosa del resto.

Invece abbiamo sentito l'esigenza di formulare questa domanda retorica a due milioni di studenti. Non sarebbe bastata, per una volta, un'indagine a campione? In tante scuole d'Italia, questo era complicato anche prima del Covid e delle procedure di distanziamento. Tre prove da 90 minuti sono 270 minuti per studente – se lo studente dovesse farli tutti assieme, ma ovviamente non è così: ogni 90 bisogna dargli il cambio, e questo significa altri minuti preziosi per aerare e igienizzare la postazione (per quanto si possa sanificare una tastiera, l'oggetto forse meno igienizzabile inventato dall'uomo). Comunque fingiamo che tutto si possa fare in 10 minuti, diciamo che ogni Invalsi ruba allo studente 300 preziosi minuti di presenza (senza restituirgli niente: le prove Invalsi servono un po' al ministero, un po' ai giornalisti, ma a lui a che servono? era meglio stare in classe a studiare l'assonometria cavaliera). Se una scuola media ha otto terze, e a ogni terza servono 300 minuti, abbiamo 40 ore da gestire: 40 ore in cui è previsto che l'insegnante sia coadiuvato da un assistente, qualcuno che in teoria la scuola paga: le prove Invalsi costano. Sempre che esista quel famoso laboratorio con 25-28 postazioni cablate e funzionanti. Magari nel 2019 esisteva, ma ora c'è il distanziamento, ricordate? Non è che si possa espandere la cubatura del laboratorio. Si potrebbe fare un altro laboratorio (altri soldi), o più facilmente raddoppiare i turni, per cui le 40 ore diventano 80. Questo è successo alle medie e alle superiori: alle primarie, dove la prova è ancora cartacea, i risultati sono stati migliori. Questo ovviamente può significare che le primarie funzionano meglio. Perlomeno sulla brochure dell'Invalsi c'è scritto così. Oppure che i bambini delle primarie davanti a un fascicolo cartaceo hanno più motivazioni a fare bene che i preadolescenti davanti a un computer – preadolescenti plasmati da anni di videogioco domestico, per cui se sbagli puoi sempre ricominciare e fare meglio.

(A volte davvero alla fine della prova ti chiedono se potrebbero ripeterla ed è un piccolo choc per loro scoprire che no, per la prima volta della vita non si può imparare dai propri errori. Che tra l'altro sarebbe l'unica cosa didatticamente interessante, per loro).

Che anno è, che giorno è? Nessuno in particolare. Le prove Invalsi non ci dicono niente che non sapessimo già. Come al solito sono in linea con le rilevazioni Ocse-Pisa. Le scuole delle regioni più ricche funzionano meglio delle scuole delle regioni più povere, chi l'avrebbe detto. Per farci dire quel che sappiamo benissimo, abbiamo disturbato due milioni di studenti che erano appena tornati in classe. Li abbiamo portati in un laboratorio benché fino al giorno prima sostenessimo che il laboratorio fosse un luogo a rischio. Non abbiamo fornito loro nessuna motivazione particolare: dovevano soltanto finire quei maledetti test. Li hanno finiti al volo, sono tornati in classe, e ora i giornali possono dire che le scuole italiane fanno schifo e la DaD non funziona.

Perché prima non potevano?

Beh, in luglio è più difficile, le scuole sono chiuse, manca un gancio con l'attualità. Insomma non ci dirà mai niente di interessante o nuovo, ma almeno questo gancio ai giornalisti l'Invalsi ogni anno lo offre. E probabilmente è tutto: anche perché io in tanti anni tutti questi interventi mirati per risolvere le criticità individuate dall'Invalsi sinceramente non li ho visti. Ecco perché abbiamo organizzato 80 ore di laboratorio in aprile, sottraendoli alla didattica, e io mi sono pure preso un virus (per fortuna non era il Covid): per sentirmi dire anche in luglio che faccio schifo, che è tutto da rifare. Grazie, e arrivederci al prossimo anno.

Cinque leggende per sette fratelli

18-07-2021, 01:44ebraismo, Il Post, miti, santiPermalink18 luglio – Santa Sinforosa e i suoi sette figli martiri (II secolo), leggenda

Sette figlioli sette, di pane e miele, a chi li do? Il 18 luglio si celebra il martirio di Sinforosa e dei suoi sette figli, ma io non ci credo molto: sette figli? Tutti martiri? Ma andiamo. Racconta un anonimo agiografo che l'imperatore Adriano voleva inaugurare una bella villa a Tivoli, ma l'oracolo gli disse: ma cosa pensi di inaugurare, non lo sai che la vedova Sinforosa e i suoi sette figli ogni giorno ci tormentano invocando il loro Dio? Convincila a sacrificare, allora sì che faremo tutto quello che vuoi.

|

| Felicita e i suoi sette figli (non li sta sgozzando in una volta sola: li esibisce con orgoglio accanto alla spada, che è il simbolo del martirio). Dalle Cronache di Norimberga. |

Adriano non perse tempo ad arrestare i figli con la madre, che però di sacrificare ai falsi dei non voleva saperne. La torturarono, e niente: allora la buttarono nell'Aniene con una pietra al collo, magari presso la pittoresca cascata. E i fratelli? Adriano fece innalzare sette pali intorno al tempio di Ercole Vincitore, e siccome non capita tutti i giorni di avere sette vittime consanguinee, ne volle approfittare per uccidere tutti in un modo diverso: a Crescente fece tagliare la gola, a Giuliano pugnalare il petto, a Nemesio il cuore, a Primitivo l'ombelico, a Giustino la schiena, a Stratteo il fianco, mentre Eugenio fu segato in due. I corpi furono gettati in una fossa che divenne nota come la fossa dei sette biothanatos, parola greca che veniva usata sia per i suicidi che per i cristiani che sceglievano il martirio. Qualcuno però andò a recuperare i corpi e li seppellì sulla Tiburtina, a otto miglia da Roma. Il corpo della madre invece sarebbe stato sepolto fuori dalle mura di Tivoli. Così dice la leggenda, e io non credo a una parola: sette figli?

Il Martirologio geronimiano (che malgrado il nome non fu scritto da Girolamo) conferma che erano sette, ma li chiama con nomi diversi. Invece ricorda sette fratelli che di nome fanno proprio Crescente, Giuliano, Nemesio, Primitivo, Giustino, Stratteo ed Eugenio, ma il 27 giugno. Può darsi che qualcuno a un certo punto si sia confuso. Può darsi che i sette non siano i figli di Sinforosa, che Sinforosa non abbia mai avuto sette figli (ognuno dei quali potrebbe rappresentare una patologia riguardante una parte del corpo, come secoli più tardi i quattordici ausiliatori). Può darsi che non sia nemmeno mai esistita, tanto è simile la sua storia a quella più diffusa di Santa Felicita.

Santa Felicita (da non confondere con la serva di Perpetua) era una ricca vedova romana che fu accusata di cristianesimo ai tempi di Antonino Pio (il successore di Adriano). Siccome il prefetto non riusciva a farla confessare, decise di arrestare i figli Gennaro, Felice, Filippo, Silano, Alessandro, Vitale e Marziale, e di ucciderli ognuno con un supplizio diverso, finché non avrebbe ceduto. Non cedette e fu uccisa anche lei. Fu sepolta coi figli in una basilica sulla Salaria, e in suo onore furono dedicate chiese e monasteri ai Sette Fratelli o ai Sette Frati... ma probabilmente è un falso anche questo. Sette fratelli, sul serio? Condannati a morte da un imperatore famoso per la sua tolleranza (come del resto Adriano)? È una favola, e come tutte le favole assomiglia a un'altra. Per una volta sappiamo anche quale, e forse abbiamo addirittura il nome dell'autore. Giasone di Cirene.

|

| Antonio Ciseri, Il martirio dei Maccabei (1863). |

«Figlio, abbi pietà di me che ti ho portato in seno nove mesi, che ti ho allattato per tre anni, ti ho allevato, ti ho condotto a questa età e ti ho dato il nutrimento. Ti scongiuro, figlio, contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è in essi e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti; tale è anche l'origine del genere umano. Non temere questo carnefice ma, mostrandoti degno dei tuoi fratelli, accetta la morte, perché io ti possa riavere insieme con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia».

|

| I sette fratelli Govoni |

Il figlio non se lo fa ripetere due volte e ottiene un martirio persino più doloroso dei fratelli maggiori; dopodiché Antioco, folle di rabbia, uccide anche la madre. Un episodio del genere, scritto evidentemente per spronare gli ebrei a resistere contro i prevaricatori, non poteva che esaltare i lettori cristiani dei secoli delle persecuzioni. A un certo punto la Chiesa di Roma rivendica di custodire le spoglie dei "Sette Santi Maccabei", in San Pietro in Vincoli. Probabilmente la gemmazione di nuove leggende sui sette fratelli nasce da qui, e dal fatto che molto spesso i racconti non si diffondevano in forma scritta e nemmeno orale, ma attraverso le immagini; sicché talvolta un predicatore poteva trovarsi sulle pareti o sulle vetrate la storia di sette fratelli morti ammazzati, e se non conosceva la storia dei Maccabei gli toccava improvvisare, magari ambientando la storia in una cornice più locale e interessante per gli ascoltatori, come nel caso di Tivoli. Alla fine gli elementi sono gli stessi: un imperatore stronzo, sette fratelli uccisi male, una madre che assiste e muore pure lei... e non è che dobbiamo crederci per forza. Se l'agiografo di Santa Sinforosa ha copiato quello di Santa Felicita che ha copiato il compendiatore di Giasone di Cirene, anche Giasone potrebbe avere ripreso la leggenda da qualche parte. Ormai lo abbiamo capito, no? Dove c'è un tiranno malvagio e sette fratelli uccisi, meglio diffidare.

|

| La famiglia Cervi |

Mettiamo che tra qualche secolo ci sia ancora qualche storico curioso del nostro. Su che libri potrà mettere le mani? Probabilmente uno di quelli stampati in più copie, che ne so, il Sangue dei vinti di Giampaolo Pansa. Da bravo studioso non prenderà tutto per oro colato; ad esempio quando Pansa parla dei sette fratelli Govoni trucidati dagli uomini della Garibaldi ad Argelato, penserà: ma questo è un calco, figurati. Sette fratelli pestati a morte in una volta sola? Non la bevo, è chiaro che l'autore si è ispirato a una leggenda pre-esistente. Magari a quella dei Cervi, i sette fratelli di Campi Rossi di Gattatico, fucilati a Reggio Emilia. Oppure ai sette figli di Santa Sinforosa, o di Santa Felicita, o ai sette santi Maccabei (che non erano nemmeno Maccabei, ammesso che siano esistiti, e probabilmente no). Se c'è una cosa che ogni storico coscienzioso dovrebbe sapere, è che la mitologia può ispirarsi alla realtà, non il contrario: e quindi se mai sette fratelli furono uccisi, questo deve essere successo tantissimo tempo fa, di sicuro non al tempo dei nostri nonni. Sette fratelli? Impossibile.

(In un documento della sezione fascista di Reggio Emilia c'è scritto proprio così: sotto la lista dei Cervi, un appunto: Sette fratelli? col punto interrogativo e sottolineato in rosso. Come a dire: ma davvero lo abbiamo fatto? Siamo noi la leggenda, siamo noi Adriano, Antonino, Antioco Epifane? Forse chi lo scrisse per un momento sentì che la realtà gli cedeva intorno, che la fantasia prendeva il sopravvento coi suoi demoni invisibili, inguardabili; e ne ebbe vertigine).

Il mondo brucia e abbiamo ancora Grillo tra i piedi

17-07-2021, 01:055Stelle, Beppe Grillo, crisi? che crisi?, Il G8 di Genova 2001, riscaldamentoPermalinkComunque va bene, sì, il Covid, e Beppe Grillo che fa la pace con Conte, e tra qualche giorno l'anniversario del G8 di Genova, però intanto in Europa continentale diluvia e in Canada hanno picchi di 50°Celsius: di che altro dobbiamo parlare? Tra un po' comincerà la vera emergenza climatica, a meno che non sia già cominciata, ma in ogni caso: se il Covid è stato un'impegnativa cima appenninica, adesso abbiamo davanti l'Himalaya. Fare previsioni ora sarebbe ancora più sciocco che all'inizio del 2020; durante la spedizione succederanno molte cose che nemmeno immaginiamo: cambieremo molte opinioni e le divideremo con persone insospettabili – insomma quello che è successo l'anno scorso, moltiplicato per cento.

|

| https://it.wikipedia.org/wiki/Riscaldamento_globale#/media/File:Urban-Rural_Population_and_Land_Area_Estimates,_v2,_2010_Northeast_Italy_(13873744025).jpg (Comunque quella è Ferrara, non Bologna). |

Sappiamo che se avevamo una vaga, vaghissima possibilità che questa crisi fosse gestita in Italia da un governo progressista, ce la siamo giocata con l'arrivo di Mario Draghi, che ha imposto un sensibile cambio di passo. Se abbiamo fretta non è difficile trovare nomi di colpevoli, peraltro recidivi: Renzi e Grillo. A distanza di qualche anno, la coerenza con la quale hanno sabotato ogni progetto progressista almeno dal 2008 in poi è impressionante; tanto più che entrambi non hanno mai smesso di professarsi progressisti, a modo loro, e a mettersi di traverso a qualsiasi iniziativa progressista che non li vedesse protagonisti assoluti. Molte volte ho rimproverato alla sinistra la mancanza di leadership, stavolta mi toccherebbe concedere che sono stati due leader a rovinare tutto. Ovviamente ho già la risposta pronta, ovvero: per forza hanno rovinato tutto, che altro aspettarsi da due buffoni? Se avessimo lavorato di più sulla classe dirigente avremmo evitato che il vuoto di leadership causasse l'ascesa di un comico e di un sindaco di Firenze. Renzi e Grillo saranno colpevoli, ma sono anche vittime di un enorme vuoto culturale che si è creato negli ultimi vent'anni, da Genova e anche prima. È facile ora trattarli da capri espiatori e non mi impedirò di farlo – chi si innalza sugli altari si merita tutta la polvere che solleva quando cade – ma il problema è un po' più grande di loro, è un po' grande di tutti noi. È peraltro un problema che non faremo il tempo a risolvere; spetterà all'Emergenza, che quasi sicuramente non scioglierà i nodi nel modo in cui avremmo voluto. È molto più facile che qualcuno in quei nodi resti stritolato, metaforicamente o meno. Poteva andare diversamente?

Guardiamo al resto dell'Europa, dove le sinistre non dovrebbero essere disastrate come la nostra: ce n'è qualcuna che è riuscita ad approfittare dell'emergenza per imporre la sua visione del mondo, le sue priorità? Che io sappia no. Può darsi che non abbia cercato bene, anzi lo spero – mi danneggia forse la prospettiva storica, il pregiudizio per cui il progressismo è un fenomeno tipico delle crisi di crescita, mentre questa ha più l'aria di essere una catastrofe sistemica, qualcosa che in generale premia chi ha sviluppato corazze e barriere. Può darsi che un pregiudizio simile abbia portato leader di sinistra come Mélenchon o Corbyn a lambire il sovranismo. Anche in Italia è successo qualcosa di simile, non solo presso realtà ormai folkloristiche come i comunisti di Rizzo; non ce ne siamo accorti perché eravamo distratti dall'esplosione colorata del vaffanculismo Cinque Stelle.

Sui Cinque Stelle non ho cambiato opinione (il che è sospetto, considerato quanto sono cambiati loro). Li definivo "un magma in cui si trovano ormai fuse assieme istanze che una volta erano di pura sinistra (l'ecologismo, la questione morale) e veleni di estrema destra". Con questo magma dobbiamo costruirci un riparo: non è il materiale ideale, ma altro disponibile non ce n'è, se ci fosse a quest'ora l'avremmo trovato. Otto milioni di persone votarono nel 2013 per un Movimento che a parte Grillo e il suo discutibile webdesigner, contava soltanto perfetti sconosciuti e tanta voglia di cambiamento; non dico che Grillo fosse davvero progressista (anche se è convinto di esserlo) o di sinistra; dico che tra quegli 8 milioni di voti c'erano quelli che la sinistra avrebbe dovuto intercettare per non diventare una forza residuale. Dico che nel 2008, all'ombra della fusione tra democratici e cattolici di sinistra si era consumata una scissione sotterranea; mentre il neonato PD di Veltroni ripartiva all'eterna conquista del centro moderato immaginario, nelle viscere dell'opinione pubblica si staccava un enorme scudo di persone deluse dal moderatismo, dalla ragionevolezza, scontente del berlusconismo e di chi il berlusconismo non era riuscito a respingerlo; fu quello il nucleo del grillismo e fu quella scissione che occorrerebbe rimarginare per rifare della sinistra una forza importante, ma non c'è più tempo nemmeno per recriminare. Possiamo aggiungere alla lista dei colpevoli qualche altro spauracchio: Veltroni senz'altro, e perché no, D'Alema che in un certo senso lo anticipò – e Prodi? Mettiamoci anche Prodi, troppo ragionevole per capire dove stava andando l'Italia. Insomma ne abbiamo di nomi contro cui sfogarci. Se solo servisse a qualcosa.

Negli anni successivi alla scissione è stato comodo, per tanti commentatori e anche per me, liquidare il Movimento associando a esso gli aspetti più discutibili e appariscenti: il complottismo, il mito della democrazia partecipativa e i ridicoli strumenti con cui veniva simulata, la natura reazionaria di tante rivendicazioni, l'ambiguità sull'Euro. Il M5S è effettivamente stato anche questo: una serie di risposte sbagliate offerte a un pubblico che però faceva domande importanti. Senza dubbio contiene frange complottiste e sovraniste e possiamo bollarle di destra, se ci fa stare meglio: ciò non toglie che le stesse frange esistano anche a sinistra – in un certo senso sono sempre esistite. A Genova, bisognerebbe ricordare, a contestare il G8 c'era già un universo inconciliabile e variopinto che comprendeva gli anarchici come i novax; c'era chi voleva abolire tutti i confini e chi voleva ri-istituire le dogane nazionali per fregare i McDonald's; chi voleva spegnere la luce per non surriscaldare il mondo e chi voleva tenere aperte le fabbriche per non perdere i posti. A unirli era soprattutto uno slogan: Un altro mondo è possibile. E può anche darsi che in quel momento la possibilità di un altro mondo ci fosse, ma avremmo dovuto metterci d'accordo quasi subito e sarebbe stato molto difficile. Anche qui: possiamo dare la colpa ai manganelli. Ma è una ricostruzione consolatoria: i manganelli hanno fatto molto male ma non ci hanno impedito di pensare. Anzi nei mesi successivi proprio la repressione di Genova sembrava aver creato per reazione un Movimento dove prima c'erano soltanto gruppi diversi con priorità diverse. La vera occasione l'abbiamo persa dopo il Social Forum di Firenze, e sinceramente non ho mai capito il perché. Senz'altro l'11 settembre ci ha preso in controtempo, senz'altro la Guerra Infinita di Bush figlio e Rumsfeld è diventata l'obiettivo primario e ci ha distratto, ci ha impedito di concentrarci su una serie di priorità sistemiche che a me perlomeno sembravano abbastanza chiare già nel 2001: l'emergenza climatica, i rischi connessi alla globalizzazione dei mercati e alla privatizzazione dissennata dei servizi, la speculazione finanziaria. A distanza di vent'anni non si è fatto praticamente niente: gli unici fronti in cui globalmente qualcosa è cambiato mi sembrano quelli dei diritti civili per le persone LGBT e della depenalizzazione delle sostanze. Questo mi lascia un po' perplesso: forse perché sono etero e non fumo. O forse perché si tratta di evoluzioni sacrosante ma tutto sommato compatibili con una visione del mondo liberale e individualista. In ogni caso c'è una specie di buco nella mia memoria, diciamo tra il 2004 e il 2008 non ho capito bene cosa sia successo, forse ci siamo un po' distratti a tifare per Obama (ma io neanche tanto, a rileggermi), o ad assistere alla lunga fine di Berlusconi. Credo sia un buco per molte coscienze provvidenziale, perché impedisce di collegare il movimento post-Genova al vaffanculismo dei grillini. Si capisce che in mezzo ci dev'essere stato un crollo culturale, una fuga dei cervelli, perché nel 2001 si parlava di Tobin Tax e nel 2008 di biowashball. Però temo che se avevamo una possibilità ce la siamo giocata in quel momento.

Adesso è tardi. Da qui in poi la polarizzazione sarà tra chi accetta l'Emergenza e chi non ci vorrà credere: e come è successo col Covid, molte persone di sinistra si troveranno nel secondo insieme; io nel primo. Ovviamente discuteremo a lungo su chi ha tradito chi: aggiungete anche me alla lista, se vi fa stare bene. Per me continua a essere una questione di stile di vita: sono più di vent'anni che sento dire che sarà necessario modificarlo per sopravvivere; pensavo e penso che Bush figlio rappresentasse il nemico perché diceva chiaro e tondo che la guerra infinita si combatteva per difendere lo stile di vita occidentale. Tra tante istanze discusse e disputate questa almeno a sinistra la davo per scontata, ma poi è arrivato il Covid e ho scoperto che no, rinunciare al proprio stile di vita era per molti intollerabile tanto quanto per Salvini. E lo posso capire: il primo lockdown fu terribile, per molti più che per me; non m'interessa il discorso moralista, non c'è tempo neanche per quello. Ma molti che chiedevano un mondo diverso, dal 2020 in poi li ho visti domandare a gran voce che gli restituissero il mondo che c'era prima; se è così che un'emergenza riduce le persone, non ho che da fare le proporzioni. Nei prossimi anni arriveranno botte peggiori: può anche darsi che reagiremo meglio, magari il 2020 ci ha insegnato qualcosa. Oppure no: può darsi che ci abbia soprattutto irrigidito e incattivito. Anche questo è abbastanza naturale (se vivi abbastanza a lungo, tutto diventa abbastanza naturale. Anche le catastrofi).

Bonaventura, il cancellatore di San Francesco

15-07-2021, 19:27Il Post, santiPermalink15 luglio – San Bonaventura da Bagnoregio (1220 ca – 1274): filosofo, teologo, reinventore di Francesco d'Assisi.

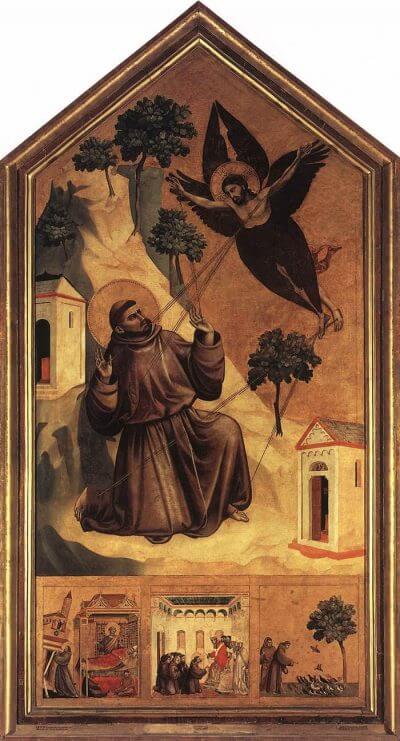

|

| Francesco riceve le stimmate, Basilica Superiore di Assisi (comunemente attribuito a Giotto e alla sua officina). |

Buongiorno dalla rubrica ufficiosa dei Santi del Post, che ridi e scherza sta per compiere dieci anni! Anche se nell'estate del 2011 mi stavo già preparando, alla fine cominciai ai primi di ottobre, sbattendo immediatamente nella ricorrenza del santo più difficile di tutti: Francesco d'Assisi. E siccome su di lui sono state scritte biblioteche di libri che non avevo letto, me la cavai buttandomi sulla cultura pop (il rifugio accogliente di ogni rubrichista ignorante): San Francesco scrissi, "è uno di quei personaggi così popolari che ormai mille narrazioni diverse ne hanno levigato l'immagine fino a farla diventare una superficie specchiante", insomma anche se avessi provato a guardarlo avrei soltanto visto una copia angelicata di me stesso, in particolare la copia angelicata del me stesso cresciuto negli anni Ottanta col materiale agiografico del decennio precedente: Zeffirelli, Forza venite gente e così via. La sfangai così, ma mi rimase il dubbio e forse è rimasto anche voi: chi era davvero Francesco, prima di diventare uno specchio dei nostri slanci mistici e dei nostri sensi di colpa?

Dieci anni dopo e qualche ottimo libro in mezzo, ancora non l'ho capito. Anzi forse ho capito che è una domanda che ci tormenta da ottocento anni, e se a questo punto non abbiamo trovato risposte soddisfacenti forse dobbiamo arrenderci: noi non conosceremo mai Francesco. Molte cose che sappiamo su di lui, che diamo quasi per scontate, sono il frutto di elaborazioni postume anche molto sofisticate. Non solo, ma molte cose che non sapremo mai di lui sono state cancellate deliberatamente, proprio nel momento cruciale in cui i testimoni oculari stavano scomparendo. Il principale responsabile di questa cancellazione è un nome illustre (e santo): Bonaventura da Bagnoregio, teologo e filosofo di primo livello. È a lui, frate francescano, che Dante mette in bocca nel Paradiso un elogio a San Domenico; una compensazione per l'elogio di San Francesco che aveva fatto recitare al domenicano Tommaso d'Aquino nel canto precedente.

|

Il XIII non è né un secolo buio, né appartiene alla fase oscurantista in cui la Chiesa cattolica rientrerà con la Controriforma. Non esisteva ancora un Indice dei Libri Proibiti, anche perché i libri si copiavano ancora a mano e la circolazione era molto più faticosa (e controllabile). Non è che non si cancellassero anche allora, anzi succedeva assai spesso proprio perché il materiale su cui venivano trascritti, la pergamena, era relativamente costoso: il più delle volte non si cancellavano per occultare argomenti spiacevoli, ma perché serviva pergamena per scrivere cose più utili. E poi ogni tanto qualche rogo di libri si faceva, di solito quando un concilio sanciva che il tal predicatore era un eretico: nel 1140 per esempio era toccato ad Arnaldo da Brescia e a Pietro Abelardo. L'esempio di quest'ultimo doveva essere ben chiaro a Bonaventura, che due secoli dopo insegnava nella stessa università. Eliminare la circolazione dei testi non autorizzati significava liquidare come eretica ogni altra versione di Francesco, e rendere l'Ordine responsabile dell'unico Francesco accettabile. Ma quanto doveva essere diverso il Francesco originale, per rendere necessaria agli occhi attenti di Bonaventura un'operazione così drastica? Ecco, non possiamo saperlo.

|

| Stigmatizzazione di Francesco (Giotto, Pala del Louvre). |

Dagli indizi che siamo riusciti a recuperare intuiamo che il Francesco storico, negli ultimi anni, si era ormai separato dall'Ordine la cui fondazione gli veniva pure attribuita, ma in cui non riusciva più a riconoscersi. Sin dai difficili esordi Francesco aveva pensato a un gruppetto di laici itineranti, lavoratori e predicatori ma senza libri che non fossero il Vangelo; già negli ultimi anni della sua vita aveva osservato con perplessità la crescita del fenomeno: aveva visto schiere di frati entrare nelle scuole, benedetti da cardinali e papi che premevano per farli entrare nelle università, dove avrebbero recuperato il terreno perso nei confronti degli insegnanti laici. Nel processo non poteva che essersi perso l'ideale di povertà radicale che aveva portato il giovane di Assisi a ribellarsi alla sua famiglia e alle autorità. Può anche darsi che Francesco fosse un predicatore escatologico, come altri prima e dopo di lui: un uomo venuto ad annunciare la fine del mondo e la conseguente vanità di tutti i beni materiali; in quel caso la censura di Bonaventura dovette funzionare molto bene, perché non ci è rimasta una sola parola sua o dei biografi che autorizzi un'ipotesi del genere: e ciononostante l'idea che Francesco annunziasse la fine dei tempi continuava a circolare e stimolava narrazioni alternative, che di lì a poco avrebbero portato alla nascita di una corrente rigorista, i cosiddetti francescani spirituali.

Può persino darsi – ma non abbiamo vere prove – che negli ultimi anni di vita Francesco fosse un sorvegliato speciale, guardato a vista dai fratelli che lo accudivano: può darsi che questi ultimi fossero interiormente scissi tra l'affetto che provavano nei suoi confronti e la necessità di evitare che Francesco dicesse o facesse in presenza di altri testimoni qualcosa di sconveniente, qualcosa di eretico. Dopotutto era il Folle di Dio: chi lo conosceva bene sapeva quanto fosse caratterialmente predisposto a gesti inconsulti e soggetto a sbalzi d'umore. Lui stesso sapeva di avere bisogno di aiuto. Non tutto quello che gli succedeva si poteva spiegare facilmente, né raccontare a chicchessia.

Francesco morì nella piccola chiesa della Porziuncola, la sera del 3 ottobre 1226, dopo mesi o anni di agonia. Furono i confratelli che si presero cura delle spoglie a scoprire cinque piaghe che il moribondo aveva nascosto fino alla fine: alle mani, ai piedi e al costato. Frate Leone, uno dei più intimi, provò la sensazione di avere davanti "un uomo crocefisso appena deposto dalla croce". Spettò a frate Elia, vicario generale dell'Ordine, comunicare la notizia dell'"incredibile miracolo" in una lettera circolare: "Non molto tempo prima della morte, il fratello e padre nostro apparve crocifisso, portando nel suo corpo le cinque piaghe che sono veramente le stimmate di Cristo".

|

| Stigmatizzazione di Francesco (Giotto, Cappella Bardi). Per la prima volta Francesco è sorpreso dal serafino alle spalle: in questo modo le piaghe non corrispondono più in modo speculare, ma diretto: la mano destra nella mano destra, eccetera. |

Il miracolo, che dopo tante riproposizioni medievali e moderne oggi potrebbe avere un po' stuccato il pubblico, era al tempo così nuovo e di difficile interpretazione che la testimonianza di Elia non fu presa in esame nel processo di canonizzazione. Nessun santo, prima di Francesco, aveva mostrato sul suo corpo le ferite di Cristo: fino a quel momento nessun lettore aveva immaginato, leggendo la lettera di San Paolo ai Galati (6,17: "io porto le stimmate di Gesù nel mio corpo") che l'apostolo non parlasse in senso figurato. Lo stesso Francesco, da vivo, si era ben guardato di esibire le piaghe che una volta morto cambieranno più volte forma e significato. Frate Elia aveva parlato di "punture di chiodi": un paio d'anni dopo nella prima biografia ufficiale Tommaso da Celano sente la necessità di correggerlo: "non i fori causati dai chiodi, ma i chiodi stessi formati dalla carne": le piaghe sarebbero escrescenze.

Tommaso forse voleva allontanare il lettore dal sospetto che Francesco, in una fase in cui il trasporto mistico si alternava a fasi di prostrazione, non si fosse autoinferto quelle ferite con chiodi veri. Un brutale tentativo di imitazione di Cristo che non ne avrebbe più denunciato la santità, ma la follia (e l'eresia). Tommaso non aveva visto il corpo di Francesco, ma sapeva molto meglio di noi che i miracoli medievali non lasciavano cicatrici: quindi decise che dovevano essere escrescenze. Le escrescenze però aprono la porta a un dubbio diverso: anni prima, quando non era ancora un modello di vita ma una scheggia impazzita della Chiesa, Francesco aveva trascorso diverso tempo in un lebbrosario, assistendo i malati con più entusiasmo che esperienza. E se in quell'occasione avesse contratto la lebbra? Questo avrebbe spiegato le piaghe, la ritrosia di Francesco sull'argomento e la sua agonia. Ma avrebbe mai potuto morire di lebbra il santo fondatore dei Frati Minori? Dopo aver praticato tante guarigioni miracolose, sarebbe morto di un morbo contratto durante il suo apostolato?

Persino il più grande sostenitore di Francesco e del suo ordine, Ugolino dei Conti di Segni, mantenne per molto tempo un atteggiamento scettico. Da cardinale, Ugolino era stato il grande sponsor dei francescani presso la curia romana; per primo aveva intravisto la potenzialità di un piccolo movimento di laici appassionati della povertà. Rapidamente lo aveva plasmato in qualcosa di profondamente diverso, qualcosa che avrebbe attirato intellettuali come Antonio da Padova e lo stesso Bonaventura. Pochi mesi dopo la morte di Francesco, Ugolino era stato eletto papa, col nome di Gregorio IX. La rapidità con cui portò a termine in pochi mesi il processo di canonizzazione di Francesco non esprimeva soltanto gratitudine: in una fase in cui il ricordo di Francesco era ancora vivo, soprattutto nell'Italia centrale, Gregorio/Ugolino sentiva la necessità di ribadire che fino all'ultimo Francesco era rimasto fedele alla vera Chiesa e all'Ordine che aveva fondato: che i suoi comportamenti, anche i più bizzarri, potevano tutti essere ricondotti alla variegata casistica prevista dalle leggende dei Santi. Francesco era stato in vari momenti della sua vita un mistico, un taumaturgo, un eremita, un predicatore, un missionario, un aspirante martire: come prima di lui vi erano stati mistici, taumaturghi, eremiti, predicatori, martiri. Le stimmate invece erano una cosa nuova e Gregorio ci mise dieci anni prima di menzionarle in un testo ufficiale. Alla fine giustificò la sua esitazione con un miracolo: Francesco gli sarebbe apparso in sogno, porgendogli una fiala del suo sangue affinché non dubitasse più. Dovette poi tornare spesso sull'argomento, ammonendo gli scettici che evidentemente non si rassegnavano: persino tra i francescani c'era chi trovava l'episodio in un qualche modo sacrilego. Ci furono stimmate cancellate dai dipinti, e monaci condannati per aver dubitato pubblicamente del miracolo. Tutto sommato la venerazione per le stimmate di Francesco si impose più faticosamente di quella per le analoghe ferite di Pio da Pietrelcina, rilevate in un secolo apparentemente più razionale. A fornire la descrizione finale del miracolo, quella omologata su cui poi si baseranno tutte le successive sarà proprio Bonaventura. Quest'ultimo potrà poi contare su un interprete figurativo d'eccezione: Giotto da Bondone.

Sulla falsariga del primo resoconto di Tommaso da Celano, Bonaventura collega la comparsa delle stimmate a un'apparizione angelica. Sul monte della Verna, durante un momento difficile, Francesco era stato visitato e confortato da una creatura a sei ali: un serafino. I serafini, spiegava Isaia, usano due ali per volare, e le restanti per coprire la testa e il resto del corpo. Sono gli angeli più vicini a Dio, e come Dio non possono essere visti direttamente dall'uomo. Tommaso aveva accennato a una relazione di causa ed effetto tra il serafino e le stimmate; Bonaventura va oltre. Il suo particolare pensiero teologico lo autorizza a vedere nel serafino una manifestazione del Cristo: sotto le ali, l'angelo nasconde il corpo di Cristo e le sue ferite, che durante l'apparizione si riproducono miracolosamente sul corpo sofferente del santo, "come il sigillo nella cera". È un'immagine che chiarisce finalmente la natura delle stimmate: non cicatrici di chiodi, non escrescenze carnose, ma impronte di un miracolo. L'idea sarà poi resa dai pittori attraverso la raffigurazione di raggi luminosi, secondo una iconografia che parte dalle Storie di San Francesco sulle pareti della Basilica Superiore di Assisi. Se anche non fosse stato Giotto a dirigerne i lavori, certo fu lui a riprendere e perfezionare la scena nella tavola dipinta per la chiesa di San Francesco a Pisa (oggi al Louvre) e in quella per la Cappella Bardi della chiesa di Santa Croce a Firenze. È un'interpretazione coraggiosa, che da parte di una fonte meno titolata e autorevole avrebbe potuto destare più di un sospetto di eresia: Francesco sofferente come nuovo Cristo, o immagine specchiata del Redentore. Con le parole di Chiara Frugoni (Vita di un uomo: Francesco D'Assisi, 1995):Facendo assumere alle stimmate il marchio divino, Bonaventura rese quella perfezione irraggiungibile: da una parte, Francesco rimaneva il santo da venerare, e sempre di più, perché portava nella sua carne le ferite di Cristo, ma dall'altra, proprio per questo motivo, i frati non erano obbligati ad imitare il fondatore, a rimanere fedeli alle sue scomode parole, al suo progetto di vita cristiana. La santità di Francesco era diventata inaccessibile e inimitabile. I frati, pur continuando a tributare un'estrema devozione a Francesco, dovevano seguire altri modelli, copiare la condotta di vita di altri uomini dalle virtù più semplici e accomodanti. Quella di Bonaventura fu un'operazione politica dettata dalla necessità di fare cessare le discordie, ma che mutò profondamente l'eredità di Francesco.

Sul calendario San Bonaventura si festeggia il 15 luglio, anniversario della sua morte, a Lione, nel 1274. Fu canonizzato nel 1482 e proclamato Dottore della Chiesa nel 1588. È patrono dei facchini e dei fattorini, non ho la minima idea del perché; dei teologi e dei tessitori, forse per l'abilità mostrata a disfare il textum della vita di Francesco e ritesserlo da capo, in una foggia più adatta al suo secolo: sotto la quale si cela qualcosa che cerchiamo di indovinare da allora, inutilmente.

Dovrà morire un po' di gente, e lo sappiamo

13-07-2021, 02:30epidemia 2020, scuolaPermalinkOra sappiamo tutti quello che sta per succedere; i contagi dopo mesi hanno smesso di calare – che è un altro modo per dire che hanno ricominciato ad aumentare. Ormai lo sappiamo che va così, e un'altra cosa che sappiamo è che ogni volta che aumentano, lo fanno con una curva esponenziale. Quindi per un po' sembreranno numeri irrisori, e ci ostineremo a obiettare che aumentano soltanto i contagi, non le vittime. Questo di solito funziona per quindici giorni: sarebbe bello che stavolta andasse diversamente, ma dopo quindici giorni di solito riparte anche la curva delle vittime. E di lì a poco quella dei contagi comincia a schizzare, perché le curve esponenziali – ormai lo sappiamo – funzionano così. L'anno scorso è successa la stessa cosa, con la sensibile differenza che era fine agosto. Stavolta non è nemmeno metà luglio, abbiamo appena festeggiato una vittoria sportiva e organizzato le vacanze al mare. Reintrodurre misure preventive anticovid all'improvviso non è praticabile: c'è il rischio che molti semplicemente non le accettino. Non è nemmeno un rischio: molti hanno già smesso di accettarle, da settimane o da mesi. Il relativo successo della campagna vaccinale ci ha in un qualche modo convinti di essere fuori pericolo. Le varianti non ci spaventano ancora: per forza, non ci hanno ancora messi in ginocchio. Ormai lo sappiamo come va, no? Non possiamo convincere la gente a stare in casa, a rinunciare alle vacanze, come se tutti gli sforzi reali e apparenti di questo anno e mezzo non fossero serviti a niente. Dobbiamo aspettare. Che cosa?

Che le varianti ci mettano in ginocchio.

Allora sì. Quando la gente comincerà a morire un po', si potrà riprendere il discorso. Lo ha capito bene Boris Johnson, senz'altro non il governante più illuminato, ma comunque l'esponente di un governo che le ha provate tutte, e dopo qualche molti errori qualche cosa l'ha azzeccata, e che tra una settimana riaprirà tutto, perché? Perché deve morire un po' più gente, lo ha persino ammesso. Può sembrare mostruoso ma probabilmente faremo la stessa cosa, con qualche settimana di ritardo e qualche ipocrisia in più. Prima apriamo tutto, prima la gente comincia a morire, prima scatta l'allarme sociale e le rinunce collettive tornano a essere accettabili. A occhio questo accadrà a settembre, e le scuole saranno di nuovo l'argomento della contesa. Si scoprirà che non sono stati previsti spazi in più, e addirittura l'organico è stato diminuito; però se vogliamo dirla tutta, a scuola l'abbiamo sempre saputo che il Covid non ci avrebbe lasciato. Le norme sul distanziamento sono rimaste quelle dell'anno scorso, e come l'anno scorso risulteranno probabilmente insufficienti. Ma il solo fatto che non si sia mai discusso se ritirarle o no la dice lunga: nessuno al ministero si è mai illuso su cosa sarebbe successo nel settembre del 2021. Servono morti da gettare sul tavolo delle trattative. Se fossero anche un po' più giovani del solito – ci dispiacerebbe, ovviamente – ma forse sarebbe un modo per accelerare.

Poteva andare diversamente? E chi lo sa. Se fossimo stati tutti un po' più consapevoli e tranquilli – e se la nazionale di calcio si fosse fatta eliminare subito... Certo, mi dico, dopo un anno cosa si può pretendere dalla gente? Poteva andare peggio, in altri posti è andata peggio. In teoria prevenire costerebbe meno che curare; in teoria. In pratica non si può prevenire qualsiasi cosa, chi ci prova non fa che estendere la follia del genitore che vorrebbe evitare al figlio qualsiasi dolore. È giusto che il figlio evada dalla prigione dorata: è giusto che sperimenti la malattia e il dolore. In una certa percentuale pare sia giusto che muoia. Io individualmente non sono d'accordo, ma non conto niente e sarei contento più del solito di sbagliarmi. Nel caso, festeggerò con voi a settembre.

Prima o poi lo prendono

12-07-2021, 13:12calcio, papàPermalinkIo potrei anche obiettare che però si coprono bene, tanto che i nostri proprio spazi non ne trovano, e Immobile non si vede da due partite, e anche Insigne, ma lui non risponde nemmeno, ha già detto tutto quello che deve dirmi e ha ragione – quand'è che non ha avuto ragione? Prima o poi qualcuno gliela mette dentro, magari un centrale. Magari juventino.

Anche se le partite le guardo da solo, non sono mai veramente da solo. A ogni passaggio, a ogni tiro, a ogni dribbling sento qualcuno commentare, gridare, sibilare, le voci di tutte le persone con cui ho visto una partita. Voci eccitate, arrabbiate, sorprese, tranquille. Molte volte dicono sciocchezze. Se la prendono da matti per falli inferti o simulati in quarti di finale di vent'anni fa. Tutto quello che so del calcio l'ho imparato da loro e quindi ne so veramente poco, in teoria. Ma se scavo sotto tutte quelle voci trovo come un brusio di fondo, una nota costante, la voce più tranquilla di tutte che non se la prende mai, tanto alla fine è un gioco. In effetti che ce ne viene in tasca a noi? (Tranne quella volta ad Atene, lì deve esserci restato male davvero se l'ho capito persino io, che ci stava male: ed è stata l'unica volta, l'unica che sono stato in pena per uno juventino).

Lui non avrebbe dato a notare nessuna particolare attenzione, anzi si sarebbe seduto davanti al televisore qualche minuto dopo il fischio – magari si sarebbe perso il gol inglese, come ieri ho fatto io. Non se la sarebbe presa affatto, un gol nei primi minuti non vuol dire niente. Sarebbe rimasto tranquillo per tutta la partita regolare, senza esibire il fastidio per i gridolini che mi uscivano ogni volta che vedevo un tiro che per me poteva andare in porta. Si sarebbe illuminato per il gol di Bonucci, ma senza urlare, come di una cosa che doveva per forza succedere. Poco dopo forse avrebbe spento, perché supplementari e rigori sono troppo stress, e a una certa età bisogna starci attenti. E il baccano, quaranta minuti dopo, non l'avrebbe probabilmente svegliato. Avrebbe festeggiato il giorno dopo: si fa per dire, un sorriso e via.

Anche se le partite le guardo da solo, non sono mai veramente da solo. Di calcio ne ho imparato così poco, ma anche stavolta mi è bastato. Se avessimo perso non sarebbe stato un dramma: se avessimo vinto senza rigori sarebbe stata più meritata. Se lui ci fosse stato comunque ora sarebbe contento. Lui non c'è più, proverò a essere contento io. Anche se ho il dubbio che non abbia più importanza.

Il mio corpo è una moquette

06-07-2021, 10:12autoreferenziali, coccodrilli, concerti, musica, sessoPermalinkIt's Getting Better (con l'Errata corrige)

01-07-2021, 18:21beatles, editoriaPermalink |

| Del resto anche i migliori fanno grandi errori |

Sono passati giusto giusto due anni da quando cominciai a scrivere pezzi sulle canzoni dei Beatles, per un progetto a cui non sapevo ancora che forma dare; poi diventò una classifica sul Post e un libro per Arcana. L'anno scorso invece a questo punto ero nel panico perché dovevo consegnare a fine mese e mi mancavano ancora, boh? cinquanta pezzi? ma siccome ero partito dal fondo erano i cinquanta pezzi più importanti. Era un anno complicato, non c'è bisogno di spiegarlo, ma probabilmente mi sarei ridotto all'ultimo momento in ogni caso perché è così che faccio le cose (non mi giudicate) (siete come me). Alla fine il libro non è venuto affatto male: l'unica cosa che non riesco a perdonarmi sono i refusi. Ce ne sono veramente troppi, ogni volta che lo apro ne trovo qualcun altro. Dici: e vabbe', sei un tizio che scrive di getto e consegna all'ultimo momento, tante grazie. No, aspetta.

Parliamo di pezzi che scrivevo su un blog; poi li trascrivevo su un altro blog (quello del Post), correggendo tutti i refusi che trovavo. Poi li ricopiavo di nuovo sul mio blog perché per una questione di incomprensioni tra Blogger e Wordpress bisogna fare così, non vi annoio ma fidatevi. E anche lì continuavo a trovare magagne e anche lì le ricorreggevo. In seguito continuavo a leggerli maniacalmente per settimane perché uno dei sistemi per trovare un'idea è rileggermi. E altri errori ne trovavo. Finché, appunto, un anno fa non ho buttato tutto su un file di testo, togliendo un sacco di cose che in un libro non avrebbero avuto molto senso e inoltre avevo paura di sforare – anche qui, lettura e rilettura e correzioni. Dopodiché la bozza era finita e l'ho mandata all'Arcana. All'Arcana mi hanno tolto l'accento al "sé stesso", sapevo che l'avrebbero fatto, io ho provato anche a negoziare e loro sapevano di non avere del tutto ragione, ma non c'è niente da fare, se lavori nell'editoria lo sai che ti tocca. A parte questo diversi errori li hanno trovati pure loro, e li hanno corretti; in alcuni casi mi hanno chiesto cosa diamine avessi scritto e a quel punto l'errore l'ho corretto io, ma capite che a questo punto avevamo già falciato centinaia di refusi, ormai pensavo che le bozze fossero buone. Ciononostante le ho rilette tutte una volta e mezzo, mi ricordo bene, con la tipografia già in stato di allerta, le ho rilette e ho trovato ancora qualcosa (però a quel punto lo sapete che l'autore ormai non legge più; è convinto di leggere ma in realtà salta le parole). Dopodiché siamo andati in stampa: e malgrado tutto questo, abbiamo ancora decine di refusi. Veramente io non so, forse non dovrei scrivere nella vita, anzi fortuna che faccio un altro mestiere.

Comunque.

Mi rivolgo ai gentili acquirenti, che non ringrazio mai abbastanza. Siccome non posso entrare nelle case di ciascuno di voi e correggervi le copie a mano (ma guardate che lo farei volentieri); in attesa di ristampe che saranno, si spera, un po' più corrette, ho pensato di allungarvi qui un

ERRATA CORRIGE

Che non è neanche il primo, visto che il buon Codogno ci aveva già pensato mesi fa. Alcuni di quelli che lui ritiene errori secondo me non sono proprio errori; è un po' come quando Ringo va controtempo, è una questione di stile. Altri invece sono proprio errori e nel frattempo ne ho trovati altri, del resto adesso davvero mi basta aprirlo a una pagina a caso – guardate l'ho appena fatto – pagina 230 – mioddio c'è scritto "occasione" due volte in due righe – che vergogna.

Inginocchiarsi per chi, per cosa

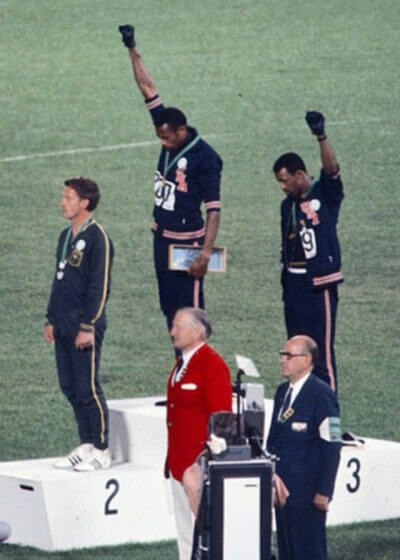

23-06-2021, 00:08calcio, Il Post, razzismiPermalinkLe foto sono strumenti potenti, ma non dicono necessariamente la verità. Le foto che immortalarono il podio olimpico dei 200 metri all'Olimpiade del 1968 mostrano due atleti neri col braccio alzato e il pugno chiuso – anche se non sappiamo ancora quanto il gesto costerà a entrambi, intuiamo di trovarci davanti a un gesto forte di protesta. A rendere l'immagine così potente è soprattutto il contrasto col terzo atleta, bianco e apparentemente indifferente: è lui a creare l'asimmetria necessaria. Il bianco guarda avanti, i neri protestano. Per innalzare quelle mani guantate serve così tanta forza di volontà che a Tommie Smith e John Carlos non ne resta per alzare la testa: sanno di essere vittime sacrificali ma fanno quel che è giusto fare, e poi sia quel che sia. Dopo aver visto queste foto è facile provare un moto d'odio per Peter Norman, il velocista australiano medaglia d'argento che guarda avanti e pare inconsapevole. È inevitabile ma è anche un errore: Norman non solo simpatizzava coi due colleghi e collaborò alla loro protesta (pagando anch'egli un prezzo alto); ma fu proprio lui a suggerire a Smith e Carlos di alzare in quel modo i pugni che, se ci fate caso, sono complementari: uno alza il destro e uno il sinistro.

|

| John Carlos, Tommie Smith, Peter Norman (pubblico dominio). |

In effetti l'idea originaria era di alzare insieme pugni destri e sinistri, in una posa che avrebbe potuto essere scambiata per quella dell'atleta trionfante: a rendere esplicita la protesta nei confronti del segregazionismo USA sarebbero stati i guanti neri – oltre alla coccarda del movimento che promuoveva la protesta, l'Olympic Project for Human Rights. Carlos però si era scordato i guanti al villaggio olimpico. Fu Norman a suggerire a Smith di prestargli uno dei suoi: forse da australiano gli sfuggiva l'ostilità del pubblico mainstream americano nei confronti della gestualità del pugno chiuso, da decenni associata all'antagonismo di sinistra. Quello che invece Norman colse al volo è che mostrare i pugni spettava solo ai due colleghi: la loro protesta era giusta, ma era la loro protesta. Un pugno bianco e non guantato l'avrebbe soltanto annacquata. Norman si accontentò di indossare la coccarda dell'Olympic Project: tanto gli bastò per essere squalificato dalla federazione australiana. Ma perché mi sono messo a raccontare di un episodio di protesta sportiva di più mezzo secolo fa?

Molti lettori potrebbero averlo già capito (in fondo sono lettori del Post). Magari l'intento è confrontare le epiche e iconiche proteste del passato – quando alzare un pugno ti costava la carriera – con la situazione presente in cui ogni azione diventa immediatamente standardizzata e pigra, al punto che agli Europei non si capisce nemmeno più se il gesto veramente politico sia inginocchiarsi o no. Ecco, sì, forse volevo scrivere un pezzo del genere, ma come la metto con Colin Kaepernick? Come faccio a definire 'pigro' il gesto che ha inventato e che gli è costato una carriera professionistica nel football americano, non nel 1968 ma dal 2017 in poi? Quando Kaepernick smise di alzarsi durante l'inno nazionale Trump si era appena insediato alla Casa Bianca e i media stavano documentando una inquietante recrudescenza degli episodi di violenza delle forze dell'ordine nei confronti dei cittadini afroamericani (chi ricollega il gesto al più tardo assassinio di George Floyd sta già facendo della mitologia). In una prima fase Kaepernick rimaneva semplicemente seduto: un gesto di rottura molto forte nei confronti di una ritualità particolarmente consolidata negli USA, dove vige tuttora un rispetto religioso per simboli unificanti come l'Inno e la Bandiera. Ai giornalisti che glielo domandarono rispose senza mezzi termini: "Non mi alzerò per mostrare orgoglio per la bandiera di un Paese che opprime la gente nera e la gente di colore. Per me questo è più importante del football, e sarebbe egoista da parte mia guardare da un'altra parte. Ci sono morti nelle strade e gente stipendiata che uccide e la passa liscia". In seguito, dopo una serie di discussione con colleghi e veterani, Kaepernick decise di non restare seduto durante l'inno, ma di inginocchiarsi.

Il gesto nasce quindi da un compromesso: Kaepernick non intendeva offendere chi serve con orgoglio la sua nazione, ma continuava a far presente che questo orgoglio non poteva condividerlo. Così codificato, il gesto cominciò a essere imitato da alcuni colleghi, ma soprattutto divenne un'ossessione per Trump, che a più riprese chiese il licenziamento per chi lo praticava. Kaepernick probabilmente passerà alla Storia, proprio come Carlos e Smith: nel frattempo però ha smesso di giocare; nessuna squadra l'ha più cercato. Protestare è ancora un gesto rischioso, quando la causa è controversa e il pubblico non è pronto – ovvero, in tutti i casi in cui protestare ha veramente senso. Ecco, forse ora è chiaro dove sto andando a parare: quello che è nato negli USA all'interno di un movimento preciso (Black Lives Matter) con richieste precise (eliminare la violenza poliziesca soprattutto nei confronti della comunità afroamericana), forse in Europa è arrivato un po' di rimbalzo, più che per emulazione che per una reale esigenza sociale. Sto veramente arrivando lì? Perché non è molto lontano da quel che potrebbero dichiarare Orban e Salvini sull'argomento. Faccio ancora in tempo a correggere un po' la rotta?